ウェブブラウザに Brave を使うと、広告なしで youtube を視聴することができます

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14131432

スマホやノートパソコンを使っていると失明する

http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/342.html

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/903.html

【Windows 10・11】ブルーライトカットの設定方法!

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16832096

777投稿集

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14038024

777ブログ のカテゴリー一覧

https://blog.hatena.ne.jp/a111111jp/a111111.hatenablog.com/categories

世界の音楽 カテゴリーの記事一覧 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/archive/category/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD

ヴァイオリン・チェロ曲 カテゴリーの記事一覧 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/archive/category/%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AD%E6%9B%B2

室内楽 カテゴリーの記事一覧 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/archive/category/%E5%AE%A4%E5%86%85%E6%A5%BD

オペラ カテゴリーの記事一覧 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/archive/category/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%A9

欧米の女性ヴォーカル カテゴリーの記事一覧 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/archive/category/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E3%81%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB

クラシック音楽の名演奏家の録音への youtube リンク

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14145445

モーツァルトは文部省唱歌と同じ様に懐メロとして聴かれている

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/07/215028

ゲルマンの音とはワーグナーが広めた如何にも意味有り気で奥深く感じさせる演奏様式の事 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/29/215211

華麗なる芸術都市の光と闇 “魔の都”ウィーンに響く天才歌手グルベローヴァの美声 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/29/215119

▲△▽▼

エドワード・エルガー(Edward William Elgar(イギリス ウスター近郊 1857年6月2日 - 1934年2月23日)

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16830567

クラシック音楽の作曲家の主要作品とその評価

クラシック音楽 一口感想メモ

https://classic.wiki.fc2.com/

クラシック音楽の感想メモを書いています。

主要作曲家の主要な器楽曲全ての感想を書くことを目標にしています!

エドワード・エルガーの『弦楽曲』の評価

https://classic.wiki.fc2.com/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9

- ヴァイオリン協奏曲 ロ短調 作品61

- 2点

-

- 2.8点

- チェロ協奏曲 ホ短調 作品85

- 3.8点

- 「愛の挨拶」("Salut d'Amour" ("Liebesgruss")) 作品12

- 5.0点

- ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 作品82

- 2.8点

Elgar - Cello Concerto in E minor, Op. 85 / Remastered (recording of the Century: Jacqueline Du Pré)

Cello: Jacqueline du Pré

London Symphony Orchestra

Conductor: Sir John Barbirolli

Recorded in 1965, at London

Elgar - Cello Concerto, Delius - Cello Concerto (recording of the Century: Jacqueline Du Pré)

Sir Edward Elgar (1857-1934) Cello Concerto in E minor Op.85

London Symphony Orchestra

Conductor : Sir John Barbirolli

Frederik Delius (1862-1934) Cello Concerto

Royal Philharmonic Orchestra

Conductor : Sir Malcom Sargent

Cello : Jacqueline Du Pré

Recorded in 1965, at London

Jacqueline du Pré PROMS DEBUT at age 17 [1962; Elgar Cello Concerto] cond. Malcolm Sargent

14 August 1962

Her first recording (and second public performance) of the Elgar!

Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85 - Jacqueline du Pre & Daniel Barenboim

Jacqueline du Pre, cello

Philadelphia Orchestra

Daniel Barenboim, conductor

Taken from a live concert, November 27, 1970

Jacqueline du Pre & Daniel Barenboim - Elgar Cello Concerto

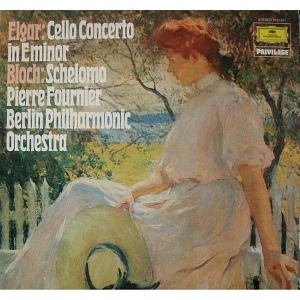

Elgar: Cello Concerto in E minor, Op. 85 - Pierre Fournier, BP, Alfred Wallenstein.

Recording: 20~23rd Oct. 1966, UFA Recording Studio, Berlin

Elgar Cello Concerto Pierre Fournier Berlin Philharmonic Alfred Wallenstein (1966/2017)

Recorded in 1966, released on Deutsche Grammophon 139 128 SLPM, 1967.

Pierre Fournier plays Elgar's Cello Concerto (live)

Bavarian Radio Symphony Orchestra, Paul Kletzki

Elgar "Cello Concerto" Pierre Fournier/Hans Rosbaud

Pierre Fournier Cello

WDR Symphony Orchestra

Hans Rosbaud, Conductor

07.III.1955

▲△▽▼

Mischa Maisky

Philharmonia Orchestra

Giuseppe Sinopoli

℗ 1991 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Elgar Cello Concerto in E minor,Op.85(Casals,Boult BBCso 1945)

Pablo Casals(Cello)

Sir Adrian Boult(Conductor)

BBC Symphony Orchestra

14 October 1945 Abbey Rood Studios London

エルガー チェロ協奏曲 ホ短調 Op.85 チェロ:パブロ・カザルス 指揮:エイドリアン・ボールト BBC交響楽団 1945年録音

Cello: Pablo Casals

Conductor: Adrian Boult

BBC Symphony Orchestra

Recorded in 1945

エルガー チェロ協奏曲ホ短調 作品85

2015 NOV 19 0:00:53 am by 東 賢太郎

冬の気配が近づいてくると、ああ日本だなあと思う。今の家を建てて6年、海外転勤族で引っ越しを24回もしている我が家が最も長く住んだ家になった。そして迎える6回目の冬である。

日本を除いて6回の冬をこしたのは英国だけだ。この国で娘がふたり産まれ、仕事でも私生活でも忘れられない思い出の地となった。長い海外生活から戻って味わう日本の四季のうつろいはそれはそれは素晴らしく、五感に劇的に訴えるのだが、英国のそれは趣が違う。

夏が蒸し蒸しして熱帯夜ということもなく、冬が氷点下で凍てつくこともない。我々日本人にとってむしろ由々しきは、夏は白夜のようであり、冬は朝も夕方も真っ暗という日照時間の振幅だろう。これはこれで劇的なのである。盛夏はずいぶん短くて9月始めには知らないうちに朝晩が秋めいてきて、毎日目に見えて日が短く太陽が低く弱々しく見えるようになるなあと寂しい気持ちになっていると、あっという間に実は冬でしたという塩梅だ。

英国人が北欧の音楽に魅かれ、シベリウスを愛し、自らも北欧の音楽に親近性のある独特の薄明かりとほろ苦さや渋みを纏った音楽を生んだのはわかる気がする。それは冬なのだ、あの暗くて湿って光に乏しく、営々と終わらぬ冬。それを耐え忍んで、何度か過ごすうち、それも人生の節目みたいに慈しむ気持ちが芽生えてきて初めて知るものかもしれない。

この時期になると、英国の冬を思い出して僕が感慨にふけるのはエルガーの音楽だ。

サー・エドワード・ウィリアム・エルガーは楽器商の息子で正式の音楽教育を受けていない。ヴァイオリンを父から習い、図書館で教則本や理論書を独学し、ライプツィヒ音楽院に留学を目ざしたが父にその財力がなかった。弁護士事務所の事務員という不遇の道に進むがそれを断って音楽に身を投じ、アマチュアの楽団でヴァイオリンやファゴットを演奏し指揮をして、いわばたたきあげで音楽に習熟していった人だ。シェーンベルグもそうだが、麝あれば香しである、 才能を持つ者は自然と世に認められるのだろう。

「威風堂々」や「愛の挨拶」ばかりが有名だがエルガーの真骨頂は2曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲、エニグマ変奏曲、ヴァイオリン・ソナタ、弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、オラトリオ「ゲロンティアスの夢」、そしてなかんずく、今回のチェロ協奏曲にある。

この曲は1918年、エルガー晩年の最高傑作であるばかりでなく、古今東西あらゆるチェロ協奏曲のなかでドヴォルザークと人気を二分する最高峰と書いてもあんまり反論は出てこないのではないか。

音楽史上、最初にチェロ協奏曲を書いたのはヴェネチアのヴィヴァルディ(1678年)と思われるが、現在も良く演奏されるものとなるとヨゼフ・ハイドン(1732)を待たなくてはならない。モーツァルトは作曲を試みた形跡が残るが完成はせず、ベートーベンは書かなかった。注目されるのはシューマン(1810)であり、彼はエルガーの憧れの人だった。そしてもう一人の彼のアイドル、ブラームスは書かずに終わったが、それはドヴォルザークを聴いて「こんなコンチェルトがチェロで書けたとは・・・」と語ったことと関係あるかもしれない。

ブラームスがもしエルガーを聴いたら何と言ったろう?そう想像したくなるほどこの曲はブラームスの色調を感じる。結尾に曲頭のテーマが回想されるのはドヴォルザークもそうだが、この悲壮感はブラームスのクラリネット五重奏曲の方をより強く想起させる。いや、むしろ、ホ短調で号泣するように始まるテーマは、同じ調性で悲痛な響きに終わった第4交響曲の苦悩をいきなりぶつけられたように僕にはきこえる。これがその号泣テーマだ。

エルガーは「僕が死んだ後に、もし誰かが口笛でこの旋律をモールヴァーンの丘で吹いていたなら、怖がらなくていいよ。それはきっと僕なんだから」と語ったという。

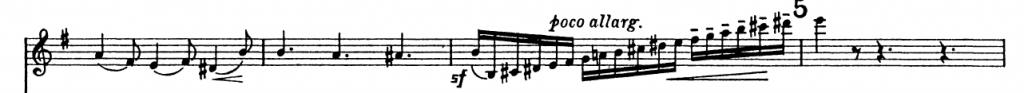

第3楽章Adagioはこう始まる。

ため息のように休符で途切れるメロディー。夢見るように、何かを諦めるように・・・。これはエルガーの人生への憧憬と惜別かもしれない。彼はこの時61才、昔から好きだったこの楽章だが、僕もだんだんそう聞こえる年齢になってきてしまった。

この素晴らしいメロディー、3つ目のppでシ♭、ラ、ファとひっそり囁きながら終わりを告げるチェロにB♭、C7、Fと和声がつくが、C7には7thのb♭にaが短7度でぶつかり、忘れえぬときめき感がある。昔の恋なのだろうか?僕はここにシベリウスのヴァイオリン協奏曲の第2楽章の暗示を見る。そして、この秘めやかで官能的なぬくもりのある楽章は終結に至って、再度そのシ♭、ラ、ファで幕を閉じる。何という感動的な瞬間だろう。

そして上の楽譜のあと、オクターヴの跳躍を伴った「夢見るような、回想するような主題」が続く。

そしてそして、全曲の終結、冒頭のチェロの号泣主題が再現する直前に、この「夢見るような、回想するような主題」が『回想』されるのだ!ここの素晴らしさはもう拙文の力など到底および得るところにない。これを聴いて何も感じない人がいるのだろうか。

僕が初めて買ったレコードはピエール・フルニエ(アルフレート・ウォーレンシュタイン/ベルリン・フィル)のものだ(右)。これは後述するデュプレ盤におされて本来の評価がなされていないように思うが、とんでもないことだ。ドヴォルザークと同じく至高のチェロ演奏であり、音の美しさと格調ではデュプレを上回る。技術できかせる人でなく、第2楽章はやや不安定だが真骨頂は冒頭と第3楽章だ。軽々と鳴っている高音のあでやかな色つや、転調に添ったミとシの音程の取り方を聴いてほしい。深い。オケの弦が下手に聞こえる(ベルリン・フィルだ)。ほんとうにうまいチェロがどういう音がするのか?簡単だ、フルニエをお聴きになることだ。

1983年にフィラデルフィア管の定期にフルニエ(1906-86)が来た。ところが、渋滞か何かで遅れてタッチの差で最初のプログラムだったフルニエを聞き逃してしまった。フィラデルフィア・オペラの首席チェリストのお姉さんにチェロを習い始める前のことだったが、そう簡単に鳴ってくれない低いcとgの弦をフルニエがどうしてヴァイオリンみたいに羽毛のように楽々と歌えるのか、見てみたかった。今でも悔しい、痛恨の思い出だ。

忘れもしない、ホールの入り口の扉の向こうから微かに響いてくる曲が、このエルガーだった。

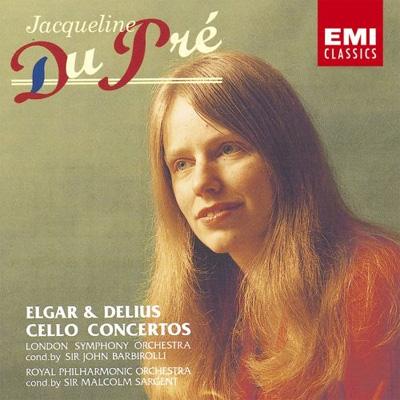

ジャクリーヌ・デュ・プレ / ジョン・バルビローリ / ロンドン交響楽団

ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-87)はこの曲で有名になり、この曲はデュプレによって有名になった。基本パブリック・ドメインであるクラシック音楽においてそういう例はあまりない。ジャケットは右のものばかりでなく、手をかえ品をかえ別の装いで市場にある。今後も永遠に消えることはないだろう。この有名すぎる録音についていまさら何か書くのは面はゆいばかりだが、この曲について書こうという時にこれをはずすという選択肢は存在しない。彼女以外のいかなる歌手が歌っても節回しやコブシや裏声がああはならないという意味において、これは津軽海峡冬景色における石川さゆりのようなものだ。エルガーはジャッキーの持ち歌になった。僕がこれでなくフルニエで曲を覚えたのは実にラッキーだったということだ。このデュプレ節は耳に残る。一度知ってしまうともう他はだめだろう。

ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-87)はこの曲で有名になり、この曲はデュプレによって有名になった。基本パブリック・ドメインであるクラシック音楽においてそういう例はあまりない。ジャケットは右のものばかりでなく、手をかえ品をかえ別の装いで市場にある。今後も永遠に消えることはないだろう。この有名すぎる録音についていまさら何か書くのは面はゆいばかりだが、この曲について書こうという時にこれをはずすという選択肢は存在しない。彼女以外のいかなる歌手が歌っても節回しやコブシや裏声がああはならないという意味において、これは津軽海峡冬景色における石川さゆりのようなものだ。エルガーはジャッキーの持ち歌になった。僕がこれでなくフルニエで曲を覚えたのは実にラッキーだったということだ。このデュプレ節は耳に残る。一度知ってしまうともう他はだめだろう。

この凄まじい集中力はなんだろう?エルガーの霊が口笛で飽き足らなくなって彼女に乗りうつったのだろうか。入魂の演奏とはよくいうが、彼女はこの音楽に魂を捧げて入りきってしまっており、作曲家の耳に響いてはいたが楽譜に書きこめていない霊感のようなものを抉りだしている。たとえば第1楽章冒頭、オケが sf で高潮するなか、何かを求めて悲痛に駆け登るジャッキーのチェロだ。

あらゆる音楽の中でこんなに悲しい色をおびた響きがどこにあるだろう?モーツァルトのレクイエムもかくやの大事件の瞬間だ。僕はもうここを聴いただけで彼女のオーラにくぎづけになり、わけもなく悲しくなり涙があふれてくるのである。ここをフルニエと比べてみてほしい、なんと彼ですら普通の美しい音楽に聞こえてしまう。こんなチェロを弾いた人は後にも先にもいない。

そして、 全曲の終結、冒頭のチェロの号泣主題が再現する直前の「夢見るような、回想するような主題」にじっと耳を澄ましてほしい。これぞ魂から絞り出された音楽だ。彼女のバイオリズムがエルガーの音楽の振幅と完全に調和、共鳴しており、奇跡的なバランスで最高潮の感動に導いてくれる。これは指揮者バルビローリの腕でもあり、「入ってしまっている」このハタチの娘がはみださないように包み込む老練の業だ。

ちなみにこのデュ・プレのエルガーは、デュ・プレのエルガーで世界に通用するブランドと化しており、「世界で最も売れたクラシック・レコード」ランキング(CD含む)で、グールドのゴールドベルク変奏曲(17位、200万枚)、カラヤンの第九(18位、150万枚)を抑えて堂々の12位(210万枚)なのである(出典「クラシックレコードの百年史」ノーマン・ブレヒト著)。

まぎれもない歴史的、記念碑的名盤ということだが、同書によると、1965年8月、ロンドンのホルボーンにあるキングズウエイ・ホールでの録音は険悪な空気の中で行われたらしい。二十歳の娘が無礼だったようで、オーケストラは冷ややかで指揮者も助けず、半分録り終えたところでジャッキーは非礼をオケに詫び、街の薬局に頭痛薬を求めて飛び出した。ところが戻ってみると録音スタジオは見物人であふれていた。事件が起きているぞという噂で地下鉄駅の近くにいた演奏家たちがフィナーレを見届けようと大挙して押しかけていた。終了後、彼女は録音のプレイバックを聴くと泣きだしてこう言ったそうだ。「やりたかったことと全然ちがうわ」。

チェロ界の王様であったロストロポーヴィチは、このデュ・プレの録音をきいて、自分のレパートリーからこの曲を外した。驚くべきことだ。プロにとってそれほどの録音であり、愛好家にとっても一家に一枚の勢いでレコードが売れた。この地味な曲が!やりたいことをやって歴史に名を刻んだデュ・プレは多発性硬化症により42才の若さで世を去った。87年10月19日のことだ。僕はロンドンにいて、その4日後に初めて父親になって幸せだった。その直前の悲しいニュースにこの女性が気の毒でならず、少しく落ち込んでいたことを覚えている。じっくりお聴きいただきたい。

エドワード・エルガー 『愛の挨拶』作品12

チョン・キョンファ

Edward Elgar: Salut d'Amour, op. 12 - Kyung Wha Chung - Phillip Moll

Kyung Wha Chung, Violin

Phillip Moll, Piano

Decca 417 289-2

Forde Abbey, Somerset, 10/1985

Elgar: Salut d'amour, Op. 12

Kyung Wha Chung

Phillip Moll

℗ 1987 Decca Music Group Limited

Edward Elgar : Salut d'Amour Op 12( Piano : Peter Frankl ) 1995.05.31

KyungWha Chung ( Violin )

Peter Frankl ( Piano )

1995.05.31

Salut d'amour

℗ 2017 Parlophone Records Limited, a Warner Music Group Company.

Piano: Kevin Kenner

Violin: Kyung Wha Chung

Composer: Sir Edward Elgar

▲△▽▼

Edward Elgar - Salut d'Amour Op.12

Piano: John Lenehan

Violin: Tasmin Little

▲△▽▼

パールマン

Itzhak Perlman - Elgar: Salut d'amour for Violin and Piano - Rohan De Silva

Itzhak Perlman, violin

Rohan De Silva, piano

State dinner in honor of Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh (2007)

Salut d'amour Berliner Philharmoniker Edward Elgar op 12

ALDO CICCOLINI PLAYING SALUT D’AMOUR BY EDWARD ELGAR

Aldo Ciccolini, piano

『愛の挨拶』(Salut d'amour)作品12は、イギリスの作曲家エドワード・エルガーが作曲した楽曲。

1888年にキャロライン・アリス・ロバーツとの婚約記念に贈った曲で、エルガーの作品中では初期のものである。タイトルは当初、ドイツ語を得意としていたアリスのために “Liebesgruss” (意味は同じ)と名付けられたが、出版に際して出版社からフランス語に変更を求められ、“Salut d'amour” としたものである。なお、英語タイトルは "Love's Greeting" という。楽譜の売れ行きは好調だったものの、エルガーには数ポンドの収入しかもたらさなかった。まだ、エルガーはこの時期には厳しい生活環境だったという。

元々エルガーのピアノの生徒であったアリスは8歳年長(当時39歳)であり、宗教の違い(エルガーはカトリック、アリスはプロテスタント)や、当時はまだ無名の作曲家と陸軍少将の娘という身分格差から、アリスの親族は2人の仲を認めなかったため、反対を押し切っての結婚であった。

エルガーはピアノ独奏用、ピアノとヴァイオリン用、小編成の管弦楽などいくつかの版を残した。他にも各種の編曲がなされ、エルガーの作品の中では行進曲『威風堂々』第1番や第4番に並んで有名な部類に入る。優美な曲想が幅広い支持を集めている。

ホ長調、4分の2拍子のシンコペーションで緩やかに始まり、有名な旋律が現れる。中間部はト長調の簡明な展開。すぐにホ長調主題が再現し、コーダで多少高揚があって終結する。

こんにち、日本人演奏家の間でも人気の高い小品の一つである。ヴァイオリン版では、原曲のホ長調(E dur)で演奏される場合は高度な音程技術が要されるため、開放弦を用いる事で技術的に容易となるニ長調(D dur)で演奏される事も多い。チェロ版はニ長調。なお編曲の際にはしばしば移調される。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E3%81%AE%E6%8C%A8%E6%8B%B6

▲△▽▼

▲△▽▼

フーベルマン

Bronislaw Huberman - Elgar : La Capricieuse Op.17 (1931) - 電気再生

Piano ; Siegfried Schultze

recorded 29 January 1931

transfer from Jpn Columbia 78s / J-7873(AX-5951)

Bronislaw Huberman - Elgar : La Capricieuse op.17 (1930)

Piano ; Siegfried Schultze

recorded in 1930

transfer from Jpn Columbia 78s / J-7873(AX-5951)

Bronislaw Huberman - Elgar : La Capricieuse Op.17 (1931) 再復刻

Piano ;acc. by Siegfried Schultze

recorded 29 January 1931

transferred from Jpn Columbia 78s / J-7873(AX-5951)