石川清隆コラム 20世紀の嘘Ⅱ

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/04.html

作家ソルジェニツインは、ソビエト連邦を「嘘で固めた国家」と言いました。

しかし、私は、ソビエト連邦時代の作曲家ショスタコ-ビッチ(Dmitry Dmitrievich Shostakovich,(1906年-1975年)が好きです。

学生の頃、"前衛党"(前回のコラム参照)の人たちにそのように言うと、"あれは僕たち私たちの音楽だ"などと言っていました。

この人たちはおそらくショスタコ-ビッチの曲を聞いていないのに知ったかぶりをしていたとしか思えません。たしかに"森の歌"や"わが祖国に太陽は輝く"といったスターリン賛歌がありました。古典的なオラトリオ形式の"森の歌"では、最後にスターリン万歳、共産主義万歳というフレイズが歌詞にありましたし、"明るい人生観、理想的国家への賞賛みたいな作品もありました。

しかし作品の多くは、不条理なもの対する怒り、晦渋で悲しみや,虐げられた人々に対する共感、憐憫、慟哭としか聴こえないものであることは、ショスタコ-ビッチの曲をいろいろ聞いたことのある人には明らかでしょう。

ある美術史家が「絵画を言葉で表現する無力感」と言っていましたが、音楽を言葉で表現する無力感を感じつつ、音楽用語をなるべく使わずに、ショスタコービッチの曲の感想を当時の政治背景と共に書いてみようと思います。

ピアノ三重奏曲第2番ホ短調作品67

第2番作品67は1944年に、戦死した親友ソレルティンスキーを偲んで書かれたという曲です。

この曲を初めて聴いたのは、18、9歳の頃夜、NHK・FMラジオから流れてきた時でした。 聞いていて思わず涙が出てくるような、親しい人の死に対する哀愁の念、慟哭の情をこれほど素直に表現した曲は初めてだと思いました。

第1楽章は、チェロ独奏の悲しい静かな旋律で始まります。この主題はやがて緩やかな楽節に続き、なぜかチェロが、高い音域をヴァイオリンは低い音域を奏でています。

第3楽章からゆっくりした曲調が終楽章まで切れ目なく続き、不安なリズムの旋律が次第に増幅されていき、最後に、音の破片が放散するようにピアノが奏でる中、チェロ、ヴァイオリンが第一主題をよりどころのない悲しい旋律として強く奏で、そのまま次第に消えていく・・・。

これより以前、1930年代にソ連では、スターリン体制を確立するため、芸術も国家体制維持のために利用しようと考えていました。作曲家には、「内容において社会主義的、形式において民族主義的」というなんだかよくわからない標語のもとに作曲することが求められたのです。

しかし、ショスタコーヴィチは、西洋モダニズム的なリズム・旋律の曲を数多く作っていて、歌劇『ムツェンスク郡のマクベス夫人』(1933年)は、不倫を題材にしたオペラでした。

「社会主義国家」建設に邪魔な芸術家のみならず、多くの無辜の民をシベリアに送る、拷問にかけて銃殺するとかのいわゆる粛清をしていた当時です。ショスタコーヴィチの歌劇に、ソビエト当局は不快感危機感を覚え、ソビエト連邦共産党の機関紙プラウダ(ロシア語で"真実"の意)の社説を用いて"指導"することにしたようです。

1936年1月のプラウダは、「音楽のかわりに荒唐無稽」という表題の社説を掲載しました。この社説で、歌劇『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は、平明でないばかりか卑猥な音楽、社会主義リアリズムの立場を忘れたブルジョワ的音楽であると糾弾されました。またバレエ『明るい小川』が「バレエの偽善」という表題のもとに批判されました。

これらの社説は「スターリンの指導」と捉えられショスタコーヴィチの作品は殆ど上演されなくなり、巻き込まれて粛清されるのを恐れ、ショスタコーヴィチは孤立し、生活の糧にも困ったようです。

すると、ショスタコーヴィチは、モダニズム的なリズム感の長大な交響曲第4番の初演リハーサルの譜面を撤回しました(この作品の初演は1961年、いい曲ですよ)、そして1937年初演された有名な交響曲第5番により「名誉を回復」したという経過をたどることになりました。

ショスタコービッチには作品番号が付けられた147の曲と、作品番号のないいくつかの曲があり、ご紹介した曲以外にもレコードなどで販売された作品のほとんどを聴いたことがありますが、その限りでは、"明るい人生観、理想的国家を賛美した、僕チャンたちの音楽"と聴こえる作品は少数です。

ショスタコ-ビッチの作品を「音楽のかわりに荒唐無稽」と言えるのは実は"聴けども聴こえず"といった輩であったのだと思いますし、「1970年代までは西側では"社会主義陣営"を代表する作曲家とみなされ」ていたというのも、西側の前衛党信者の間ではそうなのでしょうが、音楽愛好家はみな、これとは違うものと聴いていたのだと思います。[つづく]

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/04.html

ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第2番 ホ短調 作品67 (1944年)

The Borodin Trio performs Dmitri Shostakovich's Piano Trio in E minor

The Borodin Trio

Rostislav Dubinsky, violin

Yuli Turovsky, cello

Luba Edlina-Dubinsky, piano

ショスタコーヴィチ:ピアノ三重奏曲 第2番 ホ短調 作品67 アルゲリッチ, クレーメル, マイスキー 1998

Shostakovich: Piano Trio No. 2 (Kremer, Maisky, Argerich)

マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)Martha Argerich, piano

ギドン・クレーメル(ヴァイオリン)Gidon Kremer, violin

ミッシャ・マイスキー(チェロ)Mischa Maisky, violoncello

May.1998, Tokyo, Sumida Triphony Hall, Live Recording

▲△▽▼

▲△▽▼

石川清隆コラム 20世紀の嘘Ⅲ

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/05.html

話を、第二次世界大戦後にもどします。1946年に始まった「ジダーノフ批判」により、ソビエトの音楽界を含めすべての芸術的創作は、再び「ご指導」の対象になりました。要はソビエト社会主義の国策に合わない表現はこの批判の対象になり、西欧的な、前衛な芸術などは批判の筆頭になったことは言うまでもありません。

話を、第二次世界大戦後にもどします。1946年に始まった「ジダーノフ批判」により、ソビエトの音楽界を含めすべての芸術的創作は、再び「ご指導」の対象になりました。要はソビエト社会主義の国策に合わない表現はこの批判の対象になり、西欧的な、前衛な芸術などは批判の筆頭になったことは言うまでもありません。

このときまでにショスタコーヴィチは交響曲を9曲書き上げていて、スターリンなどは、第9交響曲はベートーベンのそれを凌ぐ、大曲を期待していたと言われていました。しかし、第9交響曲は、軽妙洒脱な小交響曲でパロディめいた曲でした。どう聴いても「ソ連の勝利を祝おうとした曲」という感じはしません。

前回に続き、ショスタコーヴィチの曲をご紹介します。

交響曲第10番ホ短調op.93

20世紀の曲で一番暗く、不安な曲の一つで、「決して一人では聴かないでください」というのが、この交響曲です。

1953年、スターリンが死去しました。

「交響曲第9番」に、スターリンや国家を賛美した歓喜の歌の片鱗すらかけらも見られなかったので、ショスタコービッチは、8年の沈黙を余儀なくされたと言われています。この第10番作品93はスターリンの死後速筆で書かれたとか、書き終えていたが、机の引き出しにしまわれていたとか伝えられています。

第一楽章は長大で、重々しい旋律で暗い地獄絵図と言い知れぬ怒りを感じます。ここでの表現内容は、ムソルグスキーの「魔の山」なぞ、テーマパークの幽霊屋敷程度に思えます。

第二楽章は短い楽章、公式にはショスタコービッチはこの交響曲で「真の交響的アレグロを書きたかった」というのですが、ヴォルコフ編「ショスタコービッチの証言」は、この楽章は「スターリンの音楽的肖像など」だと書いてあります。リズミカルで百鬼夜行の中を狂気のピエロが踊りにならない踊りをしているようです。

第三楽章は、不協和音と変わったテンポ、おどけたようで怖い曲、私は、「スターリンの音楽的肖像」というならこちらのほうがあってそうな気がするんですが・・・。

第四楽章は、静かに始まり、諦念に至ったような淡い明るさがただよい、そのまま華々しく終わっていくような曲。

カラヤンはショスタコービッチのこの「第10番」を3回ほど録音しています。

第四楽章などに出現する音符D、S(Es)、C、Hは、ドミトリー・ショスタコービッチ自身を表しているのだといわれています

ヴァイオリン協奏曲 第1番イ短調op.77

昨年、グルジアの女性ヴァイオリニストがN響とこの曲を演奏していました。この曲の最高の名演の一つで、素晴らしくただただ聞き惚れました。

交響曲10番と前後してジダーノフ批判の真っただ中の1948年頃に完成されたといわれるこの曲もスターリン死後に発表されました。

はじめて聴いて印象にのこるのは、第三楽章と、長大な孤独な人のモノローグのようなカデンツァを経て、一気呵成に激しいテンポの終楽章に至る構成です。

第三楽章パッサカリアの主題は、聴いているだけで涙が出てくるような悲しみに満ちています。自分や人々に降りかかった悲劇の描写であるのでしょうか、ヴァイオリンの独奏部分の旋律は学生時代にはじめて聴いたとき、"この世にこれほどの悲しさがあるか"と思わせられました。

第一楽章は、暗く重々しい旋律に満ちていて、第二楽章は、ユダヤ音楽風の主題と言われていますが、ちょっとおどけたような感じします。

前述のグルジアの女性ヴァイオリニストは、リサ・バティアシュヴィリでこの曲の演奏としたら最高のものでしょう。

スターリンもそういえばグルジア出身で本名も"何とかシュガシビリ"だったと思います。

スターリン時代の悲劇の塊のようなこの曲を、21世紀になって、やはりグルジアのヴァイオリニストが演奏するというのは皮肉かもしれませんね。

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/05.html

▲△▽▼

▲△▽▼

石川清隆コラム

Testimony -ショスタコーヴィチの証言-

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/10.html

「音楽は、人間の心の奥底まで光をあてるので、それゆえにこそ、音楽は人間にとって最後の希望、最後のよりどころとなるのである」

『ショスタコーヴィチの証言』 改版 (中公文庫 B 1-3 20世紀BIBLIO) – 2001/6/1 (注1)

(注1):『ショスタコーヴィチの証言』(原書:Testimony : The Memorries of Dmitori Shostakovich)1979年10月ソロモーン・ヴォルコフ(ロシア人音楽学者)の編。N.Yにて出版。英訳はAntonia W. Bouisによる。英訳では編者序(Preface)、編者の概説(Introduction)、本文からなる。

邦訳「ショスタコーヴィチの証言」(水野忠夫訳, 中央公論社, 1980)はロシア語タイプ原稿によっているが、編者序、本文のみで編者ヴォルコフの概説(Introduction)は未訳。

という本があります。

刊行後、33年が経過しますが、スターリンやその取り巻き、その全体主義、プロコフィエフなどの音楽関係者、演出家のメイエルホリドなど様々な有名人に対する率直なコメントが書かれているばかりか、彼自身の曲についてそれまで聞いたこともないような面白い記述に溢れています。それはショスタコーヴィチの曲の解釈に多大な影響を与えただけでなく、その後のショスタコーヴィチ論の隠れたネタ本となってきました。

あまり程度がよいとは思えない"偽書論"については後日述べるとして・・。

本書にある、「ユダヤの民族音楽…それは非常に多様性を帯びていて、一見陽気だが実際は悲劇的なものである。それは殆ど常に泣き笑いにほかならない。ユダヤの民族音楽のこの特性は、音楽がいかにあるべきかという私の観念に近い。音楽には常に2つの層がなければならない。」という記述は、ショスタコーヴィチの曲の中で"勝利"だ"歓喜"だと言われていた楽章の中にある外声部,内声部の不可解な音の響きや基底部にあるリズムの意味を初めて説明していたものです(注2)。

(注2):『証言』、出版後25年たって、この「証言」に「ユダヤ音楽の二層」「泣き笑い」というあたりにかかれていたことを、たとえば「二重言語・・ショスタコーヴィチの音楽に含まれた両義性」などと著者の新見解のように書かれている本まで出てきました。総じて、「証言」の結論見方に極めて近い、ないし事実上引用している箇所がかなりあるに出典を明らかにしていません。おもしろいことです。

例えば、ソ連体制下での"公式"な見解による「勝利の行進」とされていた有名な交響曲第5番の最終楽章について、「あそこにどんな歓喜があるのだ」「あれはボリスゴドノフの場面同様、強制された歓喜なのだ」と書かれています。

更に、公式には、「第7交響曲を我々のファシズムに対する戦いと我々の宿命的勝利、そして我が故郷レニングラードに捧げる」と作曲者によって表明されたとされる「レニングラード」という通称を持つ交響曲第7番については、この「証言」では「私はダビデの詩篇に深い感銘を受けてあの曲を書き始めた」、「神は血のために報復し、犠牲者の号泣を忘れない、など」とあります。他にも引用したらきりがないほど面白い本です。

この本は、編者ヴォルコフが言うように、「ショスタコ-ヴィチと聴衆を隔てる最後の扉が彼の背後で閉められたら、誰が彼の音楽を聞こうとしただろうか。」(注3)という危惧感の元、「表向きの仮面が彼の顔にぴったり貼り付けられていた。それ故仮面の下から、用心深く、疑り深そうに彼の素顔が覗いた時、私は非常に驚いた」という、そのとおりの構成になっています。

(注3):邦訳編者(ヴォルコフ)序P.5

ショスタコーヴィチは、音楽はそれ自体を聴いてその意味を感じるものであるが、ソビエト体制の下で、作品への批判を避けるため「公式」に表明したり、させられたり、勝手に代筆された言葉が、聴衆に彼の作品を理解してもらう為の妨げになっているということを強く感じて、こういう構成になったのでしょう。

その衝撃的な内容はショスタコーヴィチの時代背景や、彼の作品について、何度読んでも飽きない不思議な含蓄ある言葉に満ちたものです。一つの例としてダビデの詩篇との関係で語られた第7交響曲を挙げてみましょう。

この曲は、それまで第二次大戦中にナチスドイツがレニングラードを包囲したその最中に作曲され、その後ソ連は反撃に出てその包囲を解きソ連を勝利に導いた様子を曲にした"戦争交響曲"というような解釈がなされてきました。

実際にこの"公式見解"に沿った、第1主題提示 「この曲の主人公であるソヴェト国民の持つ勇気と自信」(「ボレロ的」展開)、「ファシスト侵略の酸鼻の印象を描き出す」「戦争の主題」 第1主題の短縮再現 「われわれの英雄たちのための(中略)この鎮魂曲をきいて我々は泣かない。こぶしを固めるのだ」…というような解説が、真顔で書かれていました(注4)。

(注4):井上頼豊「ショスタコーヴィッチ」(音楽之友社)(P.117以降)

なお、これとは別に、清透な深い悲しみに満ちた第3楽章 Adagioについて「(「祖国の大地」)」とか表題をつけて、「比較的叙情的で明るい内容を持つ。」「陽気で息の長い旋律が現れる。」「祖国愛を表現している。」とか真顔で書いてあるのをどこかで読みましが、これも同類の方なのかもしれません。

『証言』では、「この曲は戦争の始まる前に構想されていた為、ヒトラーの攻撃に対する反応としてみるのは完全に不可能であり、冒頭の楽章で執拗に繰返される「侵略の主題」は実際の侵略とは全く関係がない」とし、「ヒトラーによって殺された人々に対して、私は果てしない心の痛みを覚えるが、スターリンの命令で非業の死を遂げた人々に対しては、それにも増して心の痛みを覚えずにはいられない。」

この交響曲などが、ナチスドイツとの攻防をテーマとする"戦争交響曲"と捉えられていることについて、「(戦後30年もたって彼らは)何故自分の頭で考えようとしないのだろうか…」「私の多くの交響曲は墓碑である」「(これは)第4番に始まり第7番第8番を含む私の全ての交響曲の主題であった…」と記されています。

戦争前には、スターリンは国内では人民の敵だとして粛清で多数の無辜の人々を殺していました。ヒトラーと独ソ不可侵条約を結び、他方では赤軍の機械化近代化を推し進めていたトゥハチェフスキー元帥(注5)を拷問にかけナチスのスパイだとして銃殺し、これに関係していたとして数百人の将校を処刑しています。他にも粛清で殺された人は多数いました。これらの人々に対しても捧げられた曲だというのです。

(注5):ミハイル・ニコラエヴィチ・トゥハチェフスキー ソ連邦元帥。赤軍の機械化,ロケット兵器開発などを推進。数々の戦術理論を編みだした。スターリンの赤軍大粛清の犠牲者の1人。1937年5月逮捕され、トハチェフスキーは拷問にかけられ、自白を強要させられた。トゥハチェフスキーの調書にはその時の血痕が残されているという。『証言』第三章の後半は、トゥハチェフスキーに関する記述である。

これでは、「あれは"戦争交響曲"だ」「侵略者の酸鼻を描きソビエト人民の勝利を輝かしく描いているのだ」などと、上から目線で言っていた人たちはナチスと戦ったのだから社会主義は正義だと思っていたのですから、「同類だ」と言われて立場がなくなりますね。

この曲に関し、初演当時からハンガリーの作曲家べラ・バルトークがショスタコーヴィチに対して「不真面目である」と怒りを表し、「管弦楽のための協奏曲」の中にショスタコーヴィチを皮肉っている部分があるという話がありました。

しかし、何にバルトークが怒っていたのかはよく分からないままでした。

これについては、「管弦楽のための協奏曲」の中だけでなく、ショスタコーヴィチの交響曲第一楽章にもまた、レハールの喜歌劇「メリー・ウィドウ」のパロディが含まれていたという事実から、バルトークの意図が分かります。

この第1楽章の「戦争の主題」とレハールの旋律との関係は、『証言』の編者のヴォルコフが、1979年の英語版『概説(未邦訳)』の注釈ではじめて説明しました。それによると「戦争の主題」の後半はウィーンのオペレッタ作曲家フランツ・レハールの有名な「メリー・ウィドウ」の引用であり、その部分の歌詞は「(キャバレー)マキシムへ行こう~」だったというのです。(注6)

(注6):1979年英語版 概説[Introduction] xxxiv脚注 に明記されている。

この点について我が国では、柴田南雄氏がはじめて指摘したという理解がなされている。しかし、同氏の指摘は、1980年刊の「海」所収のエッセイの中で述べられているので『証言』の邦訳の発刊前であるが、ヴォルコフの指摘はその前年である。

同氏の指摘のみを前提で議論している人は、きっと『証言』の英語版は読んだことがなかったのでしょう。

このマーチとはTVのCMで「シュワちゃん、リエちゃん、チチンプイプイ~♪」とやっていたあの旋律です。

続く歌詞は「そこの女達は祖国を忘れさせてくれるのさ・・」というものです。

指揮者ムラヴィンスキーは、この初演をラジオで聴いて、このマーチはナチスの侵略ではなく「作曲者が既に創作しておいた愚劣さや、甚だしい下品さの普遍的イメージだ」と思ったと追想していたそうです。(注7)

(注7):概説[Introduction] xxxiii~xxxiv 原文は"the composer had created universalized image of stupidity and crass tastelessness"

また、上から目線の人たちは、この曲の最終楽章(第4楽章)については、「(「人間の主題」)が全楽器の絶叫によって打ち立てられ、序奏の同音連打が勝利の宣言となる。」とか言っていました。終わりのコーダ部分が何かしら敵に鉄槌をくらわせているように聞こえるのでしょう。

そのように聞こえなくもありません。『証言』が述べているのはこの「敵」はナチスだけでなくスターリンの殺戮マシーンのような体制でもあるということでしょう。するとここでは「勝利」でなく「鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする」(注8)という「裁き」ないし、「報復」を表現しているのかもしれません。

あえてイメージで語るとすれば・・・、全楽器の絶叫によってそそりたつように打ち立てられるのは、「雷を伴った大きな雲の柱、火の柱」(注9)のようです。

(注9):同出エジプト記13章

旧約聖書では、「民のため敵に復讐する神は雲の柱の中にいます」、

詩篇では、「雷鳴は車の轟きのよう。・・稲妻は世界を照らし出し地は慄き、震えた。」(注10)

(注10):同詩篇第11章6節

「(主は)、悪者の上に網を張る。火と硫黄。燃える風が彼らへの「裁き」(の杯への分け前)となろう」(注11)

(注11):同77章19節 なお、筆者は特定の宗教への信仰はありません。

という記述があります。

『証言』で「神は血の為に報復し、犠牲者の号泣を忘れない、などとある」と言及しているのは、言葉で解説するとしたらこのようなことかもしれません。そしてこの「人間性に対する敵」に鉄槌を下すのが、神ではなく、戦争や暴政の中で虐殺されていった人々の無念、かなしみ、慟哭の果ての激しい怒りなのでしょう。

なお、第4楽章の後半は、フレイシュマンのオペラ「ロスチャイルドのヴァイオリン」の終曲の旋律、展開が基調にあるように聴こえるのですが・・・(注12)。

(注12):ヴェニアミン・フレイシュマンはソ連邦の夭折したユダヤ系の作曲家。『証言』において、弟子であったフレイシュマンを高く評価する記述がある。チェーホフの短編によるオペラ「ロスチャイルドのヴァイオリン」に着手したが、最前線に志願し、28歳で戦死した。ショスタコーヴィチはフレイシュマンの自筆譜にオーケストレーションを施し、1944年2月完成させた。1968年初演されたが、ソ連体制下では二度と演奏されなかった。

「反形式主義的ラヨーク」(作品番号なし)の登場

『証言』の中で、ジダーノフ批判に触れて「私にはこの主題を描いた作品があり、全てはそこで語られている」と言う記述があります(注13)。

(注13):邦訳初版P.215、上段、英語版初版本文P.147,7~9行目、同ページ脚注

英語版 概説[Introduction] xxxiv脚注、 に明記されている。

この本の出版後10年たった1989年には、これに符合する、誰も知らない謎の作品が「反形式主義的ラヨーク」として、初演されました。

これは、戦後のジダーノフ批判の時の、スターリンや取り巻きを茶化した声楽曲(世俗カンタータ)で、ヴォルコフの初版『概説』にもこの部分について触れた記述があり、『証言』本文の中でも、この作品の存在を示唆した辺りの記述内容と視点、取り上げ方は一致していました。作風はゴーゴリの原作に基づくオペラ「鼻」を思い出します。

ある偽書説論者は、このソビエト当局を揶揄した「ラヨーク」 が見つかった時に「なぜ『証言』にはラヨークの存在が書かれていないのだろう」 と得意満面に発言したそうです。その後『証言』の翻訳者が、『証言』中にラヨークの存在についての記述があることを指摘しましたが、前言を訂正することはなかったようです(きっとこの論者は邦訳も英語版も読んだことがなかったのでしょうね)。

未だにこの『証言』の内容の中には偽書であることを疑わせる「事実誤認」は確認されていないどころか、この『証言』の内容を裏付ける事実がどんどん出てきました。ソビエト崩壊後、埋葬された場所すらわからない演出家メイエルホリドが拷問され銃殺されたことは、判決文や、取り調べ過程の資料が出てきました(注14)。

(注14):『証言』第三章の前半は、メイエルホリドに関する記述である。

名越健郎『クレムリン秘密文書は語る』中公新書、1994年などがある。

まだまだ、おもしろい発見や埋もれている事実があるように思われます。

(つづく)

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/10.html

▲△▽▼

▲△▽▼

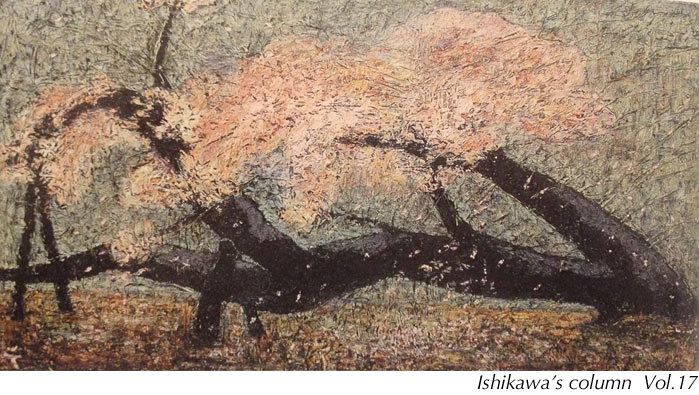

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/17.html

1.ドストエフスキー「悪霊」 (注1)

ドストエフスキーの長編小説『悪霊』(あくりょう)、は、自国の虐げられた民衆、さらに全人類を正しい道に導く使命を負っていると確信していく青年たちのニヒリズム、アナーキニズム、社会主義革命、無神論、信仰、などについて描いています。しかしこれらの青年が当の民衆を実は心底から軽蔑し、理想を一挙に実現すると称して、殺人などの手段を平然と犯して、悪魔に憑りつかれたように自堕落に陥っていく様を描いています。

僕たちが学生の頃、この小説に心酔したり、嫌悪したり、さまざまに議論したものですが20世紀に眼前で起こった"憑りつかれた"国家体制(生まれる前のヒトラーやスターリンの)とその崩壊をみているとドストエフスキーの「黙示録」のような気がしてきます。

英訳者は当初、題名を"The Possessed" 「(悪魔)憑き」と翻訳したようです。このほうがあっているようですね。

2.歌曲「レビャートキン大尉の4つの詩より」Op.146 (注2)

ショスタコーヴィチの最晩年の歌曲集にこの『悪霊』の中から、歌詞を採ったものがあります。

その第4曲は「輝く人格」と題されて、レビャートキン大尉の記憶の中の秘密を共有するために殺した仲間の詩が引用されます。

「輝く人格」の要旨は、「彼は平民の家に生まれ、・・友愛と平等と自由を民衆に説いた。反乱を起こし逃亡しなければならなかった・・民衆は彼を待っていた。皇帝・貴族を廃し、私有財産をなくし、・・旧体制の因習である教会と、婚姻と、家族制度に永遠の復讐を遂げる・・・・」

これをバス歌手が怖いほど戯画化し、風刺の極致を行くような歌として歌います。革命や社会改革の理想を表す単語、文節が、ユーモアを通り越したまさに"反吐がでる"様に表現されて、その理想のもとに救済するはずの民衆に対する深い侮蔑感情が聞き取れます。

したがって、「輝く人格」という標題自体もかなり反語的、風刺的表現です。

1)「輝く人格」という歌曲について

ヴォルコフがおもしろい指摘をしています。

ヴォルコフは、ショスタコーヴィチのソルジェニーツィン (注3) に対する評価はアンビバレント(両義的)であったといいます。

「ショスタコーヴィチは作家として彼を非常に高く評価し、その人生が勇気にあふれているとしながら、他方ソルジェニーツィンは、自らを "luminary"と感じ、新しいロシアの聖人になろうとしていると感じていた。」 (注4)

「この両面は、1974年にソルジェニーツィンが国外追放された後 (注5) に作成された2つの作品に反映されている。」

つまりソルジェニーツィンについては、ミケランジェロの詩による歌曲集 (注6) では、ショスタコーヴィッチはフィレンツェからの亡命者としての詩人ダンテの境遇に対する怒りの詩句使っていて、そして、歌曲"輝く人格"はドストエフスキーの"悪霊"からの詩を風刺的パロディ化した曲である」と指摘しています。 (注4)

2)ミケランジェロの詩による組曲 Op. 145a.の一曲「 ダンテ 」は、ショスタコーヴィチのソルジェニーツィンに対する肯定的な側面を表しているという。

ミケランジェロは、「神曲」を書いたダンテを尊敬していた。現代では大詩人といわれるダンテも故郷フィレンツェでは、いれられず追放者として異郷の地にありました。ミケランジェロはこの詩でそのダンテの境遇に、深い静かな憤りを表しています。

ミケランジェロの詩は大抵やや大時代的、高踏な表現ですが、フィレンツェとその市民を非難し、"流刑された苦難"を"最大の幸運"と評価してこの詩を結んでいます。

3)「ショスタコーヴィチの証言」のなかのソルジェニーツィン

邦訳では本文中に2か所、「ソルジェニーツィン」の名前が出てきますが、英語版等は脚注で名前が示されているだけで、本文中の表現は「救世主のひとり(one of the saviors,)」 (注7) とか"ある輝ける人格(One luminary)" (注8) です。

"ある輝ける人格(One luminary)"と表現された部分は交響曲第14番 (注9) についての部分です。

ショスタコーヴィチは、アーポリネールやロルカなどの詩の歌詞とした11曲の歌で構成される交響曲第14番について「死そのものに抗議するのは愚かだとしても、強制的な死に抗議するのは可能であるし、必要でもある。・・・・私はあの交響曲のなかで死に対してではなくて、人々を処刑する死刑執行人たちに対して抗議している。」としています。

ショスタコーヴィチは、ソルジェニーツィのこの曲に対する意見について大いに不満をもっていたようで「第14交響曲を作家ソルジェニーツィンは言語道断なものとして、欠点を指摘していた。」「このような絶望的な悲観論者と一緒にお茶なんか飲みたくない」と言って招待を断ったことをショスタコーヴィチは「耐え抜いた」と述べています (注10) 。

しかし相手に対する尊敬がないとこのようには感じなかったでしょうね。

「交響曲第14番(1969)のなかでソリストは"死は絶対" (注11) と宣言し、慰撫されない苦悩に浸されている。ソルジェニーツィンは、反体制派として、そして信心深いクリスチャンとしてこれを受け入れることができなかった。 彼とショスタコーヴィチは、それまでの彼らの友好関係にもかかわらず、その後、仲たがいしている。」 (注12) というものです。

ソルジェニーツィンにとって、信心深いクリスチャンとしてその根本教義の一つである『復活』を認めず、「死んだ先は無である」とするこの曲は受け入れがたかったのでしょう。

ここでの"ある輝ける人格(One luminary)"との表現は、反語でも風刺的でもないようです。

4)「救世主の一人」(One of savers)

他方で、ソルジェニーツィンをスターリンとともに公認された「救世主」という表現で、「何度か病的な人間に出会った」、「まさに自分こそ人類をそしていずれにせよ、もしも全人類を全体として一気にというのが無理なら、少なくとも自国の国民だけでも正道に導く使命を負っていると確信していた。」と述べている部分があります。

この二人の共通性として、

「二人はもしも自分の気に入らなければ、誰かれかまわずかなり自制心のない表現で罵倒しはじめる」「そして肝心なのは二人とも、自分が救おうとしていた当の民衆を心底から軽蔑していたことである。」とショスタコーヴィチは述べています。

さらに「イエス・キリストでさえそのようなことに成功したとは言えない」とし「不安に満ち、かなり神経質な我々の時代には無理な事である。」「人頬を全体として、一気に救済したいという実験家は、今日ではかなり疑わしい存在に他ならない。」と述べ、

「救世主の一人のほうは当然で彼は至る所で自分のことを信者であると公言し他の全ての人々の不信心を責めているのだから、と言われることだろう。」との部分、

邦訳では本文中に"作家のアレクサソドル・ソルジェニーツィン(1918~)"と訳出してありますが、英語版などは「救世主の一人」(One of savers)との表現でやはり脚注でソルジェニーツィンのことだと示されています。 (注13)

3."50年たったら、ソルジェニーツィンなんかいない!??"

僕が学生であった1974年、作家のソルジェニーツィンはソビエト連邦 (注14) を国外追放されました。この作家は社会主義体制に批判的な人物であることはよく知られていましたが、言いたいことが言えない国家なのだということが強く印象づけられた事件でした。

もっともソビエト国内で、「社会主義は"全人類を全体として一気にというのが無理なら、少なくとも自国の国民だけでも解放に導く使命を負っている"という正義の体制」 (注15) である。「いろいろ問題はあっても、この国や社会主義を批判する、悪口を言うのは、西側のアメリカを中心とする帝国主義者であり、ソルジェニーツィンの著作活動は、CIAの助力を得て、輝ける社会主義の事業を妨害する、東西冷戦下の政治的な工作の一部である」とか言っておりました。

あの追放劇はおかしいと社会主義信者さん達に言うと、"ソ連は色々問題があっても社会主義国で50年経っても存在するが、50年経ったら、ソルジェニーツィンなんかいない!"と断言してくれました。

4.チェロ協奏曲第2番ト長調 作品126(1966年)

チェリストのロストロポーヴィチはこのソルジェニーツィンを公然と擁護していた人ですが、1971年秋に来日して、ロストロポーヴィチに献呈されたショスタコーヴィチの チェロ協奏曲 第2番 (注16) を日本で初演しました。

テレビ放送で、その演奏開始前に"この曲にはロシア民族の悲劇が込められている、心して聴いてください"と日本の聴衆にむけて語っていました。

晦渋でムチや打楽器が多用されながらフォルテの音が殆どない不思議な感じの曲です。この時点では、ショスタコーヴィチは"忠実な共産党員"で"社会主義を讃える曲"を作っている人だと喧伝されていました。ソルジェニーツィンはどのような関係だったのか当然興味が湧きました。

ソルジェニーツインはドストエフエフスキーに深く心酔していることはよく知られていました。この曲を聞き終わると、なぜかその背景にドストエフエフスキーの世界があるようであり、遠景に"青ざめた馬" (注17) が見えるような印象を受けましたがよくわからないというのが本音でした。

1980年「ショスタコーヴィチの証言」の邦訳版が刊行され前述のショスタコーヴィチのコメントを読んでもまだわからないことが多々あり、1991年のソ連の崩壊に前後して、内部情報が一挙に出てきて、それを追っていくことで、二人の巨匠が何を言わんとしているのか理解できるようになったと思います。

「ショスタコーヴィチの証言」のなかで、「救世主のひとり」として茶化されたスターリンは、まさに現代の「ポチョムキン村」 (注18) をでっち上げていたのですが、この世界はドストエフエフスキーが「悪霊」で描いた世界そのものであったようです。

すなわちスターリンは"青ざめた馬"に乗った死神であり、それがひきつれる「陰府(よみ)」がもたらす処刑に対し、ショスタコーヴィチは憤り、抗議し、ソルジェニーツインは宗教者として憤り、抗議していました。

「ショスタコーヴィチの証言」の中でショスタコーヴィチは、ソルジェニーツィンに対して,交響曲第14番についての彼の意見について大いに不満を述べているとともに、ソルジェニーツィンの宗教的な救済者としての考え方を辛辣に批判しています。しかし、ソルジェニーツィンの立場を根底から批判しているかどうか前記のように何とも言えない点がありますね。

- (注1):

- フョードル・ドストエフスキーの長編小説(Бесы)(19世紀後半1871年から翌年にかけて新聞に連載され、1873年に単行本として出版された。)

- (注2):

- レビャートキン大尉の4つの詩より Op146

歌詞はドストエフスキーの悪霊から引用して、怖いほど戯画化して風刺の極致を行くような歌曲集 - (注3):

- アレクサンドル・イサーエヴィチ・ソルジェニーツィン(1918年~2008)ソビエト連邦の作家。1990年代ロシア再生の国外からの提言者である。ソビエト連邦時代の強制収容所を世界に知らせた『収容所群島』や『イワン・デニーソヴィチの一日』を発表し、1970年にノーベル文学賞を受賞。1974年にソ連を追放され、崩壊後、1994年に帰国。 作家ソルジェニーツィンは『イワン・デニーソヴィチの一日』や『煉獄のなかで』(原題は「第一圏にて」でダンテの神曲の「地獄の第一圏」からの命名です。)などの著作も有名。1945年2月、東プロイセンの前線でソルジェニーツィンは逮捕された理由は、彼が友人に宛てて書いた手紙の中で、スターリンを「髭のオヤジ」と表現したからだった。

彼の『イワン・デニーソヴィチの一日』はドストエフスキーの体験談である「死の家の記録」に影響を受けているといわれます。ドストエフスキーは、シベリアでの流刑のなかで、思想的に変化しました・・・・。逮捕されるや彼は、監獄と収容所とを転々とさせられた。最後にはカザフスタンのエキバストゥーズという収容所に入れられたが、そこが後に「イワン・デニーソヴィチの一日」の舞台となったといわれている。 - (注4):

- Testimony 概説pxli (41)本文

同脚注「ソルジェニーツィンにショスタコーヴィチの態度は両義的であった。彼は非常に作家として彼を高く評価し、彼の人生は非常に勇敢であることを認めていた。しかし、彼はまた、ソルジェニーツィンは、自らを "luminaryと感じ、新しいロシアの聖人になろうとしていると感じていた。このアンビバレンスは、まもなく1974年に西洋へソルジェニーツィンが追放された後に作成された2つの作品に反映されている。」 - (注5):

- ソルジェニーツィンの擁護者でショスタコーヴィチと親しいチェリスト、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチとその妻でソプラノ歌手のガリーナ・ヴィシネフスカヤも国外追放されました。

- (注6):

- ミケランジェロの詩による組曲 Op145

「 ダンテ Dante」ほか10曲、合計11曲からなる歌曲集

最期の節の要旨:「もしも私が彼であったら!あれほどの運命のもとに生まれたのなら

あのつらい流刑にあっても その人間性でこの世界を幸福にできたであろう・・・」

なおミケランジェロは、著名な彫刻家であるが、ピエタなど彫刻作品とともに、天井画「最後の審判」の地獄の描写はダンテ・アリギエリ(1265-1321)の「神曲」地獄篇をイメージしたものと言われている。 - (注7):

- Testimony H&R初版 p187本文

- (注8):

- 同 p242本文

- (注9):

- ショスタコーヴィチ 交響曲第14番

この曲は、弦楽と打楽器だけのアンサンブル+独唱2人の小編成でガルシア・ロルカ、ギョーム・アポリネール、ライナー・マリア・リルケなどの詩のロシア語訳を主に11編に曲を付けています[初版]。 - (注10):

- 「証言」邦訳初版p.349

- (注11):

- 第11曲[結び]はリルケの「形象詩集」から

「死は大いなるもの。われわれをほしいままにする・・・・」

「Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen・・・・・」 - (注12):

- ヴォルコフの概説

「ショスタコーヴィチの証言」Testimony 概説p.xli

(41)本文 - (注13):

- H&B版p.187

本文:they'll say, one of the saviors, it goes without saying, called himself a religious man on every street corner and rebuked everyone else for lacking faith. *

脚注:* A reference to the writer Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (b. 1918). - (注14):

- 1917年ロシア革命(十月革命)により成立したソビエト連邦は、第二次世界大戦後にはアメリカ合衆国に伍する超大国として君臨したが、74年後の1991年12月25日に崩壊した。

- (注15):

- Column vol.3を参照してください。

Column vol.3はこちら - (注16):

- チェロ協奏曲第2番ト長調 作品126(1966年作曲)

1966年ショスタコーヴィチは心臓発作を起こし"死"についてより考えるようになった。

この「チェロ協奏曲第2番」は、「アレクサンドル・ブルークの詩による歌曲」、「第11弦楽四重奏曲」とともに冷静で、達観的な、不透明で孤独な、やや簡明な構造で、まばらで最小限(の音)のこの3つの作品で聴衆は暗い原型的な領域に引き込まれる。

これらには、後の作品で発展するすべての要素が含まれている、

ここに、簡素さはやがて信条箇条となり、欺瞞と偽りに取り返しがつかないほど浸ってしまった世界に対するある種の万能薬となる。

第11弦楽四重奏曲は技巧的でなく、子供や道化(yurodivy 、Russian: юродивый)の無垢な純朴さで、衒学的な要素を排して,至高の解決に至っている…これは、ミケランジェロの詩による歌曲、レビャートキン大尉の4つの詩による歌曲の終曲を思い起こさせる。

(キリストへの愚かさ=聖なる愚か者は、人から見れば愚者でも意図的に愚かに振る舞うもので、間違って弱々しいこころのようで、挑発的な、刺激する、意図的である行動することを意味する[ The yurodivy (Russian: юродивый, is the Russian version of Foolishness in Christ (Russian: юродство, yurodstvo or jurodstvo),

より厳格に成熟した作品は このチェロ協奏曲第2番で―そこには複合的に発展するためのいわゆる単純性の法則があるーさらに純化されたユロディヴィが融合したり、構造化されて現れる。

総括すると弦楽器のための協奏曲は、個人の群集に対する抗議のドラマである・・ヴァイオリン協奏曲第2番はその怒りを爽快に表しているが、チェロ協奏曲第2番の終楽章、とりわけfffのクライマクスはヴァイオリン協奏曲第2番のカデンツァを示唆している。

(イアン・マクドナルド The New Shostakovich 、P260~3の要約) - (注17):

- ヨハネの黙示録「見よ、蒼ざめたる馬あり、これに乘る者の名を死といひ、陰府(よみ)、これに隨ふ」

「黙示」とは「隠されていたものが明らかにされる」という意味であり、英語では「revelation」。黙示録という名前は定着しているが、「ヨハネ」が、終末において起こるであろう出来事の幻を見たと語る。

ドストエフスキーは「黙示録」的な世界観を持つ作家とよく評される。 - (注18):

- 「ポチョムキン村」とは「18世紀の帝政ロシアで、ポチョムキン村は一時的な視察に堪えるためだけに存在したものです。エカテリーナ女帝がロシア農民を視察するとした際に、ロシア帝国の軍人で寵臣であったグリゴリー・ポチョムキンが、行幸のために作ったとされる「偽物の村」という故事に由来するもの。農民の生活は悲惨を極めているのに、沿道には張りぼての家や、豪華な食事など本当の農民の姿とはかけ離れた理想の村をでっち上げて女帝に見せた。(ほんとはどこまでやったかは異論がありますが)「ポチョムキン村」という表現は、後のソビエト政府が多少とも社会主義に親近感を抱いている外国人に対して、外国人のソ連国内移動には厳しい制約をしながら特別に用意した・工場・商店などに案内し、幸せそうな人民の姿を見せ、これが普通のソ連の姿であると示そうとしたことを指す。

なお「証言」の最初のページに「私は、・・・・新しいポチョムキン村を建設したいとは思わない。」という表現がでてくる。

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/17.html

▲△▽▼

▲△▽▼

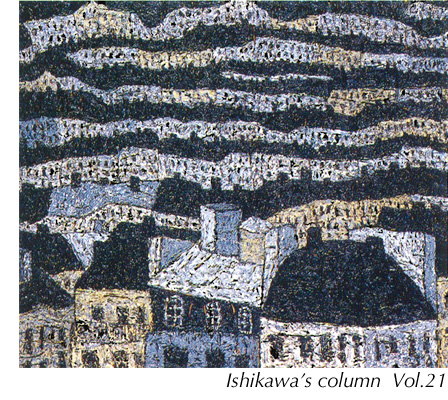

石川清隆コラム 狼と羊のイソップの言葉

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/21.html

1.にせ預言者

「にせ預言者を警戒せよ。彼らは、羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側は強欲なおおかみである。」) (注1)

前のコラムで「偽預言者」について書きましたが新約聖書にもいくつか述べられているところがあります。このマタイ伝の記述を読んでイソップ寓話の「羊の皮をかぶったオオカミ) (注2) がすぐに想起されます。

イソップの寓話) (注3) はわが国では童話として「オオカミ少年」とか蛙が腹を膨らませ破裂する「蛙と牡牛」) (注4) とかいろいろな話で有名ですが、イソップの物語は、「もともと子供のために語られたものではない。イソップは、分からずやの主人や、自分をみくびり、いじめる人たちを説得する武器として寓話を作っている。その教訓も、抽象的な道徳ではない、権力を持たない弱者のために実生活の知恵、保身の術を説いている」) (注5) といわれています。

2.「救世主」レーニンの「イソップの言葉」

ところが20世紀になると"イソップの言葉"という表現は、反権力側の妥協という意味をもたされるようになりました。

レーニンの「帝国主義論」(1916年)の序文に出てくる旧ソビエトでは周知された表現です。"奴隷であったイソップ(アイソーポス)は、寓話のなかで、主人公の動物たちに託して彼の思想、人生訓を説いた。それは、支配階級の目をごまかすための一種の妥協であった"としてレーニンは、「ツァーリズムの検閲を顧慮して書かれた。」「帝国主義論」について以下のように表現しています。

"最大の慎重さをもって、ほのめかしで、あのイソップ的な――呪わしいイソップ的な――ことばで、定式化しなければならなかった。ツァーリズムのもとでは、「合法的」な著述のためにペンをとろうとすれば、あらゆる革命家がそれに頼ることを余儀なくされたのである。・・私は「奴隷の」ことばで語らなければならなかった。" (注6) と。

レーニンらの言うところの羊頭狗肉どころではなく羊皮狼魂の言葉であったことは前のコラムにも書いたところです。ソビエト体制で検閲は一層強化され、個人宅すら盗聴され、自宅内で自由にモノが言えるのは風呂場だけだったとか… (注7)

3.寓話的SF小説「運命の卵」(1923)の運命など

動物に仮託した幻想的でユーモアにあふれた寓話的SF小説「運命の卵」 (注8) という本があります。人々は"共産主義のもとでは、「合法的」な著述のためにペンをとろうとすれば、「奴隷のことば」で語らなければならなかった。"ようです。しかし「奴隷のことば」で語ったこの小説は他の著作とともに発禁になって、数十年間日の目を見ることはありませんでした。

ブルガーコフのこの小説は、動物学者のペルシコフ教授が、生命体の生命活動を増殖させる不思議な「赤い光線」を発見し、アメーバやカエルが弱肉強食の果て猛烈な勢いで増殖する。これを役人の要請で疫病で全滅しかけた鶏で試そうとして、凶暴な動物の卵に照射…、巨大化した獣が人間を襲い、人々が逃げ惑うパニックもののようになっていきます。

この小説はマッドサイエンティストとその末路を描くというよりも、「赤い光線」を浴びた獰猛な動物が人々を襲うという社会主義体制の行く末への予感まで感じられます。

しかしこの作品を含め体制へ批判的な要素を嗅ぎ取ったのでしょう。「科学に対する懐疑的な姿勢」とか言われて「科学的社会主義」と「全人類の明るい未来」を標榜する共産主義政権に睨まれました。

赤軍砲兵大尉であったソルジェニーツインは私信で検閲に引っかかり、暗にスターリン批判をしたとして逮捕され8年の強制収容所送りになりました。

詩人アンナ・アフマトーワはジダーノフ批判で「修道尼僧のようでもあり、淫蕩女のようでもあり、もっと正確にいえば、祈祷とまじりあった淫蕩を身につけた淫蕩女兼修道尼僧である」と名指しで批判され作家同盟から除名されたので、身内や友人に捧げた長編詩「レクイエム」を口伝で人々に伝えざるを得ませんでした。

「スターリン時代のロシアで、アンナ・アフマートヴァは『レクイエム』を書きながら、友人に、詩の1行1行を囁いた。そして友人が詩を暗唱すると、彼女は詩を書き記した紙を焼き捨てた」 (注9)

公的に表面上はきれいな社会主義的美辞麗句 (注10) が並んだ国家の中で表現の自由などはこのように抹殺されていました。

イソップがこの時代に現れ、新しい寓話を語ったらおそらく、崖から落とされるどころか…。

4.「イソップの言葉」「イソップ的言語」(Aesopian language)

ブルガーコフらがイソップの表現を意識していた、ショスタコーヴィチが「イソップの言葉」「イソップ的言語」(Aesopian language)を使っていると指摘を最初にしたのは、1993年にウラジミール・ザーク(Vladimir Zak)というNY在住の亡命ロシア音楽学者たちです。

1975年、ショスタコーヴィチの死去直後のソ連紙には「…ソビエト連邦のレーニンと国家の栄誉に輝く、(ソビエト)共産党の忠実な息子、卓越した人民と国家の象徴、生涯をソビエト音楽の発展にささげた人民芸術家…」という賛辞が並んでいました。そしてショスタコーヴィチの公式発言や公表されたエッセイなどは、ほとんどが体制賛美的でつまらないものです(多くは代筆されたとも言われています)。ウラジミール・ザークは、ショスタコーヴィチは"共産党の忠実な息子"と真逆の意見を言っているというのがこの"イソップの言葉"という表現なのです。 (注11)

5.手紙の中の「イソップの言葉」

ショスタコーヴィチの20代の傑作オペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」作品29は、1936年1月の「プラウダ」紙に「音楽のかわりに荒唐無稽」と題した批評が掲載され(プラウダ批判)以後20年以上に渡り上演禁止となってしまった。

1956年に検閲を意識した友人への手紙には「私がこれ(ムツェンスク郡のマクベス夫人)の改訂をやるのは劇場の為ではない。今の僕はこのオペラが舞台に掛けられるか否かという問題にはあまり興味がない。なにしろ、あれだけの醜聞と罵詈雑言にまみれた作品だからね。」 (注12) と書いています。

これが本音かというと、古い作品を改定しないことで有名なショスタコーヴィチがこの作品については何か所も改訂し、再演を望んでいたことは明らかなのですが、イソップの「取れないブドウを酸っぱいというキツネ」のお話 (注13) を想い出すと悔しがっている様子が思い浮かびます。

その手紙の名宛人グリークマンは再演審査当時の状況をメモにしていました。それによると当局側委員であったカバレフスキ-らは、"絶えず「音楽ならぬ荒唐無稽」の記事を引き合いに出してきた。彼らはオペラの音楽と罵言でいっぱいのこの記事を、一部始終照らし合わせて比較した。そしてその際に、これまで誰も記事を撤回してないのだから、記事の力と意義は消えていないということを繰り返し述べた。"…"カバレフスキーは「オペラは殺人者と淫蕩者を擁護するものであり、そのことで彼の道徳心はひどく傷つけられたこと、結論としてオペラは上演できないと述べた。」" (注14) と。

結局8年たって、1964年にこのオペラの改訂版は上演されたのですが…。

6.ショスタコーヴィチの証言の中のイソップ寓話

自分の死後に海外で発表するようにした「証言」には、本来のイソップ寓話が引用されています。ナチスとの戦争に勝利してスターリンは、自分への賛歌である『合唱付き』の四管編成の大オーケストラの第9交響曲を作曲することを望んでいました。

スターリンの期待はベートーベンのそれを凌ぐ「歴史的金字塔」的大交響曲であったようです。それに関し、"おそらくスターリンは、自分の才能と偉大さを一度も疑ったことがあるまい。しかし ヒトラーとの戦争に勝利したとき、スターリンは完全に気が狂った。彼は牛ぐらいの大きさまで腹をふくらませた蛙のようだった。ただ違いといえば周囲のすべての人々がスターリンをまさしく牛のようにみなし、まさしく牛に対する敬意を払っていたことだけである。周囲のすべての人々はスターリンを讃美し…"と述べている部分です。前半がイソップ寓話の「蛙と牡牛」の引用であることは明らかですが、後半は「神像を運ぶ驢馬」 (注15) のもじりでしょうね。

7.寓話作家イソップ

イソップはヘロドトスの『歴史』 (注16) に、実在の人物として名が出てきます。これがイソップ(アイソーポス)に関する最初の記述といわれています。イソップという人物が実在しなかったのではないかという人もいるようですが、「歴史」の中で、ヘロドトスは、ロドピスという遊女の話に触れて次のように書いています。

「ロドピスというのは、右に述べたピラミッドを残した諸王よりも遙かに後の人物で、生れはトラキア人で、ヘパイストポリスの子イアドモンというサモス人に仕えた奴隷女で、かの寓話作家アイソポス(イソップ)とは朋輩の奴隷であった。」

イソップは奴隷の出身でありながら寓話作家とされています。

なおヘロドトスは"ロドピスという遊女は、女流詩人として有名なサッフォーの兄に身請けされたことを書いています。"イソップは「レスビアン」(由来はサッフォーがレスボス島出身)サッフォーと同時代の人であったということです。

もう少し後世の話では、元はサモスの市民イアドモンの奴隷だったが、語りに長けており解放されたという。その後は寓話の語り手としてとか、王の使者としてギリシャと周辺各地を巡った。しかし、妬まれてデルフォイの市民に殺されたとか。どうもお金をデルフォイに持ってきたが、市民たちの対応がおかしいとして、お金を送り返したのが原因だとか、デルフォイを小ばかにして、盗み罪(冤罪)に問われて、断崖からとびこまされたとか… (注17)

『対比列伝(英雄伝)』を著したプルタルコス (注18) もこの本以外にも色々なことを書いた人ですが、多くの著作の中でイソップについて述べています。

8.プルタルコス『対比列伝(英雄伝)』 (注19)

「音楽の代わりの荒唐無稽」と批判されるなどして散々な目にあったショタコーヴィチは晩年、死後に発表された「ショスタコーヴィチの証言」(1979)のなかで、師匠であったグラズノフと対比して『対比列伝(英雄伝)』に言及しています。

"今わたしは、人々がわたしに抑制した態度をとり、あまり卑劣な行為に出ないようにしているのを感じている。 …私のほうががもっとひどい目に合うのはどうしてなのだろうか。いやプルタルコスはやはり偉大な人物である。『対比列伝(英雄伝)』は偉大な作品である。さまざまな種類の対比列伝のおかげで、わたし自身の人生のほうがもっとましなもの見えてくるのだから。非常に居心地のよい環境の中でトマト・ケチャップをまぶした穴子のようにわたしは泳ぎはじめている。たくさんの名誉だが ほとんど役にたたない名誉。" (注20) と述べています。

この言葉を多くの英雄・賢人が出てくる『対比列伝(英雄伝)』のことですから、一概にイソップに限ることはできないのですが、この列伝の底辺にある寓話的人生観をさしているようにも思えます。その「対比列伝」全巻を読むのは古い邦訳では大変で、あまり面白くないのですが、近年の抄訳は面白く、ローマ、ギリシャの英雄たちの記述にイソップ寓話をちらほら垣間見るように思えます。ギリシャの立法家ソロンやその周辺の記述は、明らかにイソップが見ていた世界なのですから (注21) 。

シェイクスピアは、『対比列伝(英雄伝)』をもとにローマ史劇たる『ジュリアス・シーザー』、『アントニーとクレオパトラ』などを執筆したと言われています。

- (注1):

- マタイ伝第7章15節

イソップ寓話は紀元前7世紀から多くの人の口と筆を通して編纂されたため、どの言葉がイソップ本人の物であるのか、或いは他の伝承なのか、さらにそれぞれが文字として編集されたときに、加筆されたか削除されたのか判別することは困難だといわれています。聖書とイソップ寓話の相互から何らかの影響があったといわれています。 - (注2):

- 「羊の皮をかぶったオオカミ」

"ある時狼が、たらふく餌にありつくためには、姿から入って本性を変えるのがよいと考え、羊の皮を被ると、まんまと羊飼も欺いて、羊の群れにまじって草を食んでいた。

しかし夜になると、狼も羊小屋に一緒に押しこめられ、入口には柵がはめられ、小屋まわりがすっかり固められた。羊飼は晩飯にしたいと思い、包丁で狼を殺した。"(イソップ寓話集 、岩波文庫) 中務 哲郎 訳) - (注3):

- 現在のイソップ寓話集と呼ばれるものには、アイソーポスのものだけではなく、それ以前の古代メソポタミアのもの、後世の寓話、アイソーポスの出身地とされる(小アジア)の民話を基にしたものも含まれているといわれる。

イソップが生きていた紀元前六世紀の古代ギリシャでは「話術」「語り」による作家だった。口伝で散在しているイソップ物語を最初に編纂したのはパレロンのデメトリウスという人で、編纂の時期は紀元前四世紀の末であろうといわれています。紀元一世紀に入ると、ローマの解放奴隷ファエドルスという人がこれをラテン語に訳し、またバブリウスという人がイソップ物語を韻文で翻案した。これらの系統をひくたくさんの編者、文人の手によって書き移され、書き直されてきたイソップ物語の「写本」です。したがってイソップ物語には世界中に無数のバージョンがある。(イソップ寓話集 、岩波文庫 中務 哲郎の訳者あとがきの要約) - (注4):

- "一頭の牡牛が葦の茂る水飲み場にやってきた。牡牛がどしんどしんと水の中に入っていく時に、若い蛙を泥の中に踏み込んでしまった。母蛙は子蛙がいなくなったのに気付いて他の子蛙たちに子蛙のことを尋ねた。

「どでかい怪物が、どでかい足で踏み付けたんだよ」と、一匹の蛙が言った。

「大きなやつだって?」母蛙はぷっと膨れながら「これくらいかい?」

「いや、もっとでかかった!」と子蛙たちは叫んだ。母蛙は、更に膨れた。

「これ以上に大きいなんてことはないだろう」と母蛙は言った。しかし子蛙たちは、もっともっと大きな怪物だったというので、母蛙はどんどん膨らんでいって、ついには、破裂した"。 - (注5):

- 二宮、フサ (2006)『イソップ童話』(下) 偕成社、東京 (p.228)

- (注6):

- レーニンの帝国主義論 「帝国主義論」レーニン著は1917年刊。資本主義の最高の発展段階としての帝国主義の経済的諸特質を分析し、この段階を「死滅しつつある資本主義」「社会主義革命の前夜」であると論じています。

序文(抜粋)

"ここに読者に提供する小冊子を、私は一九一六年の春に・・・・この小冊子はツァーリズムの検閲を顧慮して書かれた。だから・・・いま、自由の日に、ツァーリズムの検閲を考慮してゆがめられ、鉄の万力によって圧しつぶされ締めつけられたこれらの箇所を読みなおすことは、苦痛である。・・・・労働運動のこの分裂は帝国主義の客観的条件と関連するものであること等々を、私は「奴隷の」ことばで語らなければならなかった。"

(国民文庫 帝国主義論) - (注7):

- 1948年、公式には事故死とされ実際は殺害されたユダヤ人演出家ミホエルスの葬儀の当日、ミホエルスの娘ナタリアはスターリンの最もの有名で恐れられて取り巻きラザール・カガノーヴィチ(事実上ナンバー2、1930年代と1940年代後半にはまだ影響力をもっていた)の姪ユリアの訪問を受けた。 ナタリアは「彼女(ユリア)はバスルームに私たちを導いた、ユリアは" 我々がプライバシーを持っていることができる唯一の部屋はここです。"と静かに言った "おじからの伝言をお伝えします。彼(カガノーヴィチ)は "(このことについて)誰にも、なにについても聞くな」と私に言った。実際にはそれは警告でなく命令でした。(Arkady Vaksberg DSCH-list, 7 November 1999)

- (注8):

- ブルガーコフ 悪魔物語・運命の卵 (岩波文庫)

- (注9):

- 背景から理解する世界文学百科事典 Vol,1

- (注10):

- 「ソビエト共産主義-新しい文明?』 (1941年版)で「スターリンは独裁者ではなかった」と「客観的な検証」をしたというシドニー・ウェッブ、イギリスのフェビアン協会系の社会主義者(妻のビアトリスと共著)の本があります。

"1935年、滞在中にソビエト政府から提供された文献の研究をしていたソビエトの資料をイギリスの公式資料と同じように扱い、ソビエトト大使館に細部にわたる「エラーチェック」をさせた。彼らはその情報源となった文献のプロパガンダ的な目的に少しも気づくことなくソビエトの生活について虚偽の説明をおこなった。

彼らはスターリンが独裁者であることを否定した、というだけで十分であろう。

彼らはスターリンが組織的支配を行っていること・・・・。警察のテロル、飢餓、そして検閲、それらをすべて無視するか軽視するか、資本主義世界における慣行と似たものと描写した。"バーナード・ショウは"この・・ウエッブ夫妻の大げさで批判精神に欠ける文献を、「ソヴィエト国家にかんする初の、真に科学的な分析と賞賛している。"(「共産主義が見た夢」リチャード・パイプス p.144) - (注11):

- 1993年Shostakovich's Idioms", by Vladimir Zak, published in Yevreysky mir. Zak discusses Shostakovich's public tactics of Aesopian protest

- (注12):

- グリークマンへの手紙 (『Story of a friendship』, p.57)

- (注13):

- イソップ寓話「狐と葡萄」手が届かない対象がある場合、その対象を価値がない・とみて諦め、心の平安を得る。また「負け惜しみ」を意味する。

- (注14):

- 「わが父ショスタコーヴィチ」(p116~120) アードルフ (編),「カスチョールの会」 (翻訳)

- (注15):

- ショスタコーヴィチの証言 初版 p.206 前半がイソップ寓話の「蛙と牡牛」の引用であることは明らかだが、後半の「神像を運ぶ驢馬」は、"男が神像をのせた驢馬と共に町へと向っていた。行き会う人々は驢馬の背の神像を見ると拝んだが、愚かな驢馬は人々が自分を拝んでいるのだと勘違いした。そして有頂天になって、一声大きく嘶くと、もはやこれ以上動かないと宣言した。男はこの勘違いを覚ると、棍棒で驢馬をどやしつけながら言うのに、「あのな、人間が驢馬のお前を拝む訳がなかろうが」"というおはなしです。

- (注16):

- ヘロドトス 歴史、岩波文庫 松平 千秋 訳

- (注17):

- 「イソップの落ち穂拾い」 加藤邦宏 を参照しています。

http://www.kato-library.com/essay/

- (注18):

- プルタルコス(AD46年から48年頃 -~127年頃)は、帝政ローマのギリシア人著述家、その本職はデルフォイの神官だった。

- (注19):

- 『対比列伝』は、プルタルコスが著した古代ギリシア・ローマの著名な人物の伝記で『プルターク英雄伝』などと題される。人物や言動の似た二人一組のセットで各ギリシア人とローマ人対比させてゆく伝記が中心。

- (注20):

- ショスタコーヴィチの証言、邦訳初版p.48, 1980 (この原稿は死去する前年の1974年春までに成立していた )

- (注21):

- 「ソロン(アテネの立法者)」の項「寓話作家のアイソポスは、たまたまクロイソスに招かれてサルディスに来て尊敬されていたが、ソロンが一向に歓迎されぬのを見て心を痛めた」とか。

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/21.html

▲△▽▼

▲△▽▼

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/24.html

1.「永遠になった数日」―ロミオとジュリエット―無音の音楽を聞かせる音楽

シェイクスピアの悲劇と言えば、「ハムレット」、「マクベス」、「オセロ」、「リア王」の四大悲劇が有名です。これらは人生における「栄光」「権勢」や欲望と、多くはフール(道化師)によって語られる現実との齟齬による破滅が描かれています。

しかし「愛」に関しての悲劇「ロミオとジュリエット」は主人公の2人は死んでしまいますが「愛の美しさ」が際立ちます。

「ロミオとジュリエット」の映画の中で有名でファンの多い映画といえば、フランコ・ゼフィレッリ監督の作品です (注1) 。 ロミオがジュリエットを「光に輝き方を教えているようだ」と舞踏会で見初め、死に至るまでわずか数日です。その短い間に濃密に愛し合い、結婚し、結婚の立会人であった神父が与えた秘策がわずかに違って死んでしまう…。 (注2)

この映画を魅力的にしているのは、シェイクスピアのストーリーと独特の詩的なセリフがほとんどそのまま使われていることや、美しい色彩と映像のなかで主演のオリヴィア・ハッセーが輝いていることだけではなく、この物語の中からまさに湧いてくるようなニーノ・ロータ (注3) の音楽でしょう。

ニーノ・ロータの多くの映画音楽はその映画の核心を凝集したものだといわれています。 この舞踏会で歌われる歌 (注4) のテキストをどこから持ってきたものか分かりませんが、ニーノ・ロータは、この戯曲の中に「what is a youth~」というこの音楽を聞いたのだと思います。

そして、巡礼の手の代わりに唇で迎えてほしいというファーストキスはこの歌がバックに流れ、この曲の変奏は様々な場面で出てきます。有名なバルコニーのシーン、そして墓場でジュリエットが死ぬ絵のようなシーンでも…。

ネイティヴアメリカンの伝承で、青年が修練の旅の最後に勇者の物語をその墓の前で聞く…成人の資質を得て大人となった青年は、その勇者がよみがえって歌う姿が見え、歌が聞こえる…という話を昔聞いたことがあります。これもまさに物語のなかから湧き出てくる音楽だったのでしょう。

シェイクスピアの戯曲にはよく劇中歌 (注5) が書かれているし、実際に唄われたはず…。

劇中歌を含めた物語そのものにある音楽をニーノ・ロータは我々が聞くことができるように引き出してくれたようですね。

2.「長い幻想の破滅」―リア王 無音の音楽とともに―

シェイクスピアの四大悲劇のひとつ「リア王」。

おべっかをつかう長女と次女に国を譲った後2人に荒野に放逐されたリア王が、誠実が故に追い出してしまった末娘コーディリア(勘当された身でフランスの王妃となっていた)の力を借りて姉2人と戦うが敗れ死に至る…。

道化(fool)がリア王に向かって「あんたには生まれつき人が持っている名前以外は全部くれてやったんだ」と言うあたりに幻想の崩壊を予感させます。「ロミオとジュリエット」と違い、この破滅は数日では終わりません。

シェイクスピアの多くの戯曲の中でfoolとかclown(道化師)は、「悪意の無い人」で「純粋で無邪気な心から出てくる無意識の知恵」が自然から与えられています。シェイクスピアの戯曲でも喜怒哀楽に翻弄される権力者や取り巻きの客観的状況や、世の中の真の動向について語ります。権力も富も投げ与えてしまった元王は、単なる金食い老人として放擲され運命に翻弄されます。

コージンツェフ監督の映画「リア王」、この映画に音楽をかいたショスタコーヴィチは「リア王」の「長い幻想の破滅」について語ります。「「リア王」の中でわたしにとって重要なのは、不運なリア王の幻想の破滅である。…この幻想がゆっくりと少しずつ崩壊していくことを観察するとなると話は別だ。これは苦しい、病的な過程である。…幻想が消えてゆくのは、長いうんざりするような過程であって、歯痛に似ているかもしれない。…幻想のほうは既に死んだものであっても内部で腐り続けるものだ。悪臭を放っていて、そしてそれはどうしようもない。何もかも携えていくしかないのだ。」と。 (注6)

コージンツェフ監督は、「リア王」の音楽について、「とりわけ感動したのは、嵐の場面への導入部であった。リアは空に呼び掛ける。音は大きくなって、高まって、薄れる。そしてまた同じく再現される。そして、1つの音F(へ)音だけが残る。"あそこにはほとんど音がない。" とショスタコーヴィチは満足げに言った。"でもあそこは、音楽だらけだ"と。我々はただちに嵐の場面へのいかなる説明も廃棄した。悪魔の軍勢が「自由」の中に侵入し、勝ち誇って勝利を祝っている。」と言っています。 (注7)

「ほとんど音がない」のに「音楽だらけ」というのはなんなのでしょう。ひとつは、ショスタコーヴィチの作曲技法の進展にあると思います。

ヴィオラ奏者ドルジーニンは、弦楽四重奏曲第12番(1968年、 (注8) )について、「ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲はハイドン、モーツアルト、ベートーベンの伝統の直接の系譜上にあるものであるが、ショスタコーヴィチは各楽器の独特の音質、音色を用いて音域を可聴域を超えてまで広げようとしていた。―特にチェロとヴィオラについては。」と言っています。 (注9)

ほとんど音のない領域を含めた音楽を、この時点でショスタコーヴィチは模索しているようです。

ショスタコーヴィチは、第12番(op133)と13番の四重奏曲(op138)の間にヴァイオリンとピアノのソナタ(op134)、交響曲第14番(op135)とコージンツェフの映画「リア王」の音楽(op137)をかいています。

そして13番の四重奏曲でヴィオラが始まり、演奏する旋律の最初の和音と最後の音は変ロ短調に基づく音で、ここでショスタコーヴィチは全音階と12音階の相互転換、調和という問題を完成させているのではないでしょうか。

13番のヴィオラが演奏する旋律の音列は12番でチェロが演奏する旋律に似て4つの楽器で持続されて演奏される音符の連続は、ぼんやりと迫りくる悲しみの足音のようです。このあたりは、「リア王」に用いた素材を補強しています。 (注10)

では、シェイクスピアの音のない音楽はどのように聞こえるのでしょうか。

ショスタコーヴィチは言います。

「シェイクスピアの悲劇は音楽に満ちあふれている。」

「戯曲を読みながら、その音楽に耳を傾けている」

「シェイクスピアはなんと天真爛漫であったことか。良心の呵責、罪の意識、その他。

激しい苦悩の数々。」

「子どもと話すとき言葉はまったく重要ではない。重要なのは言葉の背後にある共通の雰囲気、音楽である」 「純粋に音色を聞いているのである。シェイクスピアの場合もそうである。シェイクスピアを読む時、わたしはその流れにすっかり身をゆだねている。 (注11) 」と。

また、「…映画音楽を作ることに私は多大なエネルギーと時間を費やしてきた。30以上の映画に音楽を書いて、中にはかなり良いものもある。コージンツェフやアルンシュタムのような映画監督のおかげかもしれない。彼らは音楽の映画における役割を単なる随伴物ではなく、映画の核心と主題を明示する手段と考えていたから。」 (注12) とも語っています。

ではどのように表現したのでしょうか。

一例として、「シェイクスピア自身、音楽をたいへん愛していたようだ。「リア王」の一つの場面にわたしはいつでも感嘆する。それは病気のリア王が音楽で目を覚ます場面である。」と言っています。 (注13) これはリア王「第四幕 第七場 フランス軍の露営地の天幕。」だと思われます。 (注14)

―ベッドで眠るリア。静かな音楽の演奏。コーディリアとケントと医者が入場

医者: 近くへお寄りください。音楽をもう少し大きく。

コーディリア: おお、お父上様、回復を司る神が わたしの唇に薬を塗り、その接吻が姉たちが負わせたお父様の傷を 癒されんことを・・・・。

映画「リア王」では、野外に寝具にくるまれたリアが、コーディリアが介護するセリフはそのままで、foolが静かだが物悲しい旋律で縦笛をふきながら近づいてくる…。

映画リア王の音楽をハリウッド的なイメージソング、伴奏とか標題描写的音楽と思っていると"ぶつ切り効果音"のように感じるのかもしれません。ミケランジェロが大理石の塊を見るとその中の彫像が見えたように、ショスタコーヴィチにはシェイクスピアの悲劇を読んでいると、その中の「音楽」が聞こえたのでしょう。そのように聴くと、映画「リア王」の音楽はコンテックの流れの中で画面と名台詞と音楽がマッチして一貫して流れている音楽だと理解出来るのではないでしょうか。

3.音楽がシェイクスピア映画の核心と主題を明示する2つの方法

ニーノ・ロータは物語から湧いてくる音楽を形にし、ショスタコーヴィチが言葉の背後にある共通の雰囲気や音楽に楽器を足して、あたかもムソルグスキーのボリス・ゴドノフの管弦楽を編曲するように作曲したのでしょうか。

「およそ音楽は人の心から生まれるのである。人の心が動くのは、外界の物が動かすのであり、物に感じて人の心が動き、それが音声に現れるのである」といいます。 (注15)

これは物語の構造から来るのではないでしょうか。

「ロミオとジュリエット」は、若い2人は現実を見ています。そしてそれを超えようとする夢も。

有名なバルコニーのシーンのジュリエットのセリフ「ああ、ロミオ、ロミオ! なぜあなたは、ロミオなの…」に続くセリフ、

「わたくしにとって敵なのは、あなたの名前だけ。たとえモンタギュー家の人でいらっしゃらなくてもあなたはあなたのままよ、モンタギュー 。―それが、どうしたというの? 手でもなければ、足でもない、腕でもなければ、顔でもない、他のどんな部分でもないわ。ああ、何か他の名前をお付けになって。名前にどんな意味があるというの」 (注16)

この物語に真実を語る道化(fool)は登場せず、せいぜい卑猥で楽しい狂言回しのマキューシオが登場するだけです。

「リア王」では、王は幻想を見ていて、やがて自分を裏切った娘に言います。

「お前が我が子の姿で現れている様は海の怪物の姿よりも恐ろしい」と。 (注17)

誰に向かってしゃべっているのでしょう。

裸同然で荒野をさまようリア王は、地位や権力や富という虚仮(こけ)に覆われて、真実が見えなくなっています。一切を失って荒野をさまようことによって、リア王は初めて幻想が崩壊していることに気が付きます。

すなわち言葉の背後にある音楽は、現実が奏でる数えきれない数の声部のポリフォニーなのでしょう。

ゼフィレッリ監督の映画「ロミオとジュリエット」も、コージンツェフ監督の「リア王」もシェイクスピア戯曲の映画をしては頂点にあるように思います。

ニーノ・ロータ(1911年- 1979年)はイタリアの作曲家で、フェリーニの映画のほとんどと、150本以上の映画に音楽を付けています。ロータは、映画音楽は趣味にすぎないと言っていたそうですが、クラシック作曲家として音楽のアカデミックな教育を受け、メロディも魅力的、ハーモニーや対位法、管弦楽法 (オーケストレーション)も優れていると言われています。彼のピアノ協奏曲ハ長調は、"ショスタコーヴィチとプロコフィエフの回想"として作曲されたといいます。随所にショスタコーヴィチとプロコフィエフのピアノ曲の主題、旋律が出てくるのです。

- (注1):

- 原題『Romeo and Juliet』1968年製作・公開されたイギリスとイタリアの合作映画

この映画は最後の墓場のシーンとか原作に変更があるが、セリフのほとんどが原作のままである。 - (注2):

- 『ロミオとジュリエット』は、ギリシャ神話の『ピュラモスとティスベ』(『桑の木』)を元にしたウィリアム・シェイクスピアによる戯曲。概ね1595年前後と言われている。

- (注3):

- ニーノ・ロータ(Nino Rota、1911年- 1979年)は、イタリアの作曲家ロータ自身は、本業はあくまでクラシックの作曲であると言っていたよう。

「ロミオとジュリエット」は名曲だと思います。 - (注4):

- Theme music:「What Is A Youth」作曲:Nino Rota(ニーノ・ロータ) 歌:Glen Weston(グレン・ウェストン)

- (注5):

- シェイクスピア劇の劇中歌に、シェイクスピアの同時代や少し後のバロックの時代の作曲家が曲を付けた歌の数々がある。シェイクスピアの時代の劇場ではリュートの伴奏で歌われたという。

- (注6):

- ショスタコーヴィチの証言 改訂文庫本p.183

- (注7):

- ウイルソン Shostakovich Remembered(p.480~1)コージンツェフ全集から

- (注8):

- 弦楽四重奏曲第12番変ニ長調O p.133(1968)この変二長調の弦楽四重奏曲は、フラット記号が5つも付く調性

- (注9):

- ウイルソン p.500

- (注10):

- ステファン・ハリス(Stephen Harris)のWeb解説を要約

- (注11):

- 証言 改訂文庫本p.186~7

- (注12):

- ウイルソン p.482 リトヴィノーヴァの寄稿

- (注13):

- 証言 改訂文庫本 p.187

- (注14):

- Act 4 SCENE 7. A tent in the French camp. LEAR on a bed asleep,"

- (注15):

- 史記 楽書第二 ちくま学芸文庫

- (注16):

- 新潮文庫『ロミオとジュリエット』中野好夫訳

- (注17):

- 「 More hideous when thou show'st thee in a child Than the sea-monster!」 ikawa-law.com/column/index.html

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/24.html

▲△▽▼

▲△▽▼

石川清隆コラム

俗物根性(Пошлость)と芸術に対する「冷笑」

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/27.html

1.注解のほうが交響曲そのものよりも重要だと考えている人々 (注1)

(注1):「ショスタコーヴィチの証言」 邦訳初版p.282

最近話題の佐村河内という被爆2世で聴覚障害がある人物の作とされていた曲には、実はゴースト・ライターがいたという。

何曲か聞いたことがあるが「広島」と題された曲はマーラーの交響曲第2番第5楽章をベースにした習作的作品かと思っていた。「佐村河内の作品」群は、新垣という人の作品だという。音楽まがいの「音楽」というのは数あるが、これらの作品群は音楽的に優れたものと思う。なんでこのように作者をたがえて「お出まし」にならなければいけなかったのだろうか…。

世の中にはアイドル歌手やタレントが自伝や本を出すとき、ゴースト・ライターに書いてもらうことは良くあるといわれ、ゴースト・ライター「専門家」もいる。

今回のは、質的によいものであっても、被爆二世が作曲した「HIROSHIMA」とか「耳が聞こえないハンディを乗り越えて努力の末に作品を完成させた」、東日本大震災をテーマにした「レクイエム」とかいうふれこみで売ろうとしたのだろう。

音楽作品の内容、完成度でなく、何か話題性、逸話を造り上げて、良い物でも、まがい物でも「売らんかな」の音楽業界の商業主義的体質、話題性を『付加価値』とする芸術とその鑑賞者に対する「冷笑的」な傾向が見え隠れします。

作曲家ショスタコーヴィチが「生活の為なのだとそっと言われるところに、すべての悲劇が発生する。」として知人から聞いた面白い話を紹介している。

「それこそドストエフスキーの小説に出てくるような素晴らしい光景であった。二人の「共作者」が便所で落ち会う。一人は相手に金をつかませ、もう一人は相手に高潔さを主題としたいつもの歌を手渡す。そして陰謀を隠すために、便器に勢いよく水を流す。このように崇高で詩的な状況のもとでいわば国民の道徳水準の向上を訴える価値のある新しい作品が生まれるのである。」

それを咎めると「わたしの相棒はきちんとかなりの金を支払ってくれている。ほかの人たちからの注文も受けなければならないのだ。だがそのおかげで生きてゆけるのだから、彼に感謝している。だからきみを中傷好きな人だと吹聴してやる。」 (注2)

(注2):「ショスタコーヴィチの証言」 邦訳初版p.253

と言われたそうです。

2.「革命」という"勇ましい"副題(交響曲第5番)

このショスタコーヴィチの作品で有名な交響曲第5番 (注3) がありますが、これに「革命」とかいう副題をレコード会社が勝手につけて売り出していたのは我が国だけ。

(注3):交響曲第5番 ニ短調 作品47は、ショスタコーヴィチの作品の中でも、特に著名なものの一つ、コーダの楽譜の指定テンポは4分音符=92なのにバーンスタインは4分音符=188~200ほどのスピードで演奏している。

この曲は、現在では、感情的な諸相がかなり複雑な内容を含んでいる曲であることは広く理解されていますが、初演当時「フィナーレでショスタコーヴィッチは新しい創造的手段を見つけ出し、音の壮大さ、雄大さを生み出している。満場が立ちあがる。満場は喜びと幸福感にとらわれる」 (注4) とか褒められて、社会主義リアリズムを代表する交響曲とされて世界中に喧伝されていました。

(注4):アレクセイ・ニコラエヴィッチ・トルストイ1883年- 1945年)など。有名なレフ・トルストイとは別人。この交響曲第5番は当時ソ連作家同盟議長アレクセイ・トルストイの論文(ショスタコーヴィチの第5交響曲、1937年、イズべスチァ紙)で絶賛されました。

この曲の最終部分、速度指定はかなりゆったりとしているのですが、アメリカの指揮者バーンスタインは1959年、ソ連に演奏旅行に行った時、この交響曲第5番の演奏で第4楽章のコーダのテンポ(開始部も早い)を倍以上の4分音符=200ほどの超快速で演奏しました。するとかなり軽い諧謔的なおちょくった演奏になるのですが、当時のソ連共産党関係者は、よく分からずにこれを明るい"勝利の凱歌"のように感じてひどく喜んでいたそうです。またバーンスタインが1979年に来日した時の演奏も第4楽章のコーダのテンポも同じくらい速く (注4) 、この曲LPレコードに「革命」とかいう副題が勝手につけられたのはこの前後でしょうか。

Shostakovich: Symphony No. 5 (Bernstein NYPO 1959)

Conductor: Leonard Bernstein

Orchestra: New York Philharmonic Orchestra

Date: 1959

Symphony No. 5 in D Minor, Op. 47

Leonard Bernstein

New York Philharmonic Orchestra

℗ 1959 Sony Music Entertainment

Shostakovich:symphony No,5:Bernstein/NYP '59:Original disc:High quality sound version

Shostakovich: Symphony No. 5

Leonard Bernstein

the New York Philharmonic

1979 live perfomance on Bunka Kainan, Tokyo, Japan.

当時、ショスタコーヴィチの曲のレコードを買う人の多くは、この曲の最後に「「勝利の行進」を聴くのだ」とか確信を持った人が多かったのかもしれません。このような人たちを満足させるために「革命」とかいう副題をレコードジャケットの帯に付けて売ろうとしたのだと思います。

まあ聞く方も、今ではどう聞いても軽薄で諧謔的な演奏に対し、「気迫溢れる、逞しく勇ましい「革命」を聴かせてくれた」とか「光り輝く圧倒的な勝利を告げるフィナーレまで熱く激しく聴かせてくれた」とか感激しちゃったり。 一部の音楽評論家などが、「うわっすべり的なから騒ぎ」とか書かないまでも速度指定の問題などを書くと、「これだけ演奏が燃えているのに、この批評からはこの凄い演奏に対する熱が感じられない!」とか非難される始末でした…。 (注5)

(注5):日本における西洋音楽受容に関する社会学的分析のための一試論

-- D.Shostakovichの場合--由谷 裕哉"例えば、『証言』以前の第5交響曲の解説で、典型的な一つに、「プラウダ」に批判(=教育?)されたことによってはじめて、ショスタコーヴィチは第5交響曲のような「真の名作」--この表現には、もちろん、人民大衆のための、という含意が含まれている--を作りえた、というレトリックによって、ショスタコーヴィチの創作環境を外的に制約(あるいは抑圧)した党による文化政策が、臆面もなく正統化されていた。

(注19)※ちなみに、この頃<1970年代初頭頃>の筆者は、時代的な潮流もあって、新左翼的な運動にある程度のシンパシーを抱いていたが、この議論だけは、その頃からとうてい納得出来ないものであった。

この(注19)はバーンスタイン指揮ニューヨークフィルハーモニックによる一度目のレコード(1959年録音)の日本版ライナーノーツ(CBSソニー)で、執筆者は門馬直美

どうしてこのような「冷笑的態度」で「革命」とかいう副題 (注6) をつけて付加価値を付けられるのでしょうか。

(注6):フェイ、邦訳「ある生涯」p.136

「彼は自らの交響曲第五番に'何ら副題をつけたり裏書きしたこともないし'出版された楽譜に副題が記されていたこともない」

「私の創造的回答」(掲載誌不祥)には'作曲家の署名付きで発表され「最終楽章で、最初の3楽章までの悲劇的なまでに緊張した瞬間を人生肯定的で楽観的な構想に溶かし込んでいます」と書かれたりしたが…。

亡命ロシア人の作家ウラジミール・ナボコフは「俗物は感動させること感動させられることを好み、その結果として欺瞞の世界、騙し合いの世界が彼によって彼の周囲に形成されるのである。」 (注7) という。

(注7):ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・ナボコフ(Владимир Владимирович Набоков Vladimir Vladimirovich Nabokov,(1899年- 1977年)は、帝政ロシアで生まれ、ケンブリッジ大学へ入学、ロシア革命のために帰国を断念フランスやドイツで亡命者として転々とした生活を送り、1940年にアメリカへ渡ります。アメリカではコーネル大学で教職に就き、ロシア文学を教えました。 『ロシア文学講義』"Lectures on Russian Literature" (1981年)

小笠原豊樹訳、TBSブリタニカ 1982年、「俗物と俗物根性」("Philistines and Philistinism"p.376)

ショスタコーヴィチは革命後、困窮して「食うためならどんないまわしい行為でも、わたしはしてみせる」と書いたチニャコフという詩人を例に挙げ、「重要なのは食べることであり生きている間はできるだけ甘い生活を送りたいというのである。これは冷笑的な心理と呼ぶだけでは不十分で刑事犯の心理である。わたしの周囲には無数のチニャコフたちがいた。才能のある者もいればさほど才能のない者もいたが。しかし彼らは協力して仕事に励んでいた。彼らはわが国の芸術を冷笑的なものに変えようと努めその仕事を上首尾に成しとげたのであった。」 (注8) と述べています。

(注8):「ショスタコーヴィチの証言」 邦訳初版p.257

チニャコフは、街に立ち「詩人」と書いたボール箱を首から胸に吊るし、通行人から金を恵んでもらいその金で、高級レストランで飲食し、翌日はまた街角に立っていたという。

3.ゴーゴリ『外套』、冷笑的なまなざしでない「不条理」なもの

「貧しい下級官吏がなんとか外套を新調する。外套は生涯の夢になる。ところが、その外套を最初に着た夜に、暗い街区で外套を剥ぎとられて、悲嘆のあまりに死んでしまう。

夜な夜な街区をうろつく外套を着た幽霊が出る。そして幽霊が高慢ちきな上司の外套を剥ぎとってしまう…。」

この作品を、ゴーゴリが単に精神異常をきたして「冷笑して」いるとか、いや、「虐げられる弱者との主題を設定し、ゴーゴリが読者に「人道的な同情を求めている」と読むべきとかいろいろな議論があります。

ナボコフは「ロシアには気取った俗物根性を指す特殊な名詞ポーシュロスチというのがある。屑であることが誰の目にも明らかな対象を指すだけではなく、むしろ偽りの重要性、偽りの美、偽りの知恵、偽りの魅力を指す。何かにポーシュロスチというのは、美学的判断であるばかりか、道徳的弾劾でもある。真なるもの、善なるものは、決してポーシュロスチにはなり得ない。ポーシュロスチは文明の虚飾を前提とするからである。」という (注9) 。

ナボコフはこの主人公の下級役人は「不条理」な現実の精神を体現している「亡霊」だと指摘し、「何かがひどく間違っていて、すべての人間は軽度の狂人であり、自分たちの目には非常に重要と見える仕事に従事している一方、不条理なほど論理的な一つの力が人間たちを空しい仕事に縛り付けている――これがこの物語の本当の"メッセージ"である」 (注10) と結論付けている。

このように『外套』の主題をとらえて、「身にそぐわない衣」といえば、ゴーゴリは、シェイクスピアの一節を読んでいたのかもしれませんね。王位を奪い暴君と化したマクベスに対し、シェイクスピアは貴族ケイスネスにこう語らしている。 「いまこそ彼はその王という称号がだぶだぶで身体(み)にそぐわくことを感じているのだ。あたかも巨人の衣を盗んだ侏儒(小人)のこそ泥のように…」 (注11)

(注11):マクベス 第5幕第2場 スコットランドの貴族ケイネスが暴君「マクベス」を指して言う言葉、(訳は拙訳)

4.ゴーゴリの『鼻』は?

では、『鼻』は…。

「正気の沙汰とは思えない奇妙きてれつな出来事、グロテスクな人物、爆発する哄笑、瑣末な細部への執拗なこだわりと幻想的ヴィジョンのごったまぜ」 (注12) という解釈もあるのはゴーゴリの『鼻』です。

(注12): 光文社新訳文庫: 解説

ナブコフは小説『鼻』について多くを語りませんが、「ゴーゴリにとってのローマは北国に拒まれた良好な健康状態を暫のあいだは保っていられた場所だった。イタリアの花々(それについて彼は言った「墓の上におのずと咲き出る花々をわたしは尊敬する」)は 一個の「鼻」に変身したいという激しい欲望で彼を満たした。目や腕や足など他のものは一切要らない。ただ一個の巨大な鼻「ありとあらゆる春の香りを吸いこめるような二つの手桶ほどの大きさの鼻孔をもつ」鼻になりたい。イタリアにいた間ゴーゴリは特に鼻意識が強かった。」 (注13) という。しかしそれ以前にロシアでゴーゴリの書いた『鼻』の不条理は怖いほどです。

ショスタコーヴィチは言う。

「『鼻』は滑稽ではなく恐ろしい物語である。」「鼻のイメージにもなんら滑稽なものはない。鼻がなければその人は人間ではないが鼻のほうはその人がいなくとも人間になれるし、権力者にもなれる。これはけっして誇張ではなくて歴史の証明する真実である。もしもゴーゴリが今日まで生き続けていたならそれ以上のものを目撃したことだろう。今日では、このような鼻が幽霊のように徘徊していて、たとえばわが国の共和国で起こっていることもその意味ではまったく滑稽ではないのである。」 (注14)

(注14):「ショスタコーヴィチの証言」 邦訳初版p.300

ショスタコーヴィチは、ゴーゴリのこの小説をヒントに弱冠20歳でオペラ『鼻』作品15を作曲しました。この作品は、このオペラの中で『鼻』が大衆に囲まれてボコボコにされるように批判され40年余、1974年までロシアでは上演されませんでした。

この作品への批判は、まさに"気取った下司"によるものです。

ナブコフはいう。

「俗物は順応主義者つまり自分の仲間に順応する人物であり、そのほかにもう一つの特徴をもつ。すなわち、ニセ理想主義者であり、ニセ慈善家であり、ニセ学者である。欺瞞は真の俗物の最も親しい友人なのだ。「美」「愛」「自然」「真実」といった偉大な言葉は気取った下司に用いられるときすべて仮面になり"囮おとり"になる。」 (注15)

(注15):「ショスタコーヴィチの証言」 邦訳初版p.257

どんな批判であったのか、は当時の批評家 (注16) の批評をそのまま引用したロシア・ソヴィエト音楽研究に従事した井上頼豊の『古典的名著』 (注17) があります。どんなことを言っているかというと…。

(注16):マルトゥィノフ「ショスタコーヴィチ・人と作品」 (注17):井上頼豊「ショスタコーヴィチ」1957年 音楽之友社p.30~

この研究者は、「彼は…歌劇『鼻』で形式主義的傾向の頂点に達した」と結論付け、「『鼻』の抽象的な奇抜さはソヴェトの音楽劇になんの足跡も残さなかった。同様の原理に基づいた他の諸作品も同時期にあらわれたが、ショスタコーヴィッチの歌劇のような自然主義の極端まではいっていなかった。」と評しています。"形式主義的傾向"か"自然主義の極端"とかどういう意味か未だに分かりません。書いているご本人もわかっていたのでしょうかね。

そして、「西欧音楽の革新の影響は…彼らは…知らず知らずのうちにロシア楽派の健康な基礎から次第に遠く迷い出て行った。」とプロレタリア音楽の理想を踏み外したんだそうですが、その理由として「新しい作品が現代音楽界を喜ばせたいという事実が、ショスタコーヴィッチの発展を形式主義の方向へ押しやったことは疑いない。」という。

そしてこの偉大な作品を「歌劇はエヌ・ゴーゴリの同名の名高い物語によっているが、そのユーモラスなリアリズムを失って小話の領分におちている。」とまで断言してしまうのです。

もう一つ面白いことは、井上頼豊はこの「ショスタコーヴィッチ」(1957年)でこの作品をこのように、ケチョンケチョンに批判しているのですが、この批評がこのオペラの録音を聴いたり、楽譜、台本を見て書かれた形跡が全くないのです。 楽譜がウイーンで出版されたのが1962年(戦前に海外での演奏の権利を譲渡していた)、ロジェストヴェンスキーがボリショイ劇場地下壕で筆耕本スコアを発見したのが1950年代終わり(ショスタコーヴィチの手元にはスコアは全くなかった)、1970年に演出家がボリショイ劇場で学生たちと試演したときは録音すらなかった…。井上頼豊センセは台本も楽譜も録音も聞かないで「形式主義!」とか書いていたようですね。

そしてその分析がまたブラックジョークのように面白いのです。

ア 台本について

「こんなきちがいじみた寄せ集めの台本が'作曲家に本当の劇的な基礎を与えないのは明らかであろう」と断じています。

「性格の異なった様々の作品を結びあわせることを原則とした台本の構成そのものにもあらわれていた。古典を"編集する"という破壊的な方法」で「台本の構成…そのものが形式主義的でテキストはゴーゴリのいろいろな物語から編集され 『鼻』の話の他に『昔気質の地主たち』『死せる魂』『狂人日記』『タラス・ブリーバ』および『結婚』の抜粋を含み、おまけにドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』からとったスメルシャコフの小歌まで入っている。古典文学のこのような扱い方は論外である。」そうです。

『オペラ鼻』のコワリョーフ(注;鼻のなくなる八等官)の下男の歌は、『カラマーゾフの兄弟』のスメルジャコフ(注:カラマーゾフ家の使用人(コック)。私生児で無神論者)の歌「不屈の強さで、・・・私は愛に至った。神は彼女と私を祝福している」から引用したもので原作にはない下男イワンがバラライカを持って歌うシーンのことですね。これをゴーゴリの作品の中にあるドストエフスキー的要素の抽出・演繹で素晴らしいと思うか、つぎはぎと思うかですが…。

イ 音楽については

井上は、「『鼻』を書いているとき、作曲者が歌劇の設計をまるで忘れていたことは明らかである」とし、「彼の注意は、明らかに新しいポリフォニー効果の追求に奪われていたのである。急速な歌と踊りの形は、もっぱら"仮面" だけで仕上げられ、どれもが誇張されて馬鹿らしいものになっている。」

「これは第一にアリアの配列で証明できる。ふつうの意味での旋律の原則はここにはない」「レシタティーフは、時には縮まってふつうの会話になっている。その上ショスタコーヴィッチのレシタティーフは奇妙な、言葉を摸した誇張した抑揚で書かれている。」

「声楽の配置(したがってまた全歌劇の様式)は故意の不自然さと露骨なおどけとがめだっている。」…とか。

ダニール・ジトミルスキーは「不条理な効果は登場人物のまさにイントネーションで表現されている。しかしながら、それらはゴーゴリの実際の音声の原型を風刺的に解釈したものではありません。」「それらはゴーゴリの小説に存在した主要な風刺を排除している。」という。

「ゴーゴリの皮肉を構成するものは、まさに異様な状況とこれに対する普通の対応を並置していることです。小説の語彙は、日常生活で使用される語彙に極めて近い。オペラの語彙については、それがほぼ完全にパロディです。このパロディは特徴として、ゴーゴリが使用したかなり正確な本来の標準(の語彙の意味)とのすべての関係を失うほどラジカルである。不条理な効果は登場人物のまさにイントネーションで表現されている。しかし、それらはゴーゴリの実際の音声の原型を風刺的に解釈したものではありません。多くの場合、これらは作曲家自身によって発明された音楽的「知的障害」だったのではなく、彼の思考の中で、最良の方法で、登場人物の不条理を表現することを意図したものだ。」

「音楽を通じて愚かさ、不条理と下品を表現しようとして、彼はパロディ化した元となる主要な情報源との接続を失うことなく、彼はこれらの心理的な形象の音楽的に同等な表現を発見した…。」 (注18)

(注18):ジトミルスキー「Shostakovich Reconsidered, ed. Ho&Feofanov1998」(p.438~439)

というが、こちらの方がゴーゴリの「小説」とオペラ「鼻」との関係を的確に分析しているように思います。

井上の評論は、まさにナブコフの言う「俗物性」そのものです。

「俗物根性は単にありふれた思想の寄せ集めというだけではなくていわゆるクリシェすなわち決り文句、色褪せたせた言葉による凡庸な表現を用いることも特徴の1つである。真の俗物はそのような瑣末な通念以外の何ものも所有しない」 (注19)

(注19):ナボコフ『ロシア文学講義』p.376

そして、「科学的社会主義的唯物論」と称する「疑似科学的全体主義的俗物論」から芸術とその鑑賞者を冷笑していたと思います。

https://kiyotaka-ishikawa-law.com/column/27.html

▲△▽▼

▲△▽▼

ショスタコーヴィチの証言 改版 (中公文庫 B 1-3 20世紀BIBLIO) – 2001/6/1

-

2025年1月30日に日本でレビュー済み

偽書という議論がなされていてしばらく読むのを控えていました。

人民の敵、反体制派である晩年のショスタコーヴィッチ自身の言葉が500ページ弱にわたってすべて書かれているとは思えない。章立てはほぼ意味がないほど政治、文学、演劇を含め無数の人物に関する話が飛び交い、政治批判についてはショスタコーヴィッチでなくても語れる内容も多い。おそらくショスタコーヴィッチの話をベースに同じく反体制の立場にある複数の人物、音楽界の関係者の言葉で内容を膨らませたほか、亡命を望んだヴォルコフ自身による多くの人物の背景説明、事実の追加記述が、私ショスタコーヴィッチという語り手の姿を借りて書かれているところが多いのだろうと推察する。最初に書かれているようにこの本はあくまでも他の人物について書かれた本であるから、似た立場のゴーストの語り手がいても不思議ではない。

しかしショスタコーヴィッチ自身の経歴、体験、同僚音楽家に対する特に批判的なスタンスは彼自身の言葉から発しているものと理解できる。例えば指揮者ムラヴィンスキーについて自分の音楽を理解していないと評価している。これは二人の政治的立場だけでなく作品に隠されたメッセージに気づいていない演奏で十分理解できる。ただロシア音楽、ムラヴィンスキーの演奏が大好きな人にとってはこう書かれたことは、偽書としてのこの本の成立を特に強調したくなるのだろう。第5交響曲、第7交響曲の最終楽章に歓喜はないという証言は真意をついている。第5はカルメンからの信じるなという宣言、第7はナチス侵攻以前の作曲でスターリンの恐怖政治とレクイエムである。

価値のない偽書と片付けるべきものではない。

つまり内容はどこまでもリアル。明らかにヴォルコフが複数人から取材して暴露したと思える箇所も多い。それはソ連という共産主義国の内情と実態を知られたくなければないほど、偽書と騒ぎ立てる声が一層大きくなる。

本人の言葉を膨らませたものであってもショスタコーヴィッチの音楽観、芸術観についての当時の背景への理解、数々の傑作への理解が一層深まるのに役立つ価値のある本であると指摘したい。

題するなら言ってはいけないショスタコーヴィッチと周辺の人々の証言となるのか。 -

2012年1月30日に日本でレビュー済み

何度よんでもとても参考になる本です。いま思うと本文の中に、発行当時誰もその存在を知らなかった、10年後の1989年に初めて初演された「反形式主義的ラヨーク」の関する記述があることです。英語版概説(日本未訳)には、それが、「スターリンと取り巻きを茶化した声楽曲で、公表も演奏もされたことがない」ことが明記されていました。まだまだ発見があると思われます。偽書とかいろいろ議論する人がいますが、こういった基本的な文献にあたるという点を忘れた議論が多いこと を注意すべきかもしれません。

たとえばこの本で「ユダヤ音楽の二層」「泣き笑い」というあたりにかかれていたことを「二重言語」と翻案したり、

交響曲第7番がダビデの詩編から発想されたという記述、弦楽四重奏曲第8番が「自伝的」でその引用は・・・この「ショスタコーヴィチの証言」に初出していたものです。

第7番の戦争の主題とレハールの関係も「証言」の編者のソロモン・ヴォルコフが79年の概説の注釈で述べていたところですね。。総じてこの、「証言」の結論見方に極めて近いないし事実上引用してる意見の元ネタがこの本であることをはっきりさせていないケースがかなりあるように思います。

しかも偽書論争で2004年に原稿のコピーを手に入れて、署名がコピペで・・とのべて偽書論争にとどめを刺したと一部に評価されているフェイは、この本が出された2005年に、この「ショスタコーヴィチの証言」が偽書かどうかわからんという前提の「ショスタコーヴィチ ある生涯、改定新版」の邦訳、英語版を出版しています。

-

2009年5月18日に日本でレビュー済み

いまやよく知られているように、曰く付きの1冊。嘘かほんまかしらんがやっぱり面白い。

マリア・ユーディナ、アンドレイ・タルコフスキー、ザミャーチン、ムラヴィンスキー、トスカニーニ等々の人物月旦が頗るつきの面白さ。

なるほど、これが偽造文書であって、歴史的証言としての価値がまるでないということであれば、それは悩ましくも厳然たる大問題である。

それにも拘らず、本書は読む価値があると評者は思う。ショスタコーヴィチの複雑怪奇なる精神とそれを形成した環境。さらに精妙複合した作品。トハチェフスキー、メイエルホリドといった悲劇の英雄達との絡みが、評者にはまるで山田風太郎の小説のような面白さで迫ってきて、開巻、書を措くに能わず!!!

この騙りは、確かに罪深いかもしれないが、影の本人が語ったショスタコとしての読み方もあり得るような気がしてならない。甘い?

頻出するチェーホフの物語を引き合いにして、己の人生の諸相を語る語り口も大変魅力的だ。 -

2013年10月13日に日本でレビュー済み

まあ確かに偽書だろう、とは思う。すでに指摘されて久しいが、例えば原稿に署名があったという各章のマクラを『ショスタコーヴィチ自伝 時代と自身を語る』(ラドガ出版所 1982年)と突き合せてみると、『自伝』に集められた諸々の公式発言とまるきり一致する部分が多すぎるほどに多く、これが一から十まで語り下ろしとはちょっと信じがたい。とは言え、ショスタコーヴィチもその辺はお上への目くらましと確信犯的に著者(?)ヴォルコフと示し合わせるところがあったのかもしれないし(万が一官憲に押さえられても冒頭だけ見せて凌ごうとか、そこ以外はフェイクの原稿を別に用意したとか)、『自伝』が『証言』批判のため当局の肝いりで後追い出版されたとは、『自伝』もその他の反証も、そして何よりそれらの根拠=一次資料からして国を挙げての偽造工作であるとの論も可能かも。わざわざあちらの図書館や文書庫で真贋を確かめる人もそういないだろうし(行ってみたら該当箇所だけ切り取られていた、とかだったらコワいですね)。そのうち、批判の先駆けとなった フェイ がソ連シンパのコミュニストだったと暴かれたりして…と、そこまで行くとスパイ小説の世界だが。誰か書きませんかね。

…などと色々あったりするわけだが(評者などよりはるかに詳しい方が多かろう)、本書を読み物、まさに小説として読むと無類の面白さなのは確か。飽くまでノンフィクション、の衣を取ったらソルジェニーツィンもかくやのノーベル文学賞級センセーショナリズム。ショスタコーヴィチの音楽にさほど興味のない評者でさえボロボロになるまで繰り返し読み耽って、本レビュー対象の改版は2冊目の購入となる。何より本書以降、真偽いずれの立場を取るにせよ、これ抜きにはショスタコーヴィチは演奏も鑑賞も出来なくなったと言っていいだろうし、録音や演奏会での大人気もまあ本書のおかげ(交響曲全曲録音だけで何種類あることやら)。とは言え、彼の音楽そのものでなくそれに付随するスキャンダルやメッセージ、イデオロギー等々の、言ってみればハナシのタネ的要素が人気の底の底にあるのも否めなくはなく、マーラーや、古くは「楽聖」ベートーヴェンなどもそうだけれども、そういう面白バナシのネタ元として聴かれるのって本人としてはどうなのだろうと(くどいが)さほどのショスタコ・ファンではない評者などは思ったりする。彼のある作品に確かに何らかのサインが認められるとして、それで一曲まるごと全部を解釈し説明するのは、あらゆる音楽をストーリーで読み解こうとした19世紀ロマン趣味への先祖返りなのでは、とか。

閑話休題。本書が偽書であるとして、では内容もヴォルコフの全き創作なのかというと、本書に出てくる数々の(慄然たる)エピソードの生々しさからすればそれもなさそうな。プロコフィエフやハチャトゥリアンなどに比べ、ショスタコーヴィチの音楽が(本書以前の早い時期からすでに)告発や反抗、皮肉や風刺を秘めたそれとして奏かれ、聴かれ続けてきたのもその証拠だろう。そのオフレコ発言(ヴォルコフへの直話かどうかはいざ知らず)のみならず、当時のソ連市民の間で囁かれたあれこれの秘話・悲話をまとめて、国民的作曲家を『白鯨』のイシュメイル的狂言回しに旧連邦の腐敗と恐怖を暴いたリアル『1984年』、一種の歴史小説として読むのがふさわしいのではないかと思う。ヴォルコフ氏も、もはや音楽史レベルの衝撃で世界を震撼、後世に永遠の刻印を留めたと言っていいのであるから、そろそろ舞台裏を明かしていいんじゃないですかね、『ヴォルコフの証言』として。

ただし、このヴォルコフの証言、ショスタコーヴィチの遺族は認めなかった(無論彼らもソ連体制下にあったわけだが)、またヴォルコフがこれをアメリカで発表したこともなんらかの政治的な意図があったと考えられる点などから、全てがショスタコーヴィチの発言であるということは断定できない。贋作であるという説もあり、論争になったが、現時点では「全てが正しい訳ではないが、嘘八百というわけでもない」というのが学界の見方だ。

そんなわけで、全てを鵜呑みにしないで読んでほしい本であるということは言える。むしろ、物語やシミュレーション、推理の本であると考えてもいいかもしれない。そう読んでいるうちはそれほど害はないだろう。実はなかなか読ませるというところが強みだったりする。

-

2005年8月6日に日本でレビュー済み

この本に関しては、既に語りつくされていると思います。そして、ヴォルコフによるというその「編集」自体が偽物、という説も、それなりにまかり通っているようです。ただし、ここに書いてあることは、はっきり言って旧ソ連の内幕そのものであることは、ヴォルコフが言う言わないにかかわらず、これまた既に良く知られていることです。これくらいのことは贋作だ何だ、以前の問題で、ソ連という国、あるいは「社会主義」「共産主義」などと称している国の内幕であることは、旧東ドイツの崩壊を目の当たりにし、崩壊直後に、「西ドイツ」の住人として、それまで外国人は立ち入れなかった地域をまざまざと見て廻った私にとって、はっきりと確認できたことでした。むしろ問題は、ナチスに対するトーマス・マンの立場に似ていて、あれだけ旧ソ連で、いわば「良い思いをした」はずのショスタコーヴィチに、こんなことを言う資格があるのか、ということでしょうね。この点については、批判されても仕方がないと思う人は多いと思いますが。いずれにしても、まずこの本を読んでみることです。読んでみて面白いことだけは確かです。 -

2005年8月1日に日本でレビュー済み

この本は、『ショスタコーヴィチの証言』などではない。この本は、この本の自称「編者」であるソロモン・ヴォルコフが創作した偽造文書としか、考え様の無い物である。その理由は、千葉潤氏の「作曲家・人と作品/ショスタコーヴィチ」(音楽之友社・2005年)の178ページから182ページを通読すれば、納得して頂ける筈であるが、要約すると、(1)この『証言』は、『証言』の「編者」であるソロモン・ヴォルコフが、ショスタコーヴィチを訪れ、ショスタコーヴィチが口述した内容を、ヴォルコフが書き起こした物とされて居る。しかし、イリーナ夫人に依れば、この『証言』の「編者」であるヴォルコフは、ショスタコーヴィチに2時間半ほどのインタビューを3回しただけで、それだけの時間に、これだけの分量の事を、ショスタコーヴィチが語れたとは、信じ難い。(2)『証言』のタイプ原稿にショスタコーヴィチが署名した部分は、すべて、1975年にショスタコーヴィチが亡くなる以前に、旧ソ連で既に出版されていた論文からの、文字どおりの(文章の構成や句読法を含めた)引用である事が証明されて居る。(3)『証言』のタイプ原稿のフォト・コピーには、ショスタコーヴィチの署名が入った別の原稿を、『証言』の原稿に切り貼りした跡さえ、ほの見えている。(4)こうした資料批判を行なったアメリカの音楽学者、ローレル・フェイからの公開質問に、ヴォルコフは、応えようとしなかった。等々。--これでも、この本は、ショスタコーヴィチの肉声なのだろうか?

(西岡昌紀・内科医)

-

M Carley2024年6月20日にアメリカ合衆国でレビュー済み

5つ星のうち4.0 ドミトリ・ショスタコーヴィチの生涯

この本はショスタコーヴィチの音楽キャリアを網羅しています。彼は他の作曲家や彼が長年にわたって出会った人々の話をたくさん語っています。彼はスターリンのことになっても何も隠さない。彼が長年耐えてきた恐怖は非常識だった。この本は、音楽のプロセスと創造について深く考察している。興味をそそられましたが、他の人は退屈だと感じるかもしれません。575ページと記載されているが、テキストは363ページで止まっている。

この回想録をめぐる論争については、その本を読み終えて初めて知った。虚偽の物語を読んで無駄にしていたかもしれない時間をいつも思い出すと、少し心が沈んだ。しかし、少し調べてみたところ、議論のどちらが正しいのかわかりません。ショスタコーヴィチの子供たちは一つのことを言い、妻は別のことを言う。結局、信じがたい本を読みました。ソロモン・ヴォルコフは実在の人物であり、ロシアのジャーナリストであり、音楽学者でもありました。どちらにしても、何が真実なのかはっきりとは言えないので、他の人にこの問題を議論させておきます。私はこの本が好きで、辛い時期のロシアでの音楽制作のプロセスや生活について多くのことを学びました(ホロドモールなどの検証可能な事実が載っています)。 -

-

-

-