https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14038024

777 音楽関係投稿集

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14037397

777 オーディオ関係投稿集

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14037403

▲△▽▼

▲△▽▼

オーディオは千差万別と言いましたが、大別すると、音色主義と音場主義の二つに分かれると思います。私は、音場主義になってきましたが、最初は音色主義でした。HiFiサウンドですね。クラシックファンで、それも良くコンサートホールに行かれる人以外は、ほとんど、音色主義と行ってもいいでしょう。大迫力で、低音から高音まで再生するのを生き甲斐にしています。ひずみの少ない音を求めて、オールホーン型にした時も、若い頃は全盛でした。低音ホーンや中音ホーンが家から突き出ていたものです。

それに比べると、昨今のマニアは、楽になったものです。大多数のオーディオファンは、依然として音色・音質ファンアのです。最近は、アナログレコードの復刻が多くなってきました。CDの音が面白くないから、アナログに戻る、アナログの方が音が絶対良いと言われる若い方も増えてきました。政治と同じでまた戦前への道をさかのぼっているような感じがするもします。レコードは、音場を聞いているのではありません。聞きやすく調整されたアナログサウンドがわかりやすく、再生してくれるのです。レコードには必要なRIAAのイコライザーも音色に貢献しています。何よりも、アナログの面白さ、または難しさは、その調整方法にあります。CDはほとんど触れませんから、アームの調整やカートリッジの交換等、楽しみが沢山あります。CDではインシュレーターを触るぐらいしか楽しみが無いのです。

もちろん、アナログレコードでも、リニアトラッキングのアームを使ったり昨今のトラッキングエラーの無いアームを使えば、左右のクロストークが少なくなり、今まで聞こえていなかった音場情報も拾えて新しい音の展開になります。しかし、我々のような、数十年もその進化の道とともに歩んできたものには、アナログレコードの枠の中だけではなく、クロストークも内周の音の劣化も無いテープの世界に行くのは必然です。そして、そのマスターテープの大容量を飲み込める情報量を持ったDSDへと移行している時代なのです。

オーディオが音楽を聴く手段ならば、それらの発展とともにメディアも進化して行くべきなのですが、そこには、古いものへの愛着と言う歴史を捨てられない、もったいない意識も当然生まれてきます。また遅れて生まれてきたという意識が常にどこかにあり、数十年目のプロ用の道具に憧れたりしている訳です。確かに昔のプロ用の道具は、精度や正確さと何よりも耐久性を求めて、膨大な時間と費用をかけて開発されています。そして、本質的なものを求めていますから、年月が経っても色あせないのです。映画館の装置を部屋の持ち込んだいる方も全国的には沢山おられます。そしてみないい音がしているのです。

しかし、都会の普通の部屋の大きさでは、それらは持ち込めません。普通の大きさとはどのくらいの事をさすのでしょう。私の考えでは六畳強から、十八畳ぐらいが最適だと思います。それより大きな部屋になりますと、やはり大型の装置が必要となります。体積ですから少しだけ大きくとも容積はがらりと変わります。アンプの出力やSPの効率を問われるのです。

音質派であれ、音場派であれ、部屋の三分の一ぐらいまでSPを出して設置できればどれほど音の追求が楽になるでしょう。普通の家庭内だと家族の反対があります。特に奥さんの追求が一番です。私のように家庭内別居?をできる年齢になれば、楽なのですが。昨今は自立する前に定年が来て、チャンスをつかみ損なう方もおられます。でも、オーディオがその方の本当の趣味ならば、一生の趣味ならば、究極は、やはり専用のオーディオルームを持つ事が一生の夢ですね!

Boys be ambitious!

それはさておき、クラシックファンの大多数を占める(筈?)の音場ファンの為にお話したいのですが、いろいろな常識を自ら覆さないと面白い世界には到達できないようです。今週末に京都人さんとご一緒に来られるkikiさんのブログを拝見していて驚くべき写真を見つけました。

よく見ると、ESL57が対向に置かれています。そして、この状態だと平面スピーカー特有のフラットな音場、というより音質主義用のSPから、三次元的な音場が出現すると書かれていました。今までやった事はなかったので想像もつきません。ESL57は茅野の家においてあります。昨日は、大阪にいましたが、夕方から意を決して、茅野まで戻ってきました。ようやく車が新しくなったので、ライトがとても明るく、夜走っても不安ではなくなりました。深夜つきました。今日はすごくいい天気です。北海道は冬になってきたそうなので、茅野も冬支度をし無くては、いつ氷点下に下がるやも知れません。二年前も油断していたら、突然寒波が来て、凍結して水道が破裂しました。

ぐっすり寝て、少し元気になったので早速実験してみました。これは新鮮な音です。角度によって全く音が変わります。音が至る所に広がり、部屋の右置くに行くと左側のヴァイオリンが反射して鳴っています。コンサートホールの様にホログラム的になるのです。平面スピーカーでこのような音が出るなんて、実験をした事が無くわかりませんでした。面白いですね〜。いろいろ角度を測ったり、部屋のどこに置くとどのようになるかを実験して行きました。三角関数表をインターネットで探し、角度と置き方を探って行きます。75度〜85度の範囲で変化させて見ました。これはと思ったところで、精密に音をあわせて行くと、SPが消えて行きます。

ホログラフィな音が出てきました。驚きです。周辺で再度調整して行きました。モノラルにして厳密にあわせます。部屋の三分の一が演奏会場に鳴りました。音が上に向いているのがコツのようです。音は、SPの回りに漂い始め、部屋の上方にあがって行きます。後ろへまわると、P席の上のような音です。

今週末、お会いしていろいろとお聞きするのがするのが楽しみです。

バイオリンの生を聴いたか、どうかで

その後のオーディオ人生が決定します。

耳の良い時にはバイオリンの生の高域が聴こえます、

25歳とか30歳過ぎにオーディオを始め、

その時から生の演奏を聴いても、バイオリンの高域が

聞こえません、

ですのでバイオリンの聴き方が分かりません。

私の友人にアンプを作る事が好きな人がいました、

音は聴きますが、アンプを作る事が趣味なので

音は普通に出れば、その後の音の向上は目指さないのが

常でした。

WE好きの人にも何人か会いました、

例外なく高域が落ちた音を好みました。

趣味ですので人それぞれの好みは有りますが

バイオリンの音が聴こえるか? どうかで

その後のオーディオ人生が変わります。

年を取る取ると、高域が聴こえ難くなります、

F特的に高域が下ると、位相が回転します、

耳の高域の感度が落ちても、その位相の回転は分かるみたいです、

その為、WEを好む人達は高域を聴くのではなく、

位相の回転に対して敏感に反応し、

高域の低下した、高音を好みます。

高域が出ているとバイオリンだけでなく、

サックス等も実在感が出て、

あたかも、そこにサックスが有る、

そこにサックスが見える様になります。

私はJAZZを良く聴きますが、

オーディオの調整の時はクラッシクオンリーです、

オーケストラの奥行き、広がり、前後位置が分かります、

装置が良くなれば、良くなるほど、クラシックがより、良く、鳴り始めます。

>部屋の三分の一ぐらいまでSPを出して設置できればどれほど音の追求が楽になるでしょう

おそらくこのお話しの標的のひとつは私なのだと思います(笑)。確かにマイオーディオルームというのはオーディオを趣味とする男にとってひとつの夢かもしれませんが、私は生活と音楽の調和みたいなことを大事にしたいのです。個人的にはDolonさんのオーディオがひとつの憧れですネ。大変なハイエンド機器を揃えられていますが、それが少しも違和感がなくリビング(+ダイニング・キッチン)のスペースに溶け込んでいてとてもスタイリッシュ。もちろんそのサウンドも素晴らしい。

女房とリビングの場所取りでいがみ合うのも、まあ、それもまた楽しいですよ(爆)。これが「生活」っていうものなんでしょうね(笑)。

音楽は生活の一部。コンサートに行くことも、家でくつろいでオーディオを聴くことも、それができなくなることは考えにくい。私にとってはライフラインみたいなものです。

今回、敢えて言ったのは、先日の横浜のMさんお宅までは行かなくとも、オーディオをされている、若い世代のかたに目標を持って貰いたいからです。若いと行っても40代後半から五十代の方々ですが。今日も、京都人さんともその話しになりました。クラシックを聞くなら、出来れば部屋は少しでも大きい方が良いし、また、小さくともSPを前に出せる方が良いという話しになりました。

KYLYNさんは、逆にとても制約の多いお部屋ですが工夫を重ねてあのように素晴らしいサウンドを実現されています。若い世代は部屋の条件に恵まれていない人が多いと思いますが、志しは大きさではなく、それを貫くことが大事だということのよきお手本ではないでしょうか。

前にもお話ししましたが、香港のAvalonのディーラーでは、1/3以上前に出していて、本当に驚きました。ただオーディオ専用室だったら、そういう実験も楽に出来ると言うことです。制約の中のオーディオだからこそ楽しいという意見もあります。しかし、私の意見はそれらの制約を外した方が、本質に迫るのに早いと思っています。『個人の意見ですよ」勿論!

いま、確認したら拙宅のスピーカーは後方の壁から1/6の位置にありました。

1/3だと室内での動線はすべてスピーカーの後ろを通ることになりますね。(笑)

1/6ごとに美音の山があるのかなあと、好意的に解釈しております。(爆)

左右はほぼ1/4でした。

実害はないので、ちょっと前に1/6ほど出してみましょう。

例の大きな書き物机との間は30センチほどになりますが。(とほほ)

せんだっての機内での過ごし方のうち、ノイズリダクション機能としたのは、もちろんノイズキャンセリング機能の間違いでした。すみません。ボケちゃいました。(涙)

機内は常時、列車通過中のガード下ほどの騒音ですから、ずっと晒されていると疲れますね。

S.Y

音楽はこういう部屋で聴きたい - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/07/03/213258

最高の音を出すオーディオ:スピーカー QUAD ESL63 + プリアンプ マランツ7C + EAR の真空管パワーアンプ - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/08/135141

原音を遥かに上回る霊妙な音を奏でるスピーカーは真空管アンプで鳴らした QUAD ESL63 だけ - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/08/153313

QUAD の静電型スピーカー _ 色気が全く無い大昔のモニタースピーカー ESL57 が耽美的な美音の ESL63 より評価が高いのは何故? - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/07/13/180358

『音場』がでないソースも沢山ありますから、SPのセッティングが合って「再生時に一番ロスの少ない音」と説明した方が解りやすいかも知れません。元の音が完全に再生されないから、微少な信号である音場の情報が欠落して、音場が再現出来無いのです。狭い部屋では、音の反射が大きくある程度以上の音量では音が飽和してしまいます。kikiさんは、部屋の中の音の行方を解析して、一番部屋の中で自然に音が減衰する点を探しておられました。

その結果、思いもしなかった角度でSPを置くと、部屋の影響を一番受けないことを発見しました。部屋のは、主にクラシックを聴かれるESL57とジャズを楽しまれるアンサンブル社のアニマータが置かれていました。BGM用には、Brilon1.0がテレビの横に置かれています。

部屋は、六畳強です。そこに永年使って来た様々なアンプ類も置かれています。部屋の長手方向の真ん中にテレビが置かれ、それを囲むようにESLが平行に対峙しています。

これが驚きですね。このお話を聴いて、茅野の家でもいろいろと向きを変えて実験しましたが、後方からでている逆相の音の処理はどうされているのだろうと思っていました。kikiさんお宅では、その後方の音を塞いで、前方だけに出しておられました。普通のSPと同じ感じですね。幾分、ESL57の自由度が無くなる気もしましたが、これはこれで追試験が必要でしょう。

メインのSPはアニマータだそうです。対向して、上を向いています。そうすると、どこで聴いてもぶれない音場が現れます。壁も無くなくなってきます。6畳間で充分という福音ですね。正面を向かないと不安でしょうが、実際の生の音を知っていれば、納得される音です。聴きながら、そわそわしました。家に帰って実験をしようと思ったからです。

行きは、一時間半でしたが、日曜日の午後はやはり混みます。最寄りのインターまで30分以上掛かり、心の中は焦りました。戻って来て、すぐにT4を持ち出し早速実験です。調整は微妙です。私は音場の音になれていましたから、すぐに出ましたが、なれないと少し手間取るかも知れませんね。勇気が要るでしょうが、でも、音場がでると6畳で充分だと言い切りましょう(爆)。

kikiさんが、来られた時驚かれたユニコーンで再生されている音場感と同じ音がしてきます。音場がでるとどのような SPを使っていても同じ音がします。元の音が同じだからでしょう。本当の意味のHiFi(ハイ・フィデリティー/高忠実度)ですね。どのようなSPでも同じ様に鳴るかは、追実験が必要ですが、これは面白いです。

GRFさま

ハハハ。なんか教科書に書かれている、やっちゃいけないことのてんこ盛りですね。(爆)

我が家のスピーカーのウーハーも半分は45度後ろ向きに出ているという変則的なものですね。

色々と面白いことになってきましたね。果敢な挑戦で常識を打破、でしょうか。

先日、サラウンドで上映されている映画を観ました。サントラの一部で手拍子が客席の真ん中から聞こえてきて困りました。

どうしても無粋なお客が曲に合わせて手拍子を打っているように聞こえるのです。

「やめろよ!」と声を出しそうになりました。

音場を知っている者の悲劇でしょうか。(笑)

S.Y

追伸。六月に訪れたニュージーランド南島、クライストチャーチとカイコウラで大地震。何度も通過した海際の道路が土砂崩れで埋まっていました。

宿泊していたホテルも被害を受けたかも。

14日は大地震の予想が出ています。

スーパームーンの仕業でしょうか、地球の裏側で影響が?

kiki氏のメインスピーカーはアマティ(これであればまた別の意味で楽しいですが)ではなく、アンサンブル社のアニマータです。ドイツグーリッヒ社製の独自のウーファユニットが特徴です。

kiki氏の真骨頂はこれを使用した時の音場の精度ですが、現状は片側のユニットの調子が悪く、同じものを調達準備中でしたが今回は間に合わなかったようです。

その後、ESL57の対向法をいろいろ実験しましたが、アニマーターのような小型のSPの方が向いていると思いました。

先日はお越しいただき、また素敵な記事をありがとうございます。

当日はあの後家族サービスで、昨夜は飲み会とバタバタしていて、

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

360deg放射でないSPは、パラメータが多く最良点を見つけるのが

困難な分、楽しめます^_^

ANIMATAのようなはらに突き刺さるドラムを再現しようとして、昨年に色々と施した結果ですが、この部屋では音場には影響ない様にしてあります。

写真を参考に、ESLを壁まで寄せてみました。かなり良い感じがしますが、40cmほど前に出していた時との違いが、わかるかというと、微妙です。実際、この辺が、私の耳の限界かもしれません。部屋が広くないので、平行法で、目前に壁があるのに比べると、圧迫感がないのは、良いです。

楽しみですね。

希望はSW部がコンパクトで1人でも持ち運び出来ると有難いのですが?

音質との兼ね合いですね。

ブログの記事と直接ご教示してもらった配置・角度、間隔はバッフル面対向で170cmでラフ実験をおこないましたが、驚くべき結果となりました。

手元にあったINAXのバブルボーイというチープでヤクザなスピーカーゆえ大して期待していなかったのですが、聴取範囲が広がり、リスニングポイントを左右極端に変えても定位がほとんど変わらず、スピーカーの存在が消えてしまうような錯覚に陥ります。

音質面は、低域は床直置きもあって10cmのフルレンジとは思えない量感があります。高域は実験に使用したSPはラウンドバッフルで指向性を広げているので低下はあまり感じませんが、通常のブックシェルフでは少し不足するかもしれません。

石川セリの歌う「死んだ男の残したもの」(武満徹)のクラーベス(拍子木)の音の定位が左奥にきっちりと決まり、右SPの横に行ってもほとんど動かないのには驚きました。

随分昔に長岡鉄男氏や江川三郎氏に触発されて、SPの対向配置も試みたことがあるのですが、当時のソースはアナログで収録技術や位相管理のせいか、フェイズシフトをかけたような浮遊感だけでただ面白いという印象しか持ちませんでした。今回の試みは画期的で大変興味深く、デジタル時代だからこそと痛感しました。

最近はPCオーディオでディスプレイ横に小SPを配置するニアフィールドモニターも多いようですが、気のせいかこの対抗配置に近くなっているようです。

引き続き取り組むことにします。発案者のkikiさんはじめ実験に参加されたみなさんと、この試みを紹介し意欲的に実験され、そのノウハウを惜しげもなく公開されているGRFさんに感謝いたします。ありがとうございました。

C

GRFさん いつも新しい情報ありがとうございます。

色々角度の調整をしましたが、家では、こんな感じでしょうか?

自分が今までの再生してきた音場とあまりにも違うので、驚きです。

部屋の壁がなくなり、とても気持ちの良く音楽が聴けます。

オペラのアリア集は、素晴らしいです。

色々なCDをもう一度聴きなおしていますが、抜けられなくなりそうです、、、(笑)

有難うございました。

M.A

皆さんにお願いした SPを対向に置く方法の追実験は、大成功のようです。私も、昨日の晩はいつものOさんに来ていただきT4での実験を聞いていただきました。音が出た瞬間、Oさんがのけぞりました。笑うしかないほどの音場ですから。我々は二人ともユニコーンを使っていますから、驚かないはずなのですが、高域のサービス範囲が違うことを除けば、低域の展開、拡がり、低域の拡大、ダイナミックレンジの大きな差、そして何よりも、SPが消えて音場が現れることに驚きました。

HD1に収録されているいろいろな分野の音楽を次々と掛けていくと、もう、これ一対で充分だと思いました。何よりも驚くのは、その最低域の再生です。もちろん、わずかでもこの優秀なウーファーは出していたのでしょうが、それが減衰することなく耳に届いているのです。

M.AさんのテストされたDYNAUDIOのConfidence 3は、そのスタンドが仰角を持っていますから、その傾向に有るのですが、写真の様に前の方に板をかませて仰角をあげています。

PC用のSPは、その多くが仰角を持っています。プロ用のケーブルを販売されているお店では、モニターSPを上に向けるスタンドも売っていますから、その世界ではある程度常識化しているのかも知れません。しかし、その仰角を付けることは普遍化していますが、対向してSPを並べるなど誰も考えつきませんでした。考えれば、パラゴンの375のドライバーが対向に置かれていますから、研究はされているのでしょう。

これは、一円もかかりません。ただ、置き方を変えて実験されればいいのです。小さいSPは床の反射を利用した低音増強が有効でしょうが、本格的に低域まででるSPは、上の写真の様にスタンドを使った方が、低域が自然です。是非、実験してみてください。

今朝は、ユニコーンを聞いて居ます。ユニコーンは簡単には手に入りませんが、この置き方は、どのSPでも実験が出来ます。もちろん、音の質はSPの性能に寄りますから、良い音がすることが大事ですが、音楽を聴く目的には、ほとんどのSPが充分に音楽を聴けると思います。

kikiさんに大感謝です。

夜になって、一念発起。GRFの部屋に持って来て鳴らしました。禁断の音ですね(笑)。

改めてGRFさんの発信力の強さを感じております。

ところで、さまざまなスピーカーで実験をしてきた経験からは、スピーカーによって合わせやすいものから非常にクリティカルなものまで様々のものがあるようです。

概して高域がホーンタイプなど指向性が狭いものは難しくなる傾向があります。

また、左右のスピーカーのユニット配置が対称でないものはあまり適しておりません。

これからこのセッティングに挑戦しようとされる皆様は、ある程度このセッティングで出てくる音像音場に慣れられた後で、細かな音像のフォーカスを合わせるように極微細な調整を進めていかれればまた新たな次元の音像音場が出現してきますので辛抱強く取り組んでいただきたいと思っております。

言葉での説明だけでは、説得力に欠けます。しかし、実際に聴いていただくだけでは、それも伝わらないものということに気付かされました。

京都人さんの言うように、GRFさんの発信力に脱帽と感謝です。

みんな良い音と音場を手にいれてしまうと、我々の存在価値が薄くなってしまいそうですが、これは奥が深く、そう簡単には先には進めないことも気づくことと思います。

以前、トールボーイ型のでトライしたときに、倒れそうな角度でようやく成り立つのもありました。

専用台を手放すというのも解です。ANIMATAもランドマークという専用台も、分解してベースのみを使っています。

少しですがやってみました。

狭小スペースゆえの周囲素材の癖や定在波による打ち消し合う帯域箇所などが薄れ、仰る通り低域が朗々と鳴る印象ですね。繋がりが良くダイレクト感も増すといいましょうか。まだピント調整にまでは至っておりませんが、そんな第一印象でした。

それもそうですが、こちらのConfidence3の画像を見てピンときて試しにスペシャル25を上下逆さにセッティングしたら、コンフィデンス5のようなサウンドになりました。

今回の進展は、まずGRFさんとの出会いとお互いの音を確認できたこと。そして、それをGRFさんから発信していただけたことですが、そこに至る出会いを実現させてくれた京都人さん、GRFさんからの強いオファーがあったからこそですね。

感謝!!

ああ、またしても皆さんが遠くにいってしまわれた。(とほほ)

我が家に新しく導入したスピーカーはトールボーイ型ですから、仰角を付けるのは難しい。(涙)

数ミリならばできますが、やはりちょっと危険でしょう。

秘蔵のB&W805を持ってきてもいいのですが、後ろが水滴状というのも安定が悪そうですね。スタンドを特注しようかしら。(笑)

平行法、交差法ときて、ついに対向法ですか!

GRFさん、中央高速を通られる折りは、ご一報ください。奇跡的な会合を期待しております。

S.Y

もしかしたら僕宛ですか?(笑)

拙宅のブロッドマン君は左右非対称で側面を共振板として利用する、という変則的なトールボーイ君なので、横にするのはどうかと・・・。(とほほ)

B&Wの805を横に寝かす、というのには、僕もすぐ気がつきました。

コルクの圧縮ブロック等をかませば、側面の曲線を利用して仰角を連続可変できるでしょう。(爆)

でも、格好悪いなあ。(涙)

取り付け金具で天井に固定できるスピーカーだったら、対向法、部屋の形状しだいで、天地をひっくり返して、天井に、というのはどうですか?

部屋を広く使えるでしょうし。

よくレコード屋(いまではCDショップ)などでいい音でBGMが流れているのは天井にスピーカーがあるからだということを耳にします。

もっとも微調整が難しくなるから不可でしょうが・・・。(爆)

S.Y

いつも楽しく拝見しています。

今までは平行法で楽しんでいましたが、この対向法は6畳の拙宅では新しい可能性を感じます。

まだ追い込み前ですが、現状はボーカルに対して、各楽器の定位がやや下に位置しています。角度が足りないようです。

ところで、20度上げると結構持ち上げることになるので適当な台を探しています。

GRF様の製作されるものが、こちらでも購入できると有難いのですが。

isoacosticsというメーカーのものが面白そうだったのですが、これでも最大6度の傾斜です。

http://www.electori.co.jp/isoacoustics/aperta.htm

すると、低域の伸びが今までより楽に伸びて、例えばストラヴィンスキーの春の祭典の大太鼓などの躍動感が出てきました。1mmの差なのですが・・・

今日の午後は、一昨日に引き継いでOさんに来ていただき、GRFの部屋での音の鳴りっぷりと、良い影響が出て素晴らしい音で鳴り始めたユニコーンを聞いて頂きました。プリアンプ以外は同じ構成ですから、言い訳は聞きません(爆)。彼も真剣に聴き込んでいました。後、10年経った頃、思い出に語ってもらえるほどの音がユニコーンからしています。このスピーカーを使っていて良かったと、二人で確認し合いました。

大切なのは向き合ったSPの間隔です。両方からの波がぴったり合うと、相乗作用で高さが増します。その感覚を大切にして左右の距離を積めていくと、エネルギー感が落ちずに音が楽に鳴り始めるのです。

一方、試してみるのは0円に触発されて、タンノイIIILZで試された方も居られます。奥行きがでて今までの横長が解消されたそうです。嬉しいです。

It's never too late !

新しい角を曲がった時の新しい風景、何時も未知のドアを開ける勇気を持ちたいですね。

音に過不足はなく、どなたが聴かれても素晴らしい音に感動していただきました。しかし、それがどうして主役のSPになれなかったというと、ひとえに音のサービス範囲の狭さにあります。左右のSPの中央で聴けば、全ての音が聞こえてきます。しかし、中央から一人分左右にずれると、その寄ったほうのSPだけがきこえてくるのです。ステレオを聴ける範囲が極端に少ないのです。それは同じSPをお使いのI.Kさんのお宅でもそうでした。

その為に、30畳にならんとする大空間を必要とします。その空間に音が消えていく様は、例えようにありません。しかし、その音を享受できるのは、中央に座られた一人だけなのです。原因は、三つのSPが左右に展開している配置にあります。これが、上下に配置されていれば、左右のサービス範囲は相当拡大されたと思うのですが、61センチの大ウーファーの為のおおきなキャビネットの幅に対応できたかの問題もあります。

Hartleyの真価を出すには、横に6メートル以上の幅を要します。初めて聴いた時の是枝さんの試聴室も広い空間を目一杯使われていました。GRFもあるので、どうしても縦長で使わざるを得ないHartleyを寝かしておくのはもったいないので、大阪に持って来たのですが、六畳の和室とリヴィングを繋いだ14畳の空間を確保するのが精一杯でした。隣の八畳・六畳と押し入れを全部リニューアルして大きな部屋にすれば、32畳の大空間になるのですが、将来を考えるとそうも行きません。

この配置ですと、横幅が二間ですからやはり間隔が狭くなります。音がこもり、東京でなっていたときのような開放的な音が出ませんでした。使用しているSD05も初期の100Wヴァージョンなので、豪快さはあるのですが、緻密さには50Wクロックアップ版には負けるので、それもならしてみたのですが、やはり部屋の影響からは逃れられませんでした。後面は、吸音材を介して開放なので、後ろのスペースも重要です。聴くときは、重いSPを前に出して聴いていたのですが、それでも音の開放感が無く、音が鳴ればいいと言う段階で自分を納得させていました。

350枚分のCDが収納されているハードディスクをSSDに換装したHD-1を持って行ったのですが、仕事にかまけて箱からも出していない状態が二回程続いていました。是枝さんの真空管アンプを持って来ないとダメかとも悩んでいたのです。その場合は、プリアンプも必要ですから大掛かりの物になってしまいます。HDプレーヤーとプリメインアンプであるSD05だけというこれ以上シンプルな構成にはならない組み合わせで聴いているからこそ、意味があるのですが・・・・

先日、kikiさんから向かい合わせの手法を教わってから、T4でいろいろ実験を重ねました。友人にもすすめて追実験をしていただきました。その中で、タンノイのIIILZで上手くいったとの報告があり、ホーン型のIIILZでもその効果が出るのなら、マルチSPだけどHartleyでも上手く行くのではと思いました。

茅野の家の修繕に立ち会い、冬じまいを終えてから大阪まで走りました。途中、自動運転のありがたさを実感して、大阪に着いたのは、10時近くでした。早速、重いSPを動かして、対向法に向き合わせました。大きなSPが向かい合わせに置かれるとお相撲さんの蹲踞に入る前ににらみ合う仕切みたいです。少し仰け反っているから琴奨菊みたいですね(笑)。迫力が有ります。とりあえず、前に出してみました。

夜遅いので、小さな音で微調整です。こんなにおおきなSPなのに、1mm違うとまったく違う音になるのがビックリです。 特に手前に開く開口は少しの違いにより大きく音場が異なります。厳密に合わせるのは明日の朝にしてとりあえず聴いてみました。

いいですね〜!横置きにしていた時のすがすがしい音が戻って来ました。アンプが替わったようです。気がつくと12時を回っています。低い音の入った音楽は出せないのですが、こんな時に、フローティング盤は効きますね。マンションでは必需品でしょう。俄然やる気になってきました。微調整を繰り返し満足行く音がではじめたのは、午前二時を回った頃でした。小さな音しか出せませんので、とても繊細な調整になりました。

明くる朝、5時間ほどの睡眠(爆睡)で目が醒めました。早速、コーヒーを入れて、コンビニのおにぎりを囓り、三角関数の計算サイトから、厳密に算出してその寸法に合わせます。この開口度が音場の出方を左右します。ただ、簡単に向かい合わせにすればいいという物ではありません。最低域の音場を再現するとリアリティが増します。違いは、下の写真ぐらいな物ですが。

この差で、音場の位置、深さ、高さが変わります。コンサートホールの大空間が出現しました。どこで聴いても同じ音です。Hartleyの繊細さを残して、音場が出現したのです。近く聴いても離れても変わらないのは、音場が出現しているからでしょう。

今日ははじめて兵庫県立文化センターに行きます。東京では手に入らなかったヤンソンスのマーラーの第九番です。楽しみですね。その予習をし始めました。演奏スタイルは違いますが、クレンペラー・フィルハーモニアの録音です。40年前の演奏が昨日録音されたように聞こえます。まったく旧さは感じませんね。クレンペラーの演奏は、通常よりゆっくりしていますが、その分細部が解り、音楽は大河のように悠揚として流れていきます。フィルハーモニアの金管群と打楽器はマーラーの音楽には欠かせません。そのティンパニーの動きが見えるようです。二楽章など見事な物です。今日のバイエルンにも期待しましょう。

Hartley で可能ということは、拙宅のブロッグマンでも可能ということでしょうか?

最近、スピーカーが前に出たい、対向したいと訴えているようです。(爆)

現在、交差法で僕なりには良い結果が出ていると思っています。(自己満足?)

美音です。しかし、リスニング・ポジションが動くと音像も動きますね。つまり“真の音場”ではないということでしょう。

交差法の現状をGRFさんに確認していただいたあとで対向法に挑戦と思ったのですが・・・。

まあ、交差法はいつでも再現できると思うので、やっちまいましょうかね。(笑)

ところで、Hartley も仰角をとっているのですね。

ブロッドマンの場合、トールボーイなので、不安定になるでしょう。

KiKiさんからは横に寝かせれば、というご指示をいただいているのですが・・、格好悪いですよね。

S.Y

追伸。本日、中央高速は積雪です。もしもご利用のような場合はくれぐれも、お気をつけて。

VAでは上手くいっているようですから、お宅のSPでも対向法は有効なのではないでしょうか?難しくはないので、まずは腕試しに試されたら如何でしょうか?

金曜日は、さすがに強行軍の疲れが出てきました。夕方、約束してあった京都のKさんが来られました。東京にはいつも出張で来られているのですが、なかなか日程が合わず、Kさんが上京される日は、ちょうど私は出張している日で、随分とお待たせしていたのです。正直、夕方はだいぶ疲れが出ていましたので、今日は早めに終わるつもりでした。明日は、また出かけなくてはならないからです。ちょうど、GRFの部屋の方では、T4で対向させる実験をしていましたので、そちらから聞いていただく事にしました。私も月曜日の夜に実験してから聞いていませんので、位置が動いているかもしれないと、少し懸念していましたが、問題は無いようです。

SPを向かい合わせにする音の一番に驚きは、どのようなソースをかけても、活き活きとした音でなるのです。特に低音が豊かになり、通常小型のSPでは聞き難い音が楽々と出てくるのです。向こう側の80+TW3を開発していなかったら、これで充分だという音が出ています。和室でならしたときは、ユニコーンと同じ音でしたが、大きな部屋では、TW3と同じ傾向の音になっているのです。それが不思議です。Kさんも笑っていました。これは大変な事です。和室と音が違うのは、やはりパワーアンプ以前の入力の質の差が表れているのでしょう。emmと工藤さんプリが効いているのです。

沈み込むような深い低音がホールに浸透していく様などは、目の前の13センチのSPが鳴っているとは到底思えません。これで、台を併用すればバランスが少し変わって音が抜けてくるかも知れませんね。

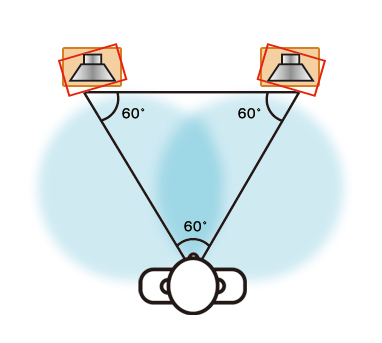

しばらく聴いていただいて、接続を変えて80+TW3の音に変えました。無論、高域の抜けやホールに浸透していく細かい残響成分が聞こえてくるから差はあるのですが、T4だけでも充分以上音楽は楽しめます。いままで、平行法や、交差法でも鳴らしてきましたが、音場の再現を重視すれば、この向かい合わせる設置が一番自然な音でしょう。その音場中心の音に慣れるかどうかが、分かれ目ですね。音の正確さは平行法からでてくる音が一番正確です。残響感も自然ですから。30度などのSPが内向きに正対する方法では、後方の音場の中央が薄くなります。ほとんどの配置がこの様に置かれているから、5.1チャンネルという方向に行きがちなのでしょう。

しかし、360度方向に拡がり、前後の音場がしっかりとでるTroubadourの音を聴くと、正面しか音を出していない通常のSPの音では、片手落ちの感が出て来ます。それが向かい合わせるやり方だと相当緩和されるのです。

そこまで聴いていただいているときに、大山さんが寄ってくれました。T4の台を持って来てくれたのです。昔、那須の試聴室用に開発したのを探し出してくれたのです。早速、SPを移動して和室にセットしました。仰角が少し無くなりますが、それは後から考慮することにしてとりあえず音出し。やはり、床から離れたぶんだけ低音の増強は収まり音は自然になりました。詳細な実験は、翌日に回して、三人でしばらく音を聴いてから、食事に出かけました。外はやはり寒く、オーディオのシーズンが到来したようです。

GRFさん

土日と東京で仕事をして、日曜日夜に京都に戻りました。

金曜日はお仕事でお忙しいなか、平日の夕刻にもかかわらずご対応いただきありがとうございました。楽しい + すごい体験のひとときでした。

前回の訪問は2013年6月だったのですでに3年も経っていたのですね。今年春に新しいスピーカが完成したということをお聞きして、訪問したいとスケジュールを調整していたのですがなかなかタイミングが合わず、ようやく今回聴かせていただくことができました。

GRFの部屋に通していただきましたが、お仕事の対応中ということで、とりあえずひとりでCDを聴きました。Troubadour80とクリア塗装のTW3は、壁からかなり離れた位置にセッティングされていました。ブログでは3Dサウンドと称されていますが、左右、奥行き方向に広がる立体的な音場としっかりとした低音が再現されています。

これが完成形なのかと感心していましたが、目の前のスピーカケーブルの接続をよく見ると、接続されているのはその手前に横向けに置かれた小型のT4です。13cmウーファからこんな低音は出ないだろうと近づいて確認すると鳴っているのはやはりT4でした。これが最近話題になっている方法なのかとさらに驚きました。確かにその効果を感じます。そして十分な低音は、床に近く板の間の反射というのが効果を上げているということでした。

その後GRFさんが部屋に戻られて、今度はいよいよ配線を変えて本命のTroubadour80 + TW3を聴きました。ここでさらなる音の広がりと実在感に驚かされた次第です。この部屋での完成形といわれる理由が理解できました。すばらしいのひとことです。

これは「オーディオ」ではなく、「バーチャルコンサートホール」と呼ぶべきではないかと思いました。この「バーチャル」は「仮想」ではなく「実質的な」という意味です。

撮影させてもらおうとコンデジを持って行ったのに、聴くことに熱中して1枚も撮影しないうちに、途中で来られた大山さんと共にイタリアンのお店に移動してしまいました。

自宅に戻ってとりあえずスピーカを対向に設置してみましたが、向きを変えただけではダメで、やはりこれからセッティングに悩まないといけないようです。しかし、年末には引っ越す予定なのでオーディオも一旦撤収することになります。ここ5年で4回目の引越しですが、つぎはしばらく落ち着くと思うので、年が明けてから新しい部屋で頑張ります !!

まあ、主はでんと構えて知らんぷりでしょうが(爆)

この対向方には興味津々ですね。 近日中に拙宅のGRFで試してみようと思っています。 流石にGRFで対向方を試す人はいないと思いますので、、、 大化けするかも? 結果はご報告します。

T4がそこまで迫ってきたのですね、セッティングの威力は、SPの本当の実力を発揮できることです。

私がいろいろなスピーカーで対向セッティングをやってきた経験からはTannoyのスピーカーは高域での指向性が鋭いため調整は非常にクリティカルでESLに次ぐ最難関の1つになると思います。私がSuper Red Monitorで取り組んだ時は相当苦労しました。

単に今までに経験したことのないような部屋の壁を突き抜けて音が深々と展開するとか部屋一杯に響きが充満するというだけなら適当に対向させればそのような音は出てくると思いますが、細かく聴いていくとピアノ伴奏のバイオリンソナタなどではほんの少しの角度のズレで楽器のクリアなタッチがぼやけてしまいます。クリアな音像と自然な音場とをいかに両立させるかというのが課題となるでしょう。

それに目標とする音のイメージを持たないで始めても、いったりきたりしてなかなか収束しないという例をたくさん見てきていますので、いきなりGRFで取り組むよりは最初は収束しやすい高域指向性がブロードなソフトドームトゥイーターつきの小型スピーカーで実験を行って音のイメージをつかんでもらう方が結局の所は早回りになると思います。

対向法と呼ぶのは、平行法とか交差法とか呼ぶのと同じで、簡単に配置を解らせるためです。ステレオ写真を見るときの目の動きを参考にネーミングしました。対向法は各々のスピーカーが向き合っているように見えるからです、けっして対抗しているわけではありません。私自身は、360度放射型のSPを常用して音場を出しているので、対向法にこだわっているわけではないのですが、今までの常識にとらわれない配置から、思いもしなかった音が出ているのが面白いのです。

ただ、いろいろやってくると、音場が出るのとは別な意味で、低域の拡大?増強が出来て、スタジオ録音でもオーディオ的な面白さも出てくる、配置だと思っています。kikiさんが言われる厳密な意味でのセッティングでなくとも、楽しめるからです。その意味では、このような向かい合わせる方法全般を対向型というのが、解りやすいと思って使い始めました。

今回のT4での実験は、いろいろな意味でいままでの常識の範囲外の音がして、戸惑いながらも大変興味津々な音でした。特に、ポピュラー音楽の録音では、聞きやすさと迫力有る音は、直接音を聴かれているJazzファンの人にこそ聴いていただきたいと思いました。オーディオファンばかりではなく、音楽ファンの方々の反響も大きく、私のブログのアクセス数が、通常の倍以上にも跳ね上がり、その反響の大きさにも驚かされました。出てくる音は、求める音に依っても異なりますので、各自一様ではありませんが、狭い部屋でも悠々と聴けるのは、大変なメリットだと思います。

さて、ユニコーンに戻した後は、以前よりも低域の拡がりと深まりが増したように感じます。最低域の出方が、違ってきたように思うのです。それはT4の音の経験がそのような音を出させているのでしょうが、数値的にはほとんど何も変わっていないのに不思議な現象です。ユニコーンに戻して、差を感じるのは、高域の伸びと、狭い部屋でも広がって行く、DDDユニットの高域の良さです。

今週は、Oさんのところへ里帰りしていたDAコンバーターも戻ってくるし、より実験は深まるでしょう。今は、ハードディスクプレーヤーのHD1のアナログ出力を聴いています。DAコンバーターを通じた音から比べると音はソフトフォーカスですが、まとまった音がしているので、とても聴きやすい音になります。大音量でならさなければ、このましいバランスですね。

昨日、ちょいと時間があったので、ブロッドマンをご対面させました。(笑)

この置きかただと、だいぶ手前に出せますね。それも良い結果に結びつくのでは、と思いました。

交差法もまだ習得していないのに、B&Wの平行法から交差法、そしてブロッドマンの導入から仰天のご対面セッティング(爆)にいたるまで、わずか半年ばかりでしょうか。

GRFさんの速度にはかないませんが、僕なりに全力疾走しております。(笑)

さてスピーカーを向かい合わせた音ですが、基本的には平行法と交差法のいいとこ取り、という感じですね。

確かにリスニングポジションが広くなることも確認できました。

しかし、平行法も交差法もまだまだ免許皆伝とはいかない未熟者ですから、コンマ数ミリ、いや数ミクロンの調整にまではいたっていません。(涙)

暮れから正月にかけて少しずつ動かしてみます。

また、たぶんオーディオ・ラックも窓際に移動することになります。これでかねてからの宿願だった開かずの引き出しの中身を出し入れできるようになります。(爆)

S.Y

追伸。ところで向かい合わせたスピーカーの仰角は必須でしょうか?

おっしゃる通り、ウーファーは対向型になっています。

したがって平行法だとウーファーは対向法、スピーカーを対向法にするとウーファーは平行法になります。(漠)

ウーファーは側面の左右に設置されているので、一応は360度方向に、ということになります。

このあたりに、どこにどう置いても、そこそこはいい音がする、という秘密がありそうなのですが・・・。

年末はお忙しいと思いますが、ぜひいらっしゃってください。

S.Y

という事で、表題の通り対向法です。訳はこれで良いかな?(汗)

どちらかというと音場寄りの者?として、ちょっと衝撃です。過去最高に気持ちイイです(≧∇≦)o

平行法であれだけシビアな調整で苦労したのに、いとも簡単に(ポン置きではダメですが)音場が出現しました。

どこで聴いても定位はしっかりしてます。

そして一番大きな変化はうるさくないんです。

部屋の影響(定在波、周波数特性等)が減っているのが実感できます。

正面奥に展開していたステージがもう少し奥に。

でも遠い感じも中央が薄くなった感じもありません。

出るべきところは出てきます。

結果ヴォリュームを少し上げる(上げられる)事になり、更に気持ち良く・・・

そして何よりこの包まれ感(* ̄∇ ̄*)

もういいや、これで。

仕事もプライベートも超忙しいので当分(ずっとかも)このままで。

仰角を付ける付けないでは広がり方も混濁感の払拭も部屋の影響の軽減の意味でも全然違います。

前方のスパイクを緩めて前を持ち上げることもできますが、高くなり不安定で嫌なので、後方スパイクに山本音響工芸のラック用スパイクをあてがいました。

M10並目ネジのスパイクってなかなか無いんです(>_<)

スピーカーはオーディオの顔、という人がいるのはわかりますが、これだけ気持ち良くなるならアタシはどーでもいいです。

興味ある方は是非!実験の価値ありです。

好みじゃなくても実験してこういう世界もある、と認識していただくだけでオーディオって楽しい、音楽って楽しいと思う人が増えればとても嬉しいですね。

デーンちゃん

本当に気持ちイイです。

ついついヴォリューム上げてしまいます。

あちらのレスにも書きましたが、外に漏れる音が穏やかになってるのは、やはり音のバランスが良くなってるからなんでしょうね。

クラッシック~メタルまで何でも聴くアタシには、こちらの対向法が性に合ってる気がします。

オーディオやってきて良かったです(笑)

スーパーツィーターの向きですか、なるほど。

仰角付けているので工夫が必要ですね。

それともコーナーの照明の上とか、別の場所に置いても変化があるのか・・・

なかなか時間取れませんがそのうち実験してみます。

対向法との比較で、今の三次元サウンドが理解できました。ありがとうございます。

11月からの一連のお話を読みながら、ステレオサウンド81、85、87あたりのSDS(sound dimension system)、SSS(spacial sound system)を思い出し、再読してみました。

フロントサブスピーカーで初期反射、リヤサブスピーカーで高次反射を加える方法です。

当時はデジタルディレイをかけています。

菅野さんは、これらを整理したイリュージョンの創成と表現されています。

当時の記事に当てはめると、今のGRFさんの三次元サウンドは、フロントサブスピーカーによって、初期反射を付け加えるシステムだと考えます。奥行き、広がり、スケール感、明瞭度が上がる。ただし、人為的なディレイでなく、部屋とスピーカーの位置によるディレイの利用。

私は音に包まれる感じが欲しいので、リアサブスピーカーを加えて試みています。

対向法での音場では、音が前からしか聞こえない、のが不満でした。ライブの拍手でも。

そこで、フロントはアポジーの対向法、リアにシロクマのSuperpodを加え、プアマンズSSSを試みています。

私のアポジーは幸いCaliperなので、移動は可能です。

まだ1ヶ月の経過ですが、

響きに包まれる幸福感を感じます。体感という意味です。体全体でも、音を感じています。

音像が立体的、厚みがあり、大きくなり、楽器がよりはっきり見える感じです。

生々しい、瑞々しい、輝きがあります。

シロクマはフルレンジの小さいスピーカーですが、それでもフロントの低音に余裕とスケール感を感じます。

ライブの拍手では、空間を周りに感じ、一瞬、その場にいる錯覚を感じます。

リアレベルは拍手で調節しています。リタ=シュトライヒのモノラルも。

リアレベルを上げると、全体の音量が上がるからだと思いますが、フロントの音量をあまり必要としない気がします。

私の部屋の写真でもお解りのように、前のSPはほぼ部屋の中央まで来ています。その周りで、生々しい拍手が広がり、奥行きを持ったステージがほぼ実演と同じ感覚で、出現します。

そのような音がでてから、対向法の配置は大型スクリーン以外には行わなくなりました。ただ、kikiさんの家の対向法は、音は部屋全体でなっていました。やはり、実験を突き詰めていかないと再現は難しいです。ただ、あの音の再現には、あまり大きな部屋では、音が届かず、吸音が多い部屋でも難しいと思います。

誤解の無いように言いますが、私自身はその音に包まれるという感覚を求めているのでは無く、広い会場で、その音がコンサートホールの全方向に広がっていく様が好きなのです。ルツェルンのホールでブルックナーの金管が、四階席の後方に消えていく様が理想ですね。改装された池袋の芸術劇場ではすこしその雰囲気が出てきました。サロネン・フィルハーモニアは凄かったです。

ちなみに、私にとって、サントリーホールは、容積が小さく音が飽和して窮屈です。また東京文化会館は、二次元のステレオみたく音が一面的に聞こえます。

▲△▽▼

ご存知の通り、大阪においてある Hartley Concertmasterは62センチのウーファーを使っている大型SPです。その割には、最小限の大きさしかなく大型SPですが、普通の部屋でも十分真価を発揮します。総じて小型スピーカーが多い日本の家庭環境では、ついぞ聞いたことのないような充実した低音を味わえるのです。それは8本物コントラバスを使ったクラシックの大オーケストラでも、ベース一本でもしっかりとしたベースの音が基本になっているジャズのトリオやカルテットでも、低音楽器のあるなしが音楽に及ぼす影響を聞くことができます。また、中音域の充実は、歌手の声を際立てて、一流歌手であれば、その声の素晴らしさに感動するでしょう。

と夢想するほど、堂々とした音楽を聴かせてくれるハートレーの演奏は、音楽ファンにとって至福の時をいつでも気軽に与えてくれますね。

私は平行法のESLの音の低音に大満足しています。DDDユニットのような全方位型は、対向法でもあり、平行法でもあり、交差法でもあるのです。そこが音場が楽に出る理由でしょうね。

小型SPの床直置きとか、ミリ単位の調整とかまるでデタラメを吹聴するオーディオ社会悪みたいなもの。よく知ってる人だけどあの人の言ってることやあのブログはまるで信頼性がないよ。

517名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/18(金) 06:08:10.87ID:93UYphDM

因みに、ホールトーンを聴きたいならGRFの部屋の平行法ではなく QUAD ESL63 の様にアルミ網の開口部に工夫した方がいい。

ESL63はロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現する様に作ってあるんだよ。

ESL63proはモニタースピーカだから残響ゼロにしている。

ESL63は振動膜を保護するアルミ網の開口部を工夫して、そこから前後左右上下に音を拡散させているんだ。

そしてその拡散した音波が吸収率が小さい煉瓦や木の壁・床・天井にぶつかって反射して、ロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現する様に設計しているんだよ。

一方、ESL63pro はモニタースピーカとして使うので、振動膜を保護する網をアルミから頑丈な鉄製に代え、開口部もバカでかくして、低音を出る様にしたけどホールトーンは再現できなくなってしまった。

518名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/18(金) 06:10:41.91ID:93UYphDM>>621>>627>>631

一方、こっちが GRFの部屋が推奨する平行法

セッティングについて GRFのある部屋

http://tannoy.exblog.jp/20012832/

部屋との相関関係 GRFのある部屋

http://tannoy.exblog.jp/11308411/

http://tannoy.exblog.jp/11369651/

http://tannoy.exblog.jp/11376702/

http://tannoy.exblog.jp/11395554/

http://tannoy.exblog.jp/11400690/

平行法の音場の出方 GRFのある部屋

http://tannoy.exblog.jp/23954940/

音のバランス GRFのある部屋

http://tannoy.exblog.jp/24493704/

ホログラフの音を求めて GRFのある部屋

http://tannoy.exblog.jp/24600639/

http://tannoy.exblog.jp/24601679/

http://tannoy.exblog.jp/24604716/

http://tannoy.exblog.jp/24610980/

http://tannoy.exblog.jp/24614836/

http://tannoy.exblog.jp/24615616/

http://tannoy.exblog.jp/24621404/

http://tannoy.exblog.jp/24627930/

>>491 に書かれている様に平行法では へんてこな音響になってしまいます。

519名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/18(金) 06:17:38.79ID:93UYphDM

デッカ・デコラやワーフェデール 後方開放・無指向性フロア型スピーカー SFB/3、ジョ-ダンワッツ ステオロ-ラ

は複数個のスピーカーユニットを上手く配列してホールトーンを出している。

三極管シングルアンプもホールトーンが出る。

結局、ホールトーンを出したかったらそういうスピーカーやアンプを選ぶしかないんだ。

GRFの部屋が推奨する平行法では音色も中性的になるし、音に力が無くなってしまう。

520名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/18(金) 06:29:39.48ID:93UYphDM

因みに、モノラル時代のスピーカーは指向性が広いので、

ステレオのように正面で聴くのではなく、部屋の響きを織り交ぜて斜め横から聴くのが本来の姿。

オートグラフ, GRF やハーツーフィールド、QUAD ESL57 の様なモノラール時代のスピーカーは部屋の隅に置いて

斜めから残響音こみで聴いていた。

こういうスピーカーを GRFの部屋 みたいに

2台組み合わせて平行法でステレオにして聴くと音が濁ってしまうのです。

GRFの部屋 はそういう基本が理解できていないから へんてこなホールトーンになってしまうのです。

621名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/20(日) 09:26:15.05ID:AKnfAKrj

>>584 に書かれている様に、ソースを CDにする段階でソースに部分的に入っている残響音・ホールトーンをどう組み込むかで音が全く違ってしまいます。

>>441

>主人がいないオーディオルームで主人以外が鳴らす音楽で装置を評価できると思う神経が分らない。

>オーディオを舐めているとしか思えない。

>オーディオは誰が操作しても同じ音で鳴ると思っているならド素人。

>長い間かけてチューニングされてきた装置はそれに向いたソース、音量、聴取位置などが決まって来る。

>自分は他人のオーディオルームにお邪魔するときは自分でソースを持って行ったりしない。

>その人が良い音で鳴ると思う、その人が好きなソースを鳴らしてもらう。音量も含めて全てお任せする。

これを読むと >>518 のGRFの部屋とかいう頭が逝かれている文系アホ・オーディオマニアの事を思い出してしまうんだ。

GRFの部屋では平行法とかスピーカーの位置は mm単位で調整しないといけない、とか言ってるけど、それはあくまでも

ソースに既に部分的に入っている残響成分を強調して取り出すのが目的だ。

GRFの部屋では平行法とかスピーカーの位置は mm単位で調整しないといけない、とか言ってるけど、それはあくまでも

ソースに既に部分的に入っている残響成分を強調して取り出すのが目的だ。

GRFの部屋の鈴木・北川は録音に既に含まれている残響音をすべて再生しようとして

部屋の床・壁・天井を反射率が高い素材にし、スピーカーは平行に配置

再生するソースも残響やホールトーンが沢山入っているものだけを厳選している。

つまり、最初から残響音が入っていないソースは絶対に聴かないんだ。

そうすると毎日いい音だと聴いている音楽はすべて二流・三流演奏家のうまく残響が入ったソースだけになる。

622名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/20(日) 09:26:24.79ID:AKnfAKrj

しかし、録音マイクで取る音はホールの特等席で聴く音とは全く違うし、音響操作されているから

録音に既に入っている残響やホールトーンを忠実に再生してもホールの特等席で聴く音にはならない。

それでGRFの部屋の鈴木・北川はソースまで特殊なものを選んでホールの特等席で聴く音に近付けようと無意味な努力を続けている。

更にGRFの部屋では 3000万円もかけて 共鳴音を強調する様に 床、壁をがっちりした材質にしている。

しかし、SP録音を蓄音機で再生する時は、サウンドボックスからの振動音を長い木製ホーンに通して弦楽器の様に共鳴させてホールトーンを人工的に加えている。

LP録音やデジタル録音でも、ホールトーンを聴きたければ QUAD ESL63, デッカ・デコラやワーフェデール 後方開放・無指向性フロア型スピーカー SFB/3、ジョ-ダンワッツ ステオロ-ラ

みたいに、エンクロージャの共鳴音を利用してホールトーンを人工的に加えるのが正しい。

高級出力トランスを使った三極管シングルアンプも高調波歪の形だけど綺麗なホールトーンが出る。

ソースに最初から入っているホールトーンも人工的な音響操作の結果たまたま入ったものだから

大して変わらない。

音楽家とオーディオマニアは音楽の聴き方が違うか?

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1009.html

音楽家は高級なオーディオ機器は持っていない

音楽家の最大の関心事は楽器の音色であり、音場感やコンサートホールの音の再現には全く関心が無い

アホの考えを変えようとしたり、反論したり、話し合おうとしたりするのはすべて無意味で無駄

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/805.html

パラノイアの世界

http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/420.html

発達障害者の体験する世界

http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/422.html

発達障害・自閉症スペクトラム障害

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16869740

健司が斬る!【深掘り事件考察】 - YouTube

発達障害者が起こした事件

https://www.youtube.com/@bless-channel/videos

鈴木と北川の二人組 その2 2015/08/17

噂によりますと、鈴木は62歳、北川は69歳、この二人がひとつのハンドル名『GRFのある部屋』を共用している、というのです。

それでもって互いが自分の主張を補強している、と。

勿論、鈴木(62歳)は「大学紛争世代」ではない、

「アンチ丸山」レスは北川(69歳)が執筆。

日頃のおとなしめの投稿は鈴木(62歳)が執筆。編集部もこれを分かってて放置か?

あれだけ丸山さんのワーグナー賛歌を「貴族趣味」とけなしながら、自分は2週間のドイツ音楽旅行、これって矛盾するが、二人いれば、もう一人は矛盾しない。

「『GRFのある部屋』」というのは、二人以外にも複数の関係者全員で堅守する、いわばブランド(Brand)。

http://27415664.at.webry.info/201508/article_7.html

木と北川の二人組 その3 2015/08/20

あの北川、言葉巧みですから・・・。

私も1年前に伺っているのですが、

3階建ての自社ビルの中に2部屋あり、6畳間のユニコーン(CDオンリー)、後ろの部屋は30畳強はある部屋にあのGRFがコーナー(アナログオンリー)にT-4(平行法、CDオンリー)はリスポジソファから先1m強先に置いてあるその他いくつかのその昔のSP連が複数あります。

その30畳強の部屋、Phile-web コミュニティとか伺った時には出ませんが、なんと3千万かけて改造してるとのことです

(これは仲のいい、ジャズ好きの方がこの前教えてくれました)。

たしかに床は頑丈で壁も違う、天井も・・・

そういうことを言わないで、いい音でしょうを連発は、それこそ「きもい」です。

いい音どころか居心地は悪いです。北川の性格でしょう、これは。

音は出て「なんぼ」の世界ですが、このユニコーンは解像度が良過ぎて、すべての楽器が鮮明という異次元の音でもあるのです。

あの独特の無指向性のフルレンジのSPからと巧みなバックロード構造からの奏でる音と量感音域は確かにいいのですが問題は駆動する是枝パワーとサウンドパーツ社のプリがあまりにもきれいすぎて「潔癖症」の音質と重箱を突くようでなんでも、聞こえない音まで出てくる始末。

それがいいだなんて、ちょいおかしい。

美しい奏でる音なら許せるのですがきれいではだめなんです。

それとリスポジがキッチン用の椅子であることでやや見下ろす感じです(ユニコーンが低いせいもあり)。

コンサートでいう中二階から観た聴いた感じでしょうか・・・それも有りでいいのですが、問題は音源が上に伸びない、つまり途中で音が沈むという感じです。

奥行きも壁べったりのため(6畳間を横長に)奥行きが寸詰まりです。

そのためガラスのよくある家庭のやや大きい「水槽の中での演奏を」聴いている感じです。

悪く言えば箱庭。

それに輪をかけるのが、どのCDでも同じ音質、これはいただけない、最悪!

そして、ジャズは掛けてくれない、こちら持参のCD(クラ)も掛けてくれない、

つまり悪いとこは聴かれたくないということであり、これは他の人でもそれは同じことを聞いております。

T4、GRFも有りますが、欠点を観られたくない聴かれたくないという、ほんと演技がうまい雲助ですネ!

このような音を初めて聞く人は、言葉巧みな戦術に入り込む恐ろしさです。

ユニコーンSPはとてもいいSPなんですが、やはり駆動側の問題が多分にあるのは聴いていても大いに感じます。

それに気が付かない北川は、やはり「お山の大将」が抜けきらないのでしょう。

30畳強のタンノイ部屋、GRFは、一言でいえば、もう古い音源の鳴り方は否めません。

コーナー置きはその昔のヴアイタボックス(クリプッシュホーン)と同じですが、GRFのほうが音の古さ(古典)がありもうお役御免でしょうか。

ソースはアナログオンリーでありカスタムメイドの超高級アンプ(球)でしょうか。

彼の鳴らし方は、奏者の解釈ではなくそれこそ「蜃気楼」そのものです。

いい悪いは別にしてもリスポジからの距離6m強はあるでしょうか、

そこのオケは蜃気楼のように並びますが、ハイライトはそこまでです。

楽器類の音色、艶、音楽の力強さ等は感じ取れません・・・

そうモノクロ。

こみあげてくるオケの音圧に空気感がないので、ただ「蜃気楼」が平然と並んでいる。

やはりホールの雰囲気を取りあえず、といった感じです。

音楽を聴く、これもありですが、どちらかというと雰囲気感と各演奏楽団のくせ(性格といいましょうか)を楽しんでいるようですネ。よく会話に出てきますから・・・オケの当てっこが好きなようです。

LP扱うのもクリーニング液には2万円(5cc)もする液体を針の掃除に毎回使い、針圧も0.1刻みのセッテイングには呆れるばかりです。こういう人もいることは、それも趣味と割り切ればですが、毎回能書きがうるさいのです。つまり自慢なんでしょう。

T4の平行法、これは Phile-webコミュニティ(彼のブログでも)では結構影響受けた人が多いのも事実ですが、次第に「それはないだろう」が分かってきた人も出てきてます。

つまり、リスポジやや先に置くか、壁手前に置くかの選択肢があるのですが、彼はリスポジやや先(1m)で行っているのですが、これが飛んでもない悪であるのです。

ゲストからのCDを掛けさせないこと、彼の選択CDのみ、つまりいいとこCDのソフトしか掛けない。

これには裏があり、つまりT4の後ろは6mあまりの空間があり、ここに音の像(蜃気楼)が浮かび上がるのですが、それはそれでいいのです。

しかし問題は、そのソースはすべて音場性のあるソフトでないと後方に集まらないのです。

これが普通の録音・・・手前SPから出る音源(一部の楽器等)と奥の空間に集まる音源とでは、その距離に「間」(間が抜けた空間)が空いてまとまった音楽が構成されないのです。

例えばジャズで見れば、手前の右SPではベースが鳴り(それもあの小さい口径からですから箱全体ではないのです)、奥ではドラムが鳴るとすると、ベースとドラムの距離(数メートル)が途方もなく間があるというこの違和感が発生するというものです。

このことは北川は絶対に言わないのと、言えば T4=平行法同時売り込みにも影響が出るということが分かっているからです。

また壁にやや近い置き方(平行法)でも、同じような傾向はありますが、これなどは奥行き感が薄れ定位も良くは無いのです。

これはあの鈴木邸がそうです。

リスポジでは定位が定まらなく、音の像も小さく聴けたものではない。

いいとこは奥の隅(L型部屋の構造?)

ここは、一応ホール感(S席でも壁よりの後方)がそれなりに味わえる、という鈴木の求める音であると思います。

しかしT4の口径(14cm?)と箱の限界(奥行き稼いでいますが)があるので、量感音域等の消えるのが早いのもこの影響でしょうか。ソースはCDメインですがやはり、どのソースも同じ音質には参ります。

どちらかというと無色透明ですネー。

「静」だとか「ラダーケーブル」を使い盛んにクリアー感を目指しているようで。

でもそれらに色艶、音源の太さ感が出てくればまだ聴きやすくなるのですが。

本人はあれだけコンサートに通っているのに、再生音は正反対の音質。よくわかりません。

平行法もいいけど、もう少し内ぶりであれば濃厚な音源が出てくると思われるのですが、そこは ホール感=雰囲気 を優先する、兄貴分の北川がそうはさせないのだと思います。

いろいろありますね、この世界は。

http://27415664.at.webry.info/201508/article_15.html

鈴木と北川の二人組 その4 2015/08/22

Phile-webコミュニティでの二人組の「釣果」について、次のような追加情報が入ってきました。

その第1号が「椀方」さん(その前には、ユニコーンのSPのみを納入して既存SPとの複合型を試みるも失敗)。これは「椀方」さんが Phile-web コミュニティ記事にしていました。

Phile-web コミュニティで、私が知っている限り「犠牲」になった人と、危うくセーフの人は数知れずです。

北川は基本的には、犠牲者のお宅に鈴木と伺うというやり方で、決してひとりでは行かないです。必ず鈴木が行った後に二人で行くのが今までのパターン。

犠牲者側が北川を呼ぶにあたってもその前に鈴木が来てますので安心感があるというわけです。主導は北川です。鈴木も共犯です。

少なくとも私が知っているかぎりで表沙汰になった人たちは次の通りです。

犠牲者の中でも本信者になってしまったのは、「椀方」さん。

「横浜の vafan」さんは今は危ういですが現行のSPでどれだけ我慢できるかです。

「にら」さんは資金がないということで、今は静かにしてますが、しばらく様子見でしょうか。

「クー△△△」さんには私が注意喚起したので来なくなったとか。

「akahanamizuki」さんも危うかったけど、彼の読みで距離を取るようになった(裏メールでの平行法の押しつけがしつこいようなことあり)。

「Loge」さん。これが問題です。長野の個人ガレージメーカーで修理等の工房。すでに相互訪問してますね。

「RICHEBOURG」さん。北川は鈴木と押しかけて平行法を押し付け、DACの中古を60万で売りつけ。音がおかしいので聴きに来てと誘いがあり、私が伺って聴いた音は、「なんじゃこの音は」でしたネ。

簡単に言いますと、たしかに平行法。しかしどう見てもぼけた「蜃気楼」というか音像がぼやけてしまっている。ピアノ・コンチェルトのピアノが後方ティンパニーの位置から鳴る、こんなの信じられんです。また、後日、置いて行ったというDACもメーカー名は「知り合い先の」ということで、「RICHEBOURG」も「???」。

そのDACも人工的な音、もしくは半導体の基板の音、現状のラックスCDPのほうが好いのです。後にDACも返却へ、平行法はその日のうちにやや内ぶりに修正、これで音が活きてきたのです。

私の見るところ第一次面接試験で落ちた候補者(というか正確には犠牲者にならずに済んだ人)は、最近では、「genmi」さん、「K&K」さんといったところでしょうか。

ごく最近では「バック△△△」さんに早速手を出しているようで、ご注意、ご注意。

北川がクセモノである所以は、オフ会(お宅訪問)をしても必ず同行の鈴木に日記を書かせ、本人はその日記にレスを入れ、そこで褒めあげて周りの人達(日記の記事をみている人)を誘い込むというパターンです。

一方、鈴木のオフ会記事での批評はすべて甘くなり、以前と比べて変化が起きているようです。焦りでしょうか。たとえば、直近の二つの例をあげます。これらのお宅の訪問のあと、鈴木は実際には次のような感想を私にもらしているのです。

※ ※

(ひとつは、「genmi」さん。)

石井式をモデルにした6畳の部屋ですが壁が厚く(20㎝以上?)実質5畳ぐらいです。

天井高が3mあるのが唯一の救いでしょうか?

ここはオーディオ以前の音で音楽表現は無理です。

この人はすべて、某Dショップ/H店長の言いなりのようです(から入り込みは難しいかも)。

高音域にメリハリがあるが、中身は薄い。

一見いいように聞こえますが、高音域はブリキ板というかステンレス板の音で、そこに低音域が乗ってこないので、「きれいそうな音」、わかりやすく言えば無機質の硬い音です。

たとえBGMであってもこんなものは聞けないです。評価など、本当はできないです。

頭が痛くなるキンキン音。ラジカセを大きくしたコンポとでも申しましょうか。

折角行ったので仕方なく、私は1㎜単位でスピーカー位置を調整して(遊んで)やりました。

この人はそれをみて感心しきりでした。実情を知らない素人はこれで簡単に引っかかります。ちょろいもんです。

※ ※

(もうひとつは、「K&K」さん。)

ここは二度目の訪問でした。

オーディオ部屋の横にグランドピアノ(STEINWAY)が置いてあります。

奥さんがピアノを弾くと言っても単に「ピアノが弾ける」程度でへたくそです。

自分の家でほんもののピアノの音を聴いているのにもかかわらず、ご本人はその音の深さというものがいまだに分かっていないんです。

システムから出てくるピアノの音はおもちゃの音です。

しかも定位が悪いので鍵盤の位置が床上30㎝のところにあります。

サラウンド再生ですので、後方からも音楽が鳴るのには本当に参ります。

それにセンター・ウーファ(サーロジック製)が左SPの横にあり、低音域が左からのみ出る不自然さ、それもボワーン、ボワーンですよ。

▲△▽▼

ベルウッド邸の音

https://www.youtube.com/watch?v=BEDlaMjbaiU

ベルウッド邸 正面のスピーカー配置。

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141117/37282_201411171821363876_1.jpg

ベルウッド邸 リスニングポイントから見た左上方の吹き抜け

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20141117/37282_201411171821363876_2.jpg

因みに、上記の『鈴木と北川の二人組』を書いたのは『かもん!』さんと『EVA』さん

情報元は『ステラ』さん、らしいですね

『鈴木と北川の二人組』の真偽については

【老害】Phile-webを見守るスレ【オカルト】©2ch.net

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/436.html#c259

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/net/1437054439/

【鈴木】Phile-webを見守るスレ 9【政権】 ©2ch.net

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/436.html#c257

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/net/1442938235/

因みに鈴木亮さんは東大出の有名な大秀才だそうです。

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/06/24/031706

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/07/13/180358

▲△▽▼

映画館用 PAスピーカーと家庭用大型スピーカーの違い

映画館用 PAスピーカー

ウェスタン・エレクトリック WE555、WE594A

ロンドン・ウエスターン 5010型システム

ヴァイタヴォックス BASS BIN

アルテック、A7、A5

クラングフィルムとシーメンス オイロダイン

生まれはPAだが、ホームユース品として販売されたスピーカーシステム

米国

JBL ハーツフィールド、パラゴン

エレクトロヴォイス パトリシアン

英国

タンノイ オートグラフ

ヴァイタヴォックス CN-191 Corner Horn

ウェスタン・エレクトリック伝説 _ オーディオのパラレルワールド - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/07/05/235502

ジェームス・B・ランシング(James Bullough Lansing、1902〜1949) が設計したスピーカー

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1103.html

アルテックの世界

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1070.html

絶対に買ってはいけない アルテック VOICE OF THE THEATER A5・A7

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1071.html

史上最高のモニタースピーカー アルテック 612A(銀箱)

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1072.html

JBL ハーツフィールド レプリカ

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1095.html

JBL パラゴン レプリカ

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1094.html

ロンドン・ウエスタンの世界 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/07/12/172254

タンノイで まともな音が出るのはモニターシルバーを入れた小型システムだけ

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1085.html

頭が逝かれた信者が多いダメスピーカー タンノイ オートグラフ

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1107.html

本当のブリティッシュ・サウンドはタンノイではなくヴァイタボックス

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/710.html

クラングフィルム

http://www.asyura2.com/21/reki7/msg/612.html

シーメンス

http://www.asyura2.com/21/reki7/msg/613.html

テレフンケン

http://www.asyura2.com/21/reki7/msg/616.html

ドイツ製ヴィンテージ・オーディオ販売 クラング・クンスト KLANG-KUNST

http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/479.html

超高性能で激安なシーメンス・コアキシャルスピーカーが音楽ファンに全然人気が無い理由

http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/310.html

シーメンス・コアキシャルスピーカー _ 超高性能で激安なんだけど使いこなせるかな?

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/943.html

銚子の散歩道

2010年12月23日 オーディオ統一理論

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51746384.html

2010年12月26日 オーディオ統一理論 2

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51747336.html

2010年12月28日 オーディオ統一理論 3

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51748004.html

2010年12月30日 オーディオ統一理論 4

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51748645.html

2010年12月31日 オーディオ統一理論 5

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51748646.html

さてヴィンテージオーディオ機器の世界で、賢明なる御者に操られた三頭の馬が、実際にどの様に働いているのかを書いていくのですが。 それでは、これらの機器の動作のメカニズムはどうなっているのでしょう。 それは、これまでのオーディオ常識では想像もつかない突拍子もないことかもしれません。 なぜなら、それは相互核反応と同じだと、わたしは確信しているからです。 個々の機器は小さな原子核反応炉のようなものであり、それが相互に結びつくと、大きな反応体として動作していると想像してみてください。 私自身の体験からいって、反応炉どうしが反応し合わなければ、いかに大型フロアスピーカーでも、ラジカセ並みの音しか出ません。 デッカアーク型スピーカーを例に挙げてみましょう。 キャビネットに組み込まれているグッドマン社製20cmフルレンジユニットのマグネットは、500円硬貨より少し大きい位で一見非力なスピーカー。 それに極めて小さな出力(1Wそこそこ)のパイ社製ブラックボックスアンプリファイアーを接続すると、50畳あまりのオフィスいっぱいに良質な再生音で満たされるます。 それを一度聴いていただければ、たちどころに反応力というものを理解していただけます。 現代の数百ワット出力アンプリファイアーを使用して低能率スピーカーを駆動するのとは、まったく異なったスタイルで動作しているとしか考えられません。 ここに電気信号再生の本質的な問題の根源があります。 ヴィンテージオーディオの時代、電気信号の伝達に使われる電流の量は、質的なものを伝える為だけ有れば十分でした。 電気信号という船を浮かべ進めるだけの水量があれば、それ以上必要はなく、それ以上あると、かえって反応力を損なってしまうのでした。 それゆえにむやみな大出力アンプは製造されませんでしたし、必要もなく、当時のスピーカーに接続しても良い成果は決して得られません。 しかし銚子にお越しいただけなかった方に、こうした事実に納得していただくことは無理なことです。

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51748646.html

▲△▽▼

2011年01月02日 オーディオ統一理論 6

スピーカー自体の入力信号に対する変換効率、能率がコンシューマーユースのものとはまったく別物であることを意味しています。 WEトーキーシステムにとってスピーカーの能率とは、再生音における最低保証値であり、1W入力-105/110dbという値は、アイドリング時のエンジン回転数と同じ状態にあるのです。 ところがこの値はコンシューマーユースにあってはこの値はむしろ、最大音圧レベルに近いものであり、これを考えると両者のIW入力-105-110dbという値は業務用の場合は最低値を示し、コンシューマーユースは最高値であると言うことになります。 そして反応力という立場からみると、両者の能率、音圧レベル特性値とは、1W入力に対する反応力の値であるということに思い当たります。 これがマジックです。 私達はこのことを知らずに来てしまった。

http://blog.livedoor.jp/thorens/archives/51749181.html

2011年01月04日 オーディオ統一理論 7

上記のスピーカーシステム群における共通点は、クリップシュ型の変形コーナーホーンを採用していることです(パラゴンはフロントロードですが。 これらのスピーカーシステムは、一見1Wあたりの入力をコンパクトなボディで、シアターシステム並の音圧レベルを得る為のものにみえますが、実際にPAとして使うと問題が生じます。 PAにとって必要欠かさざる音の到達距離がより短いのです。 確かに家庭用としては他の形式のものより、格段に音は飛びます。 しかし、純粋なシアターPAと比べるとかなり落ちるのです。 私はこれを試したことがあります。 アルテック1570Bアンプリファイアーで音圧レベルは小さな劇場並みで実験したのですが、10mまではヴァイタヴォックスコーナーホーンもロンドン・ウエストレックスホーンシステムも、音圧と浸透力いずれも変わりません。 15mを過ぎると途端にヴァイタヴォックスの方が落ちてきて、20mを過ぎると完全にウエストレックスによる再生音が到達してきます。 これは1570Bの入力ボリューム目盛6くらいのポジションでのことで、ゲインをもっと開放するとその差はさらに広がります。 これがクリップッシュ型コーナーホーンの特性で、ハーツフィールド、EVパトリシアン、英ヴァイタヴォックス各社が、コーナー型クリップッシュホーンを用いたのは、業務用機のPA臭を取り除き、ホームユース用に仕立てる為、絶妙なる仕掛けを仕込んだからです。 これらはいずれもコーナー型である為、中高音用ホーンがリスナー正面に向くことはなく、中高域を反射させてきつくなるのを避けています。 それでもコンプレッションドライバーの再生音は、他のコンシューマーユースのモデルと比較すれば相当エネルギーは強いのです。 そこで製作者は、中高音ホーンをキャビネットでカバーしたのです。 ヴァイタヴォックスコーナーホーンや、EVパトリシアンの中高音ホーンがキャビネットに内蔵されているのは、ただ全体としてのデザインを考慮しただけではなく、それなりの理由があります。 ヴァイタヴォックスコーナーホーンの中高音カバーを取り去ると、再生音は途端にPAくさくなります。 そして低音ホーン開口部面積と、中高音ホーンの開口面積比率にも念入りに計算された意味があります。 中高音ホーン開口面積に対し、低音ホーンの開口面積はかなり大きくなっており、それはとりもなおさず、ホームユース的に豊かな低音再生を狙ったがゆえなのです。 反応力という観点から見れば、反応力自体をコントロールしていることにもなります。 それは事実であり必要なことでもあります。 ホームユースは最大音圧というものが限定されているからです。 それは慎重に製作者側の意図する所によって音響デザインされており、シアター用スピーカーをホームユースに使われる方がしばしば陥る音優先のシステムとは異なるのです。 なぜなら、これらのスピーカー群はレコード再生に必要な音色とゆたかな音楽性を備えています。 全ては有能なエンジニア達が音楽の為に考案製造したシステムであり、反応力の抑制は音楽の女神へ捧げられた供え物でもあったのです。 この項おわり、まだつづく

▲△▽▼

▲△▽▼

家庭の20帖以下の居間で使うスピーカーのウーハーは最大でも30cm が限界

菅野沖彦の演奏家訪問で部屋の広さとスピーカーでマトモに鳴ってるか想像つくよね。

バカ団塊を騙すにはでかい箱がいい。耳ツンボだし、しかもバカ

狭い部屋なのにバカデカいウーファー導入した後で、あのボワボワを聴いて「こりゃ違う参った」と失敗に気付くアホばかりなんだね。

小さい箱に大型ウーファー入れたら量は出るが質が劇的に悪くなるというのを証明したのがJBL43系モニター。

だからプロは他に流れた。

ドスンドスンという懐かしい重低音なんてのも流行ったな。

____

二組のスピーカーを同じ部屋に置くことは造作もないが、ある程度のハイエナジー環境で聴く際には大きなフロア型スピーカーが共振するので、

セオリーを順守するオーディオファイルはひとつの部屋に一組のスピーカーしか置かない。

オーディオ評論家のリスニングルームで、二組のスピーカーが常設されている例は見たことがない。

284 : RW-2 sage 2015/09/07(月) 12:20:23

スピーカーシステムより部屋の大きさでしょね。空間が一番高価。

拙者の拙い経験と感覚では

10cmシステムで10帖。30cmシステムなら20帖。38cmシステムなら40帖は必要です。

システムの後方、LR の壁方向も大きく空けて、且つ試聴距離を取って、後方の空間も必要です。高さもあったほうが宜し。

試聴距離 5m~8m離れて最大 120dBの音圧を得るとなると、システムが 90dB 程度ですと耐入力も 100~300wクラスが必要。

パワーアンプも大がかりに。

まともにオーディオやりたいならやはり専用ルームが欲しい。

実際、某ライブハウス(満席100席)に置かれてある A7、某レストランフロア(50帖)に置かれていた 2000年製 GRFのスケールは凄かったです。

天井は吹き抜けですし。

家庭じゃ1000万円のコンポを用意してもあの音は無理でしょね。

288 : 薬漬け 2015/09/07(月) 20:14:32

>>284

確かにそれなりのスケール感を求めようとすると、その位のエアボリュームは要りそうですね。

(英国では総じてスピーカーシステムが小さいのは、それもあるのでしょう。)

一方で、そんなに大音量でなく、空間に立体画を描くような再生の場合には、総じてシステムは大型が有利なような気もしますが。

加えて、「響きの文化」の象徴である英国の石造りサロンなら反響で、さほど大きなシステムでなくとも十全に鳴るでしょうが、「直接音の文化」の権化?であるデッドな日本家屋だと、あまりこじんまりに纏めてはパワー感(パワー自体でなく)不足を来すのではないかな、とも考えたりしています。

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/lite/read.cgi/music/11602/1423704997/

▲△▽▼

Vintage Audio(ヴィンテージ・オーディオ)

TANNOY(タンノイ) 「Landsdown」12inモニターシルバー搭載スピーカーシステム

2015/06/01

TANNOYの中でも珍しいシステムが入荷しましたので、ご紹介致します。

12インチモニターシルバー搭載のスピーカーシステム「Landsdown」です。

「Landsdown」は1954~61年頃まで製造されていたようです。1958年までが12インチのモニターシルバー、それ以降はモニターレッドが搭載されていましたが、今回はモニターシルバー搭載モデルです。当時の12インチ搭載モデルの中では最高級タイプです。(下記を参照下さい)

1956年のHiFi Years Bookでは。。。

・Tannoy Autograph(15in) £150.3

・Tannoy GRF(15in) £116.10

・Tannoy York(15in) £71.8

・Tannoy Landsdown(12in) £68.5

1960年のHiFi Years Bookでは。。。

・Tannoy Chatworth Ⅱ(12in) £49.15

・Tannoy Canterbury(12in) £43.15

・Tannoy Landsdown(12in) £75

・Tannoy York(12in) £66

・Tannoy York(15in) £75

・Tannoy GRF(15in) £122

・Tannoy Autograph(15in) £165

写真をご覧頂くとわかりますが、丁度TANNOY AutographやGRFを半分にした様な、ロータイプです。スピーカーの高さって、試聴ポイント(通常は椅子に座って耳の位置)より下にユニットがくる様な設計のスピーカーシステムは基本的に家庭用となりますので、このモデルも家庭用高級タイプになります。また、キャビネットの構造は、バスレフタイプとなります。

結構勘違いされている方が多いと思うのですが、通常英国では家庭用スピーカーシステムとしては大型でも12インチ搭載モデルを使用していました。

Tannoy AutographやGRFなどはある意味特殊用途で大きな広間などにおく場合に使われていました。その場合はキャビネットの構造もバックロードホーン型を採用しています。

一般的な部屋の広さでスピーカーシステムからリスナーまでの距離が近い場合は、低域がリニアに出る、バスレフ型か密閉型なのです。

余計なお話しですが、モニター(検聴用)スピーカーにバックロードホーン型なんて存在しないのです。低音域のリニアリティを求めるなら、バスレフ型か密閉型なんです。

Tannoy AutographやGRFなどバックロードホーン型は家庭用PAに位置付けられます。スケール感や音場感には優れますが、リニアリティは無理な要求なのです。

Tannoy AutographやGRFはメーカーのフラッグシップモデルだから良いと言うのは間違いです。リスナーの用途に応じて機材は選択するべきです。

だから、一般の家庭での音楽鑑賞用としてはTANNOYであればこの「Landsdown」が最も高級であり適当だと思います。そしてモノラル(1本)で使用する場合は、やはりモニターシルバーが良いですね。モニターレッドが悪い訳ではないのですが・・・TANNOYという会社は世の中の流行りに敏感なメーカーだと思います。一般的には1958年にステレオが始まったと同時に、モニターレッドにモデルチェンジしますが、モニターレッドはステレオ再生に最適化されたエネルギーバランスになる訳です。だから、逆にモノラル1本で使用する場合はモニターシルバーの方がバランスがいいのです。

組合わせるパワーアンプは、QUADⅡではありませんよ。通常はLEAK TL-12plusあたりが適当です。TANNOYにQUADⅡという組み合わせが国内では常識化されていますが、QUADⅡはESL専用アンプと考える方が普通でしょう。ESLはコンデンサー型スピーカーでその発音構造から考えても(勿論試聴しても)わかりますが、繊細ではあるけどダイナミック型スピーカーと比較すれば全くエネルギーバランスが異なります。スピーカーとアンプの組み合わせでは、それぞれのメリットとデメリットを補いあいマッチングを取るのですが、ESLの過度な線の細さや押し出し感の無さをQUADⅡは補うような音質(バランス)で作られているのですから、TANNOYの様なダイナミック型スピーカーに組合わせるとボケ気味の音になって正常なのです。しかも、TANNOYは当時の英国系の中でも、どちらかと言えば荒い音質のスピーカーに分類されるのですから・・・余計にボケて荒い音になります。

そこで、まぁ一般的に使えるのがLEAKとなります。こだわるならモニターシルバー時代であればTANNOYのアンプやその他HiFi系のアンプとなり、いろいろ選択肢はありますが、QUADⅡだけは違いますよ。どうしてもQUADと言われるなら、QUADⅠ型が良いでしょう。QUADⅠは「コーナーリボン」というGoodmansの12インチウーファーにリボントィーターを組み合わせたアコースチィカル社(QUAD社)のオリジナルスピーカーシステム用のアンプで、こちらは通常のダイナミック型スピーカー使用なので良いのです。ちなみに「コーナーリボン」も数台在庫あります。

Landsdown+LEAK TL-12plusでの組合わせは、やはり家庭用高級機の内容を伴ったサウンドです。ソースを選ばず、忠実度の高い鳴りをします。普通に聴けるいいシステムだと思いますよ。

TANNOYの1950年代のシステムをお探しの方、是非ご検討下さい。現在では非常にレアなシステムです、1本しかありませんので、お早めにお問い合わせ頂ければと思います。また、もっと大型がいいと言われる方にはGRF15inシルバーオリジナル(脚付)も1本在庫がありますのでお問い合わせ下さい。その他、TANNOYのアンプや各社HiFi系のアンプも多数在庫あり。

TANNOY(又はTANNOY系)のシステムも在庫あります。

・TANNOY ランカスター(密閉型) 15inモニターレッド 2台(STペアー)

└スタジオ仕様 側面に取手付、背面板にB&Kの公正特性データー表付

・TANNOY ランカスター(バスレフ型) 15inモニターゴールド 数台

・PYE HF-25SC 15inモニターシルバー 数台

└ステレオ仕様で使用する場合はモニターレッドに入れ替えも可能

価格はお問い合わせ下さい。ご来店頂ければ試聴もできます。

http://vintage-audio.jp/?p=450

岡山県 の ヴィンテージ オーディオ 専門店

1950-60年代のオーディオ機材 / 修理・レストア / レコード販売

Vintage Audio(ヴィンテージ・オーディオ)

http://vintage-audio.jp/

禁断のKRELL 岡山県 Vintage Audio 店訪問記

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14051774

▲△▽▼

タンノイ創設者の「ガイ・R・ファウンテン(1901年-1977年12月10日)」は一番小さなスピーカーシステムの「イートン」を愛用していた

TANNOY Eaton \80,000(1台、1976年頃)

2ウェイ・1スピーカー・バスレフ方式・ブックシェルフ型

使用ユニット 全帯域用:29.5cm同軸

出力音圧レベル(新JIS) 87.5dB/W

外形寸法 幅350×高さ520×奥行250mm 重量 14kg

http://audio-heritage.jp/TANNOY/speaker/eaton.html

彼は家ではほんとうに音楽を愛した人で、クラシック、ライトミュージック、ライトオペラが好きだったようです。

システムユニットとしてはイートンが二つ、ニッコーのレシーバー、それとティアックのカセットです

彼はステータスシンボル的なものはけっして愛さなかったんですね。その代り、自分が好きだと思ったものはとことん愛したわけで、

そのためある時には非常に豪華なヨットを手に入れたり、またある時にはタンノイの最小のスピーカーを使ったりしました。

つまり、気に入ったかどうかが問題なのであって、けっして高価なもの、上等そうにみえるものということは問題にもしなかった。

大掛かりなシステムがいいわけではなく「シンプルな響き」の方が「重厚長大な響き」に勝るという事なのです

http://blog.goo.ne.jp/jbltakashi/e/b93b6d7d42835ea091105bb9a4bb4b4b/

▲△▽▼

「音楽&オーディオ」の小部屋

口径38cmのユニットを使わない理由

2024年04月10日

https://blog.goo.ne.jp/jbltakashi/e/82e3ceca619afb033285a5fc0e42e5ed

オーディオ記事を書くたびに、いつも脳裡の片隅にあるのが(記事の内容を)「ジャズ・ファンが真に受けると拙いなあ」・・。

なぜなら、クラシックとジャズでは音の楽しみ方が違うと思う・・、つまり前者はハーモニーを重視し、そして後者はリズム感を通じて力感や勢いを楽しむ音楽だから~。

もちろん私見である。

ほんとうに いい音 はクラシックもジャズも差別なく聴けるものだ・・、「実際に我が家がそうだ」というご意見もきっとあることだろう(笑)。

そこで、わかりやすい実例として我が家で「口径38cmのユニットを使わない理由」を縷々述べてみよう。

先日のこと、オークションにワーフェデール(英国)の口径38センチ(15インチ)のユニットが1本出品されていた。

お値段は「13,800円」と超安いうえに、音がメチャいいとされている「赤帯マグネット」付き!

原則として我が家では「38cm」はお呼びではないが、コスパがいいとついフラフラッとくるのはいつものこと(笑)。

我が家のウェストミンスターに使えそうなユニットなので落札したいところだが、なんといってもステレオとしてはあと1本欲しいところ。

そこでヨーロッパのSPユニットに関して独自の輸入ルートをお持ちのTさんに伺ってみた。

「実はお伺いしたいことがあります。現在オークションにワーフェデールの口径38センチのユニットが1本出品されてます。落札したいのですが、ステレオ用としてあと1本欲しいところです。

そこで、T様のルートから同じ口径38センチが手に入る可能性はありますでしょうか。まことに勝手のいいご相談ですが、いかがなものでしょうか。」

すると、ご丁寧にも次のような返信があった。

「お元気ですか。

ご照会の件ですが、当該のオークションも覗いてみましたが、アルニコの15インチタイプはなかなか見つけられないと思います。

15インチはどちらかというとアメリカ人好みのようで、イギリス国内では、Wharfedaleに限らず、15インチのユニットそのものが、あまり見受けられないように思います。

ご期待にそえず申し訳ありませんが、これに懲りず、また何かありましたら、いつでもご照会なり、ご相談なりしてください。 では、失礼いたします。」

というわけで、手に入れるのが難しいとなればオークションの出品物を諦めざるを得ない。1本だけではどうしようもないので~。

さて、ここで何が言いたいのかといえば、イギリスでは15インチ(38センチ)のユニットがあまり見受けられないということ。

たしかにグッドマンやワーフェデールなどの有名どころにしても、15インチがあることはあるがめったに見かけない。

後日、この件を「有識者」に話したところ次のようなコメントがあった。

「そうなんです。イギリスは口径30センチのユニットが圧倒的に多いです。音のスピード感と繊細な表現力と適度な量感をマッチングさせるとなると口径30センチのユニットがベストと考えているのでしょう。

私もそう思います。したがって、あなたのユニットの選択は間違っていないと思いますよ。口径38センチのユニットを思いどおりに動かすのはたいへんです。タンノイの昔のユニットがなぜいいかというと、コーン紙の重さが軽いのも一因でしょう。」

この言葉にたいへん意を強くしたのは言うまでもない(笑)。

口径38センチのユニットはそれなりの魅力もあるのだが、どうしても空気を押し出す量と抵抗、そしてコーン紙の重さを考え合わせると、音声信号に対する追従性に問題が出てくる。

それがイヤで我が家のユニットはウェストミンスター内蔵のユニットまで含めてウーファー系はすべて「口径30センチ」に留めている。

いわば、クラシックの低音は主として箱の響きを利用して鳴らす、その一方ジャズの低音は口径の大きなユニットを強力なアンプで これでもかといわんばかりに ガンガン駆動する・・。

で、我が家で使用している小出力の「3極管シングル」アンプとの絡みもあるので一概には言えないわけだが、これまで使ってきた口径38センチのユニットはすべてオークションに放出してしまった。

そういえば、タンノイの創始者「G.R.ファウンテン」氏が愛用していたのは「オートグラフ」ではなく、口径25センチの「イートン」だったことはよく知られている。

これがクラシックを愛好するイギリス人の良識あるオーディオ観といっていいだろう。

自分もタンノイは「ⅢLZ・イン・オリジナル・キャビネット」「インパルス15」「ウェストミンスター」と使ってきたものの、一番バランスが良かったのは最初に使った「ⅢLZ」だった。今となっては手放さなきゃよかった(笑)。

まあ、クラシックファンの中で 「口径38センチ」のユニットを使っておられる方はたくさんいらっしゃるので、こればかりは是非もないが肝心の「お耳のセンス」の方は「?」だと内心秘かに思っている。

というか、好きとか嫌いというよりも「ブランドを盲信」されている方が大半だろうし、改造する勇気も無いし面倒だというのが実状だろう。

そこで、外野席から反論・・、「お前の勇気なんて蛮勇というものだ」という声が聞こえてきそう(笑)。

https://blog.goo.ne.jp/jbltakashi/e/82e3ceca619afb033285a5fc0e42e5ed

口径38センチ(15インチ)のユニットではまともな音は出ない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004040

1W(ワット)アンプで 38㎝ウーハーは無理

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/968.html

能率 95dB 以下の低能率スピーカーは買ってはいけない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004063

ウレタンエッジのコーン型ユニットを使ったスピーカーは買ってはいけない。

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004076

JBL のスピーカーは買ってはいけない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004023

アルテックのスピーカーは買ってはいけない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004026

B&W のスピーカーは買ってはいけない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004028

タンノイのスピーカーは買ってはいけない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004027

ハイエンド・スピーカーの世界

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/697.html

昔の軽量高能率スピーカーにはドライブ力が強い最新のトランジスタアンプは合わない

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1102.html

スピーカーユニットは平面バッフルに取り付けるのが一番安くて、音も一番良い

http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/511.html

オーディオ空間 幸せ日記:SSブログ

https://801a-4242a.blog.ss-blog.jp/archive/c2304761631-1

平面バッフル実験工房

平面バッフルとフルレンジスピーカーが大好き。いい音めざして試行錯誤。

https://ameblo.jp/iserim/

▲△▽▼

我が、蹉跌のオーディオファイル #28.欲しかったスピーカー

https://audio-file.jugem.jp/?eid=34#comments

オーディオに興味を持ち始めてから約40年程経つが、当初最も欲しかったスピーカーにクラングフィルム、(後にシーメンス)オイロダインがある。

引き出しを整理していたらシーメンス当時のカタログが出てきて、オイロダインのスペックが載っていた。

ちょっと驚くのは再生周波数で、何と50Hz~15,000Hzとあった。

今時数万円のスピーカーだって人間の可聴範囲20Hz~20,000Hz付近をカバーしている。そこで、スピーカーの再生周波数に付いて一寸調べてみたら、どうやらこういう事らしい。

スペックがどの様な数字であるかは兎も角、「実際にスピーカーから出る低音の60Hz以下は音というよりも風圧として肌で感じるもので、強烈なドラムやベースの唸りの様な低音は大概80Hz~100Hzくらいである」という。だから、60Hzが出れば通常僕らが聴いているオーディオの低音に何ら不足を感じるものではなく、まして50Hzが出るなら映画館などの大鉄桟を巨大な大砲の発射音や炸裂音で揺るがすに実は充分な低音が出る事をオイロダインのスペックから読み取る事が出来るのだそうだ。

そして高音は「4KHz~6KHz以上の純音の音色を判別する事は非常に難しく」この辺りで音程に対する判断は鈍って来るものらしい。

僕らが聴く「スピーカーの音(無論録音前の原音も)を決定づけるのは純音ではなく倍音であって、倍音は整数倍で膨らんで、大体13~14KHzほど先からは殆ど聴こえてこない」ものらしい。だから、オイロダインの50Hz~15KHzという周波数帯域はこれらの条件を低音で10Hz、高音で1KHzばかり其々上回っており、従ってオイロダインで聴けない音は無いといってもよいという事になるらしい。

だから、2~3万ながら矢鱈に周波数帯域の優秀なスピーカーが量販店などに出回っているのは、要するに僕ら消費者が悪いという事になるようだ。

つまり、食紅で真っ赤な蛸しか買わないとか、胡瓜や大根や長芋も真直ぐなものしか買わないとか、そうした次元と同じ事で、本質よりも見た目を重視する発想と同じ理屈になると考えてよいだろう。生産者は売れなければ困るから、食紅が体に毒だろうが薬だろうが兎も角真赤っかに塗りたてちまう。流石に近頃では暮れの御徒町でもこんな蛸は滅多に見掛けないが、一昔前は真っ赤っかが常識だった。食の安全が叫ばれる現在でも、野菜などは相当にいかがわしい色付けや型の細工、或は遺伝子の組み換え、延命処置などをしてあるものが出回っているようだ。

そういうものでなければ、僕らが買わないから、言い換えるなら、音が良かろうが悪かろうが最低でも20Hz~20KHz出る事にしなければ買う人が居ないから、メーカーは無理してでもこういうものを造るし、測定の仕方で再生周波数表示などどうとでも云える事でもあるから、何が何でもこれ以下の数字は発表すまいとする。

基より、こんな数字は音質には何の係わりもない事で、それは曲った胡瓜も真っ直ぐな胡瓜も味や栄養価に変わりが無いどころか寧ろひん曲った胡瓜の方が(自然栽培)数段勝るというのと同じ事であるようだ。

従って周波数50Hz~15KHzのオイロダインのスペックは、実質的に巨大空間における再生音に何の不足もないということを示しているのだが、既に各メーカーの宣伝文句に毒されてしまっている僕らは、この数字に目を疑い「そんな程度のものか」と吃驚して「大したこと無い」と見下してしまう。

でも評判は最高だから、それを僕らが住むマッチ箱の中の更に小さな書斎で鳴らそうと思う人もいる。結果的に手にはしなかったが自分がそうだった。マッチ箱の中で鳴らすオイロダイン、実際は劇場の体積分の部屋の体積程度の実力も出せないのではあるまいか。

第一天井高が違い過ぎる。一般的な家庭用のスピーカーだって100%の実力を発揮させるには本当は5メートル以上の天井高を必要とするが、我々の住むマッチ箱の天井高は多寡だか2m半程度が通常の高さである。

単なる大音響ならば出そうと思えば出せるのかもしれないが、音楽としてはとても聴けたものではあるまい。今更ながらこんなものを買わなくてよかったと再度カタログを見直してそう思った。オーディオ関係者の誰もが口をつぐんで決して口外しないのは部屋と音響の関係に付いてである事は知っておいた方が良いだろう。

本当の事を言ってしまうと、メーカーも評論家も雑誌も売れなくなって都合が悪いから口外しないのである。当時本気で購入を考えていた事が「阿呆なことだった」とはそれを知った今だから言うことが出来る。

「クラングフィルム」、ただの社名だそうだが何とも響きがいい。これだけで部屋中に心地よい音楽が広がってくるような錯覚すら覚える素敵な名称である。

僕はドイツの映画館で映画を見た事が無いから、オイロダインの本当の実力は知らない。旧日劇には確かWEの巨大なホーンが入っていて、解体時に誰がかっぱらうかと話題になったらしいから、日劇で観劇した人達は知らぬ間にWEの劇場音を聴いていた事になるが、クラングフィルムを使っていた劇場や映画館となるとまず聴いた事がない。少なくとも僕は知らない。

そのオイロダインを今頃になって某所で聴いた。

まあ、一般家庭ではあまり望めない広さの部屋にデンと置かれたオイロダインは壮観であり、愛想もこそもない如何にもドイツ的な武骨さが却って、変な例えだがローライの写りの良さの様な、カメラの武骨さとは真逆の効果を期待させるのと同様、見ているだけで素晴らしい音が聞こえてくるような気さえしたものだ。

期待に胸を膨らませていざ鳴りだしたこの時の落胆はだから筆舌に尽くしがたい。

音はか細く、妙に高音ばかりがガラスを引っ掻くような音でキーキー鳴りだした。

おそらく原因はオイロダインそのものではなく他に有ったのだろう。配線間違いとか、プレイヤー周辺、或いは真空管・コンデンサー不良、等々、そして何よりも部屋。

それにしても酷かった。

ドイツスピーカーが如何に優れたものかは日常聴いているつもりだから、その遥か上位機種のオイロダインがこのていたらくである筈が無い。いや、このような音で許される筈が無いと思ったが、これはオイロダインが悪いのではなくて、映画館の大空間に向けて、且つスクリーンの後ろに置いて鳴らすように出来ているスピーカーを書斎に持ち込むこと自体が間違いだと云うべきなのだろう。ここで聴いたか細い音を完璧主義のドイツ人が母国の映画館で鳴らして、経営者も観客もそれで満足する筈はなかろうとも思った。

あの若かった頃、首尾よく入手出来ていたら僕のオーディオ人生は悲惨なものに変わっていたことだろう。何時か本当のオイロダインの音を聴いてみたいが、何処で聴く事が出来るのか今のところ当てが無い。

一昔前FMファンという雑誌があった。その創刊号のグラビアに野口さんという方のオーディオルームが掲載されていたが、この人は桁違いな人でコンサートホール程の広さのオーディオルームに有名どころのスピーカーがごろごろしており、壁にオイロダインが嵌めこんであったと記憶している。もしかしたら此処で聴く事が出来るかもしれないと思うが、とっくに物故されたのでどうにもならない。

カタログでオイロダインには2m×2mという平面バッフルを指定しているがこのサイズはどう考えても「最低これだけ必要ですよ」ということであって、何に依らず無限大を理想とするのが平面バッフルならば、オイロダインのバッフルが2メートル四方で充分というものではないにまっている。

然るに、その最低限の寸法だって家庭に持ち込むにはかなりの無理がある事が容易に想像できる。バッフルを左右の隙間なくピッタリくっ付けて置いても横幅4メートル必要である。

勿論これでは何かと不便だから実際は最低でも5メートル必要になるし、天井高は通常2.3メートルと考えて、部屋に入れるだけなら何とかなるだろうが、これもぎりぎりでは何かと苦しいだろうから少し余裕を持たせるとして3メートルほどは必要になるだろう。そしてバッフルの後ろにも最低2mほどの空間が必要になるし、今度はスピーカーから何メートル離れたところで聴くかを考えなければならない。最低でも8mほど必要とすれば、部屋の縦方向は10メートル以上必要になるだろう。長手10メートル、横幅5メートル、天井高3メートルが、オイロダインの最低条件のバッフルを置くスペースとして必要という事になる。

そしてこれは最低条件だから此処までやったからといって満足に鳴ってくれる保証はないのである。

メーカーも発売元も売れるものなら売りたいから、家庭用として組み上げる最低限の規格を無理やり発表した事を恰も証明するように、某所の音は再度云うが酷い音だった。低音など出てこなかった。

オイロダインはドイツスピーカーの代表格だから、ドイツスピーカーは劃して、つまりこういう物を家庭に持ち込ませようとしたから評判を落とし、我が国で普及しなかったのではないかと思われる。これは実に残念なことだ。

シーメンスにはコアキシャルという25センチウーハーの同軸上に9センチツイーターを装備した小劇場用のスピーカーがあるがこれを1メートル四方の平面バッフルに付けたものも他所で聴いた事があるが、オイロダイン同様Ⅰメートル四方のバッフルでは音にならないのだろう、これも酷いものだった。

カタログにはもう一つスタジオモニターの「オイロフォン」とかいうスピーカーも載っていた。

W460,H1050,D310、2WEY,7スピーカー、アンプ内蔵密閉箱。

中高音は口径の記載はないが8㎝ほどの物を拡散方向を変えて4個、低域用も口径の記載はないが20センチ程のコーンスピーカーを3個、という構成である。

「透明な音質は苛酷なまでに音源の判断を可能にします」とあるから、音という音は細大漏らさず再現しますよ、と云っているわけで、だからこそアンプ内蔵なのかと推察するが、「高域、低域共3db、6ステップの調整が可能」とあるし、「壁面に接近して使用できます」とあるから、敢えて業務用のスピーカーを家庭に持ち込もうというなら、大空間を要しないスタジオモニターの此方の方が扱いやすいかもしれない。尤も今でも発売しているかどうかは知らないが、カタログに記載されているくらいだから日本の何処かに存在するものと思われるので、何方か探してみられては如何だろう。

ヴァイオリンを弾く友人T君はELACの何とかいうスピーカーを使っているが素晴らしいとべた誉めである。僕は聴いていないから何とも言えないが、ELACのSTS322というMMカートリッジを愛用しているので、同様の音造りであればべた誉めも当然かと推察する。ドイツの音造りにはイギリス、アメリカとはまた違った如何にもドイツらしい堅めの哲学の様なものを感じさせる。

WEに代表され、JBLやアルテックで一般化したアメリカスピーカーも僕らを魅了するに充分な魅力を持っているが、イギリスのタンノイやヴァイタボックスは音の品性に於いて遥かにアメリカ系を上回る。全てそうだという訳ではないが、概してアメリカ系のスピーカーはジャズ、ロック系の音楽に適しており、其れ程の品性を必要としないのは云ってみればお国柄かもしれない。

どうあれ、ドイツスピーカーの胸を張ったようながっちりした、且つ繊細な音造りの魅力が正しく紹介されていない事は、オーディオ大国日本として画竜点睛を欠くと云うべきだろう。

4、5年前、捨てられていたラジオから外したような、ボロボロのドイツスピーカーがネットオークションなどで出回ったが、こうした事を積み重ねた結果がドイツスピーカーの評判を落としてしまったのではあるまいか。

あの手の8㎝ほどのスピーカーはおそらくラジオから外したものと推察され、もしそうなら所詮人の声さえ満足に聴く事が出来れば事足りるので、其れなりの性能にしか造られていないだろう。それを50円か100円か或いは1000円か知らないが塵の山から安く拾って来て、オーケストラを鳴らし「フィールドスピーカーで御座い。付いては20万円頂きます。此方は上等のテレフンケンなので100万円頂きます」、これでは評判が落ちるのも無理はない。

スピーカーで一番難しいのは箱だという事は今更めく話で、とうに皆様御承知の通りである。ただ造るだけなら大工仕事でも出来るが、ユニットの実力を実力通りに鳴らす事はそう簡単に出来ることではない。指定の寸法で造ったから音になるかといっても、まずまともな音になった例を僕は知らない。無論素人仕事でも偶然の大当たりが無いとは言えないが、エンクロージャーの自作ばかりは決してお勧めできるものではない。

尤も、どう造ったって、音は出るに決まっているので、願望から僕らはつい錯覚する、出来たてのほやほやの時は「なんて良い音だ」と思いたいのである。

そして、JBLやアルテックのユニットを使っているんだから良い音に決まっているというブランドに対する先入観がまた僕らの耳を錯覚させる。

回路図通りに組み上げれば一応回路図通りの音が出るアンプなどとはわけが違って(これだって部品配置や配線方法等で俄然音は違ってくるが)目に見えない空気の振動に関する計算と現実の音の間には大きなギャップがあるようだ。

だが逆の事もあるだろう、コーラルのスピーカーユニットだって、箱を旨く造れば素晴らしい音に仕上がるかもしれない。今も云った通り偶然の産物が成功をおさめないとは云えないから、つい期待するし箱造りに嵌るのである。

この事は自作エンクロージャーに限った事ではなく、他社製造の箱つまり指定寸法に依る本職の仕事だってユニットがまともな音を出した例を聴いた事が無い。

まして、他社独自の設計によるエンクロージャーをや、である。

タンノイ然り、JBL,アルテック然りオリジナルとの音質の差は歴然としている。

古くはヴァイタボックスのコーナーホーンに物凄い奴があった。大メーカーともあろうものがよくぞここまでやってくれたものだとほとほと愛想が尽きて、以来このメーカーの物は何によらず買った事が無い。こういう音造りを平気でやる音響メーカーを信用出来ないのである。指定寸法という触れ込みながら、どう造ったってここまで酷い音にはなるまいと思うが、それがちゃんとそうなっているのだから驚く。

件のラジオ用スピーカーも当然箱を作らねばならないが、素人仕事も本職仕事も含めてちゃんと音になった例があるんだろうか、甚だ疑わしい。

僕の知っている限りでは、自称スピーカーの専門家の造ったへんてこりんなバッフルなど随分杜撰でいい加減なものだった。言うまでもなく音は出ていたが音にはなっていなかった。

会社の大小を問わず、どういうものを造るかというメーカーのコンセプトは、要は経営の先見性に加えて教養とセンスとモラルを根本とする筈だから、これが無いメーカーは気楽なものである。何でも有りなのだ。要は「だからこのスピーカーは良いのですよ」という話を造ってしまえば良い。

僕らはだから自分の耳をしっかり信じて、良い悪いもさることながら、好きか嫌いかをしっかり耳で判断したら良いのだろう。JBLだから好きなのではなくて、眼をつぶって聞けば自分の好き嫌いは誰に教えてもらわずとも基よりはっきりしている筈だ。

その耳で是非ともちゃんと整備されたドイツスピーカーの音を聞いてみては如何だろう。

ただし、どうしてもオイロダインをというなら、閉館した映画館を買ってしまうのが早道だろうから相当の費用も必要になるに決まっている。だが、価値はあると思う。

勇者の出現を期待して、是非とも聴かせて頂きたいものだ。

https://audio-file.jugem.jp/?eid=34#comments

Vintage Audio(ヴィンテージ オーディオ) (株式会社サイバーメディア)

ドイツ系 VintageAudio

https://vintage-audio.jp/?cat=8

スピーカーシステム VintageAudio

https://vintage-audio.jp/?cat=6

TELEFUNKEN Hi-Fi Klangbox RB45 禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/entry-12563851449.html

TELEFUNKEN Hi-Fi Klangbox RB70 禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/entry-12558550343.html

Klangfilm Eurodyn 禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/entry-12552760944.html

Siemens Eurodyn 禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/entry-12549108416.html

兵庫県 N 様邸訪問記 禁断のKRELL

オーナー様はELTUS、TELEFUNKEN、Wharfedale、Klangfilm Eurodyn の四種類のシステムをお持ちです。

https://ameblo.jp/507576/entry-12551794816.html

▲△▽▼

同世代のオーディオ仲間の一人であるO本氏のシステムはプレーヤーが松下製でカートリッジがデンオンのDL-103、メインアンプは自作でWE-205Dシングルアンプ、プリアンプも自作です。

スピーカーはウェスタンエレクトリックのドライバー、555を特注の12Aのカールホーンで音楽を聴いていました。

このウェスタンだけは家庭で聴く気が起こらない。

部屋の中に排気口のダクトのようなものを2つ設置して、かぶりつきでスピーカーの前で聴く、こんな不自然な聴き方がウェスタンなのか?本来はウェスタンのスピーカーは劇場の銀幕の後ろに置いて鳴らすスピーカーなのに、一般家庭に持ち込んで聴くスピーカーとは思えない。

ウェスタンのスピーカーを聴かせるときは決まってドリス・ディーのレコードが定番になっている。

クラッシックのバイオリンなどの弦楽器を鳴らすと振動板がアルミのせいなのか高い音が冷たい響きになる。

どうもコスル音は苦手なのかも、ただし映画のサウンドトラックのレコードをかけると確かにその魅力に惹かれるものはある。

ウェスタンの555の音は中域が少し喧しく聞こえる、このスピーカーを上手く鳴らすのは至難の業だと思う。

それより音を聴く前にあの排気口のようなダクトが気になって音楽どころではなかった記憶がある。

O本氏のウェスタンを聴くと世間で大騒ぎするような特別な音ではなかった、鳴らし方が悪いと言えばそれまでだけど、ウェスタンはもっと大きな部屋で鳴らさないとその良さが出ない、劇場のスピーカーを家庭に持ち込んで聴くのは、どだい無理のような気がした。

https://www.kit-ya.jp/etc/club/audio/y-003

今まで沢山のウェスタンサウンドを聴いてきましたがどのサウンドも一つの共通点がありました、ウェスタンの音は一言で云うなら音にコクと味が少なくしかも奥に展開するサウンドにはならない、聴いていると味のない食パンを食べているようなサウンドだ、また劇場用のサウンドは観客席に攻めてくるサウンドが特徴ですが以前有名な方がウェスタンの594を持ち込んで試聴会を開いたことがありましたがウェスタン特有の音の浸透力に乏しくこのサウンドには魅力を感じなかったのが残念であったが人の声だけは良かった、

ウェスタンのシステムを採用した劇場を調べますとピンク映画館が多いのがわかった、なぜならピンク映画館の女性の声は生々しく聞こえないとしらけますね、皆さんはピンク映画館に何回か通われた常連だと思いますが私は一度も行ったことがありませんからわかりませんが特に人気のあった日活ロマンポルノあれは良かった!

ウェスタンで聴かされる大事な場面での彼女達の声に色気があった、今思うとウェスタンサウンドは人の声は素晴らしい!

https://www.kit-ya.jp/etc/club/audio/y-036

▲△▽▼

因みに、ウェスタンエレクトリックとかクラングフィルムの様な映画館用の装置はこういう大広間でないと絶対に無理です:

都城 江夏俊太郎様宅

スピーカーはウェスタンエレクトリックを中心にしたシステム

宮崎のEさん邸へ : GRFのある部屋 2016年 02月 06日

https://tannoy.exblog.jp/24932912/

宮崎のEさんが、膨大なレコードのコレクションを収納する図書館のようなお宅を作られたのは、もう12年も前の事でした。何度か訪問したことのあるS.O君の説明によると、英国の図書館か、ヨーロッパの教会の中みたいな大空間だと言う事でした。南九州には何回か行くチャンスは有ったのですが、当方の予定とお忙しいEさんとのスケジュールも合わずに10年以上が経ってしまいました。

宮崎のEさんは、クラシックレコードのファンだったら知らない方はおられないでしょう。日本、いや世界でも有数なクラシックレコードの収集家です。最初は、室内楽から始められたそうですが、分野は広がり、オーケストラも勿論充実しています。レコードをこよなく愛されており、レコードの魅力の一つであるジャケットにも大変造詣が深く、専門誌にクラシックレコードジャケットの掲載を続けておられますから、アナログレコードファンの方なら、Eさんをご存じだと思います。

長年愛用してきて、少しずつ育てられた来たウェスタンのシステムを中心とした大きなSPも広大な部屋の中に溶け込んでいます。左右をレコード棚が囲み、レコードマニアなら夢に見るほどの景色です。棚は七段にも及び、片側だけでも一万枚を越えています。現状でも三万枚近くあるコレクションですが、レコードのジャケットの美しさにも愛情を注がれているので、美しいジャケットに巡り会うまで、この部屋を通り過ぎた数も今の何倍もあると思われます。

レコードファンの末席の私にとっても宝島に入った感じで、しばらくレコードに見入っていました。棚は、室内楽・声楽・管弦楽などと分野別にグループ分けされて、アルファベット順にインデックスを打たれた演奏家別に並んでいます。複数のレコード会社をまたいでいる演奏家の棚は、色とりどりのレコードがまじり美しい模様を編んでいます。

ようやく我に返り、第一声を聞かせていただくことになりました。Eさんが用意していただいていたのは、Eさんと私の共通の愛聴盤のハイティンク・コンセルトヘボウによるブラームスのセレナーデ第一番です。PHILIPSサウンドを代表している名演・名録音盤ですね。静かに曲が始まりました。あたかもコンセルトヘボウの会場の後ろの席で聞いている様な響きの良い、また柔らかな音です。ホルンが素晴らしく幽玄な響きで、大空間を静かに埋めていきます。聴く前に予測していた、ウエスタンの装置にありがちな、映画館的な音とはまったく違います。コンセルトヘボウの会場やムジークフェラインの柔らかな音に包まれて、心に浸透してくる音に嬉しくなりました。

五十畳近い広さと、一番高いところまで9メートルを超える大空間にアナログレコード再生の粋を尽くした装置から聞こえてくるレコードの音は、私の想像を超えていました。入り口がEMT927にオルトフォンのカートリッジ、ウェスタンの部品を使って再構成されたLCR型のイコライザーとプリアンプ、ここまではS.O君の装置と全く同じ構成です。ウィーンの音楽旅行の時の素晴らしい写真を撮られたNさんが選んだ装置と構成で、三人とも同じシステムを使われているそうです。しかし、S.O君は、そこからオートグラフで極めて密度の高い音を目指していますが、Eさんは、このコンサートホールの様な大空間を活かして、生の音の様な美しい響きを再現されているのです。

演奏中に二階にも上がらせていただきました。上から見下ろす感じも、コンセルトヘボウの二階席から見下ろす感じ似て感銘を受けました。静かにかかっている曲が、メンデルスゾーンの曲にも似て、美しい旋律が流れてきました。かかっていた曲は、セレナードのB面の3〜4楽章だったのですが、一瞬、曲名が分からずEさんにどのレコードが鳴っているのかをお聞きするほど、美しい響きで全く違った曲に聞こえました。東京に戻って来て早速きき直しましたが、響きの差を確認しただけでした。あのように聞こえるのなら、二階席に柔らかな椅子を置いて、ボックス席のような雰囲気を味わうのも一興ではないでしょうか?

それと、これだけの大空間で話をしていても、音が響きすぎないで、話し声が非常にクリアに聞こえるのにも感心しました。気持ち良い響きがこの部屋の音の良さを証明していますね。話し声の美しさに惹かれてお話しを重ねましたが、待望の室内楽を掛けていただきました。ズスケ四重奏楽団で、ベートーヴェンの弦楽三重奏です。良い音ですね〜。室内楽がお好きなEさんの世界が垣間見れるような良い演奏です。音がホールに響き、余韻が空間に消えていきます。

Eさんが、S.Oさんの家で聴くこのレコードの音は、この様に空間に消えるのではなく、部屋の中が小宇宙のようにそれだけで完結している、部屋がなっているのではないだろうかと言われます。確かに今の家ではない、本物の材料を使った旧い和室の家だからこそ鳴り響くのかもしれないという話をしました。

夜も暮れてから、河岸を変えて行きつけの地中海料理のお店に行き、美味しいワインを飲みながら、楽しい夜は更けていきました。

▲△▽▼

JBL HARTSFIELD とか TANNOY Westminster でもこれ位の大きさの部屋は必要:

日本画家 笠青峰さん

アトリエの地下にコンサートホールを作り、国内の一流の音楽家をはじめ、世界最高峰のオーケストラ.ウィーンフィルのメンバーも一年に数回訪れ、そこでコンサートを開くというほどのクラシック愛好家で、今回も、取材に訪ねた前日、その会場で演奏会が催され大盛況だったという。

建物は正八角形で湯布院の町が一望できるパノラマです

地下の音楽ホールです。ワイン頂きながらクラッシック・・・イイッスねぇ

http://diversst.exblog.jp/15788322/

「笠青峰」 という北九州出身の日本画家がいます。

氏は毎年、ご自分の湯布院のアトリエで世界の大御所を招きお忍びコンサートを開いておられます。

氏のアトリエは今、湯布院の森の中にあります。

傾斜をうまく使った建物で、道路からは、ここが1Fなのですが、

実は1Fは半地下で[SEI-HALL] というホールになっており

ここで毎年、100人ほどの限られた人数で、超一流の奏者による演奏会が開かれています。

今年は、ウィーンフィルのコンサートマスター、フォルクハルト・シュトイデ氏による

ヴァイオリンリサイタルでした。

使用する楽器は、1718年製のストラディバリウス。( 6億円だそうです・・・![]() )

)

そして、ピアノはスタインウェイ。

友人と3人で行ってきました!!

演奏会は夜なので、その晩は泊まることにし、ゆっくりと演奏を堪能しました。

お庭の紅葉した木々がライトアップされ、綺麗です。

おトイレの前の壁にグレオリオ聖歌の譜面?!

ほぼ円に近いホールの壁は黒く塗られています。

さて、演奏が始まりました。う~ん、1部からグイグイ聴かせてくれますー!

ストラディバリウスの奥深い粘りのある音とキレのいいピアノとの素晴らしいコラボに皆さん大拍手! すっかり酔いしれました。

さて、コンサート終了後は笠青峰氏や出演者を囲んで軽食とワインでパーティーです。

外はもう晩秋のような寒さでしたが、かなりホットな夜でした。

▲△▽▼

▲△▽▼

JBL パラゴン、デッカ デコラ、 ジョーダン・ワッツ ステレオーラ や QUAD ESL57・ESL63 の様に四畳半のリスニングルームでも聴ける大型スピーカーもあります:

伝説のデッカ デコラ

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/683.html

BGM用にしか使えなかった高額なジョーダンワッツのスピーカー _ 天才 E.J.Jodan は結局何がやりたかったのか

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/859.html

https://www.youtube.com/results?search_query=JBL+%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%B4%E3%83%B3

JBL パラゴン レプリカ

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1094.html

JBL paragon-パラゴン&オーディオ-fukuroo3.com

あれほど鳴らすのが難しいと言われ続け、どこで聞いても良い音で鳴っていたためしがなかったパラゴンが、私の場合は、我が家に到着した第一声で、恐ろしいほどの美声を放ったのだ。私は相当に驚き、我を忘れてうろたえるほどであった。

単にオーディオ的に良い音という低次元の話ではなくて、より根元的で、なんだか、その音は生々しくて妖艶に聞こえた。恐ろしくセクシーな音でもあったから、いたたまれないような気分にもさせられた。若い頃のハリウッド映画に、ウィンク一つで男を悩殺する、というフレーズがあったが、まさにそういう過激な音との出会いだった。

あまりに美しいブロンド美人を前にして、我を忘れ、出会った途端に悩殺ウィンクまでくらってしまい、とても音の姿を正視できない状態であったのだ。パラゴンの最初のウィンクで私はコロッと恋に落ちたのだった。単に良い音がしただけであれば、うろたえることなどなかったが、パラゴンのセクシーさに悩殺された私は、平静を失ったのだ。

ブロンド美人にも随分と格差があるものだと思う。最初のJBLとの出会いからすれば、もはや隔世の感がありました。JBLパラゴンは、それほど凄くて、恐ろしいほどの美女でした。

高貴なお姫様が、それも信じがたいほどの金髪グラマー美人が、何を思ったのか、気まぐれなのか、斜に構えたと思ったら、私に青い眼の悩殺ウィンクをしたのだ。

後に気付くことだが、パラゴンというスピーカーは、人を選ぶスピーカーだと思う。つまり、この時、私は選ばれたのだ。パラゴンを批評して

「これは姿は美しいが、音響的には失敗作」

という人達の場合は、最初の出会いで、パラゴンに選ばれることはないだろう。ドキドキやワクワクも無かろう。また、せっかく手に入れても、上手く鳴らせない多くのパラゴンオーナーも、パラゴンに嫌われた人達だと思う。

お姫様が相手に求める条件は、家柄も社会的地位も無関係だろう。なにせ姫自身が最高位だから、世の男どもは全員それ以下なんだろうし。資産や才能の有無も無関係だ。そして不思議なことに、部屋の大きさも無関係だと断言しておく。

ある評論家が、パラゴンは広くて立派な部屋が相応しいと言ったけれど、それはパラゴンと結婚しない人の言うことだ。そこそこの貴族階級か、お金持ちのお嬢さんなら、結婚相手に資産の有無やら、立派な邸宅を望むかもしれないが、そんなものに無頓着なほどまでに高貴なお姫様ともなれば、粗末な兎小屋住まいを面白がるのだ。

最初にパラゴンと組み合わせたパワーアンプはMC2300という巨大なマッキンのトランジスタ・パワーアンプで、グラマラスな音がするパワーアンプであった。だから、余計に悩殺度が高かったのだと思うけれど、私は最初から彼女のセクシーさにノックアウトされてしまった。その後の四半世紀を、パラゴン姫のしもべとして仕える事になったのは、むべなるかな・・であった。

パラゴンとの新婚当時も現在も、こうして我がボロ屋に鎮座ましましているパラゴン姫は、当初に比べて遥かに音も良くなったし、まだ先がありそうだ。

こうして、JBLパラゴンとの長い蜜月が始まった。パラゴン姫はこの世の中の、どんなスピーカーとも違う孤高のスピーカーでもあった。出会ったブロンド美人の中でも、JBLパラゴンは、他とは比較にならぬほど、凄味さえ帯びた美女であった。気難しい事もまた、最上級であったけれども、それはやむを得ない。

特有の低音ホーン泣きにしたところで、お姫様は生まれついてのグラマーなのだから、そのセクシーなお尻が問題と言われても、お姫様としては困るだけです。

ツィーターのコントロールが難しいというのも、生まれつき凄味のあるセクシーなオメメをしてらっしゃるのだから、今さら目つきが鋭いと言われても、お姫様が困るだけです。

JBLパラゴンと暮らして23年ほどになります。現在の音はどう変わったかというと、23年前と比べて迫力倍増に変貌しました。姿が大きくなった、という表現が相応しいでしょう。音場感が大きくなったのです。

セクシーな美しさも益々凄味を増していく一方で、しもべの私が、年々年老いてヨボヨボになっていくのに、姫君は年々美しさを増し、年々声が良くなっていくのです。なぜそうなるのかは解りませんが、JBLパラゴンは、箱鳴りを利用している楽器型スピーカーだからなのかもしれません。

あるいは、僅か1ワットで大音量になる高能率型スピーカーだからか。木製であるが故に乾燥も関係し、長い年月を鳴らしていることで音質向上が実現するのだろうか。近年の低能率型スピーカーでも同様の現象は起きるのだろうか?

木製のスピーカーではない近代スピーカーであれば、ひたすら劣化するだけと思えるのだが。

ヴァイオリンの名器も博物館に飾ったままでは、音が悪くなってしまうので、時々プロの演奏家に弾いてもらうようにしているそうだ。パラゴンも同様かと思う。

では、どれくらい鳴らし込めば良い音になるのかということですが、これは、皆さんの想像を越えて、長い年月を長時間鳴らさないといけないと、私の経験上から思います。というのは、私が早期リタイヤしてから、朝から夜まで毎日10時間以上鳴らすようになって、十年ほど経った頃に、急速に心地良く響くようになったからです。

勤めをしていた時期は、毎日聞いていても一日4~5時間ほどが限度でした。この年代では、何年経っても、急速に音が良くなったとは感じなかったのです。リタイヤ後は12時間は鳴っている。そして、近年は、一時間程度の留守中なら、鳴らし続けていますから一日に15時間は鳴らし続けています。

ですから、一般の会社勤めの方々のように、帰宅後にパラゴンを鳴らして居る程度では、一生涯かかっても極上の音にはならないのかもしれない。鳴らすトータル時間で決まるのであれば、子供の時代が無理なら、孫の時代になってようやく、良い音になるのかもしれません。

でも、一日24時間の中での、絶対時間数が不足という事であれば、普通の使用状態では、永遠に良い音にならないという事も考えられます。

対策として、どこぞのオーディオ・マニアがやるように、留守中にエージングを早める目的でノイズ成分を出しっ放しにするような、姑息な手段は、パラゴンには無意味だと思います。博物館所蔵のヴァイオリンとて、機械で弓を動かすのではなく、プロの演奏家が高音から低音まで、まんべんなく音を響かせることによって、音色維持を図るのと同様に、オーナー自らがパラゴンと対峙して音を楽しみ、相思相愛という状況が最良と思います。

私はスピーカーは部屋と共に、呼吸するものだと考えています。

そんなことを言っても、仕事をしないでパラゴンを聞いていられないって?

でもね、相手のパラゴンは貴族のお姫様ですから、労働はしません。お姫様とお付き合いするのに必要なのは時間です。 高等遊民でないと、パラゴン姫には付き合いきれないということでしょう。

お金があれば、パラゴン姫の身体は得られても、愛を勝ち取れるわけもなし。姫君にとっては、オーナーの地位やら金持ちであることなど、なんの魅力にもならないのでしょうね。自分のお気に入りのオーナーが、自分と長時間一緒に遊んでくれるかどうかが、関心事なのでしょう。

23年間をJBLパラゴンと暮らして、様々な不可思議な体験をしたので、単なるオーディオ・スピーカーとは思えなくなっている。

パラゴンの中には魔物が住む。正気を失わせるものが棲み付いているように思いながら、毎日パラゴンが歌う声を聴いている。パラゴンの音にはそういう狂気を呼ぶものが存在する。

とにかく、伝説に彩られたスピーカーだけに不可思議な現象が有ると思っている。近年、クレル社のダゴスティーノ氏が完成させたLAT1というスピーカーは、メタルキャビネットで寸分の隙無く出来上がった工業製品だが、そのLAT1であれば私のパラゴンのような現象は起きないのではないかと推測する。超合金製の最新技術製品には、怪奇現象はおきそうもない。

第一、この手の新設計の高額スピーカーというのは、何処のメーカーでも当初は注目を浴びるが、長生きしない。数年すれば、直ぐに上位機種に置き換わって色褪せるのだ。

パラゴンは手作りの木工製工芸品と言える楽器型スピーカーですから、そのような最新工業製品的なスピーカーとは対極に位置する。JBLパラゴンくらいに完成されたスピーカーであれば、上位機種が発売されることもない。

最新型JBL K2 - S9800 は素晴らしい音がするけれど、エンクロージュアは人の憧れを誘うようなものではない。著名な評論家達は、ここら辺を物足りないと評している。物として人を魅了するには何かが足らないと言い、その顕著な実例としてあげられるのはパラゴンである。人を魅了するデザインというのは簡単には生まれない。

オペラ歌手が身体全体を使って歌い上げるように、パラゴンは全身を震わせて歌うスピーカーシステムなのだ。

パラゴンこそ近接聴が可能なスピーカーの代表

パラゴンに関する記事を検索したら、以下の記事が眼に付いた。曰く、

「そういや、四畳半にパラゴンいれて聴いているアホが居ったなあ~」

というこの人は、基本は部屋だという持論の人です。勿論、アホなのはこの人で、己の未熟さを知らず、己がモノを知らなさすぎることを知らないのです。

部屋の影響を少なくするにはニアフィールドで聞く事で、有る程度解決できます。多くの日本人がウサギ小屋的な狭い小部屋でパラゴンを使う理由は近接位置で聴けるからです。どんな小型スピーカーよりも近接して聴けるのがパラゴンなのは、このSPを使った人ならば誰でも発見することです。

広い部屋で聴くとすれば、50畳ほどの石造りのお城のようなところがふさわしいと思う。たかだか20畳程度の部屋で聞く場合を想定すると、やはり狭い部屋と同様に近接位置がベストリスニングポイントになってしまうだろうと推測します。

私がパラゴンを買う時に店員に聞いた話では、日本人が好んでパラゴンを買うので、JBLは製造中止したいのを取りやめて作り続けているのだ、ということであった。つまり、パラゴンこそはニアフィールドリスニングにもっとも適したSPのひとつなのだ。言い換えれば日本のウサギ小屋住宅御用達スピーカーとも言える。

長年オーディオ誌を読んでパラゴンを使っている人の記事を読むと、私だけではなくて狭い部屋で使っている人が多かった。

ニアフィールドというのなら、古今東西パラゴンを最右翼にあげなくてはならない。なにせスピーカーとの距離がゼロセンチでも聴けるスピーカーなんてパラゴンを置いて他にはなかなか見あたらない。

パラゴンの使い方は様々な使い方があるけれど、前面の音響パネルにピタリと額を付けて聴くという人もいるのだ。故瀬川氏の報告によれば、その方のパラゴンには前面音響放射パネルに額の油染みが出来ているという。 これを読んだフクロウさんは、なにやら魑魅魍魎が跋扈する不気味なパラゴンの世界を覗き見た思いがしたものだ。

それにしても強力な375(376)ドライバーによる中音ホーンでダイレクトに鼓膜を振動させるのであるから、なんと過激な聴き方であろうか。でも、麻薬みたいなもので、これは病み付きになるのかも知れない

「SPとの距離ゼロで激聴! 麻薬的ニアフィールドリスニングをパラゴンで」・・

ウ、これは危ないな。

※そこまで過激にならなくても、フクロウさんのパラゴンのベストリスニングポジションを計ったら145センチだった。床面から耳の位置までの高さは90センチである。そんなに都合の良い椅子など存在しないから、家具作りが得意なフクロウさんの自作である。私の場合、自分にパラゴンを合わせる事は諦めて、私がパラゴンに合わせるようにしたのです。その結果が専用椅子作製となった訳だ。

なお、パラゴンを高いステージに乗せるというのはパラゴン使いなら誰でも考えつくのだが、私の場合は見事にパラゴン嬢にはねつけられた。素人の妻でさえ、台に乗せたら随分ひどい音になった、と言ったのだから、その酷さは並大抵のものではなかった。

よく喫茶店とか、公共の場等では台の上に乗せて鳴らしているパラゴンを写真で見るのだけれど、あの状態でマトモな音になっているのだろうかと不思議だ。店だから単なるBGM的な使い方でも良いのか?。

憑かれたようにSPに額を密着させて聞くという人には及ばないけれど、私は8畳間前方壁からの距離が140センチほどの場所で聞く。私も、かなりのニアフィールドリスニングだと思います。これは部屋の四隅に置かれたサラウンドSPとの兼ね合いのせいですから、通常の2チャンネルステレオとしてパラゴンを聴くのなら、さらに近接位置になるでしょう。

また、SPの50センチ前であぐらをかいて座って聴くボーカルもまた麻薬的効能があります。

従って店ではなくて個人所有のパラゴン使いの方々の大多数は、近接位置で聴いていると思います。こうすることで最新のモニターSPに負けない解像度の高い音が聴ける。パラゴンから一メートル以内に近づいて、その悪魔的魅力の美音をじっくりと聞いたことがない人は、パラゴンを聴いたことにはなりません。

パラゴンというスピーカーは巨大な外観と裏腹に、ニアフィールドリスニングにより威力を発揮する類希なSPなのです。

○JBL社において、最後の1人となったparagon制作職人「Mr. fred kato」こと、フレッド・加藤氏に敬意と感謝を表し、制作中の御姿をトップページに飾らせていただく。シロフクロウさんの愛機も加藤氏制作である。

○少なくとも1978年には、Mr. fred kato氏が、ただ一人残った職人であったことが、菅野氏によって報告されている。

パラゴンは、加藤氏がリタイヤする1983年まで製造されていた。また、この写真を見ても解るように、工場生産ラインに乗らないパラゴンは、日本の宮大工のような木工職人の手作り制作であった。まさに大型楽器工房による特注楽器ともいうべきスピーカーがJBLパラゴンであり、JBL工房において一台ずつ手作りされたのである。この希有なスピーカーの製作技術は誰でも出来るわけではなく、製造と組み立てが出来る職人が居なくなれば消滅する運命にあった。

○JBLパラゴンは、その誕生秘話から推測されるように、史上最強のホームシアター用センタースピーカーとして使える事に、どれだけの人が気付いているのだろうか?

パラゴンの伝説を紐解けば、有意義な使い方を再発見できる。

○パラゴンは1957年に開発され、JBL社において最初の3ウェイ機でした。当時はほとんどが2ウェイの時代でしたから、画期的な製品だった。

第1号のparagonモデルが完成したのは1957年8月のことでした。しかし、実際に発売されたのは1958年の春からです。1983年まで製造されて、カタログには1988年まで残っていました。

昔の雑誌による1988年まで30年間ほどに渡って製造というのは間違いです。カタログに残っていただけのこと。製造期間は1957年~1983年で正味25年間ほどです。

※余談ですが、高音用075ツィーターは、パラゴンが発売される前年の1957年に発表されています。この経緯から、075無しの2ウェイパラゴンが売られたという噂は、単なる憶測と思われます。設計開発時点では2ウェイであったことは確かです。

○内部構造が解るように色分けした図です。

パラゴンは一目見ただけで、低音がどうやって出てくるのかを理解しがたい。

なにせ、パラゴンはあまりにも特異な構造なので、図面を初めて見る人にとって、低音ホーンはどこからどこまでなのか理解できないと思います。

図の青色部分が、S字型の低音ホーンとなっていて、この低音ホーン構造自体が、筐体本体そのものであり、極めてユニークな作りになっている。

○パラゴンの内部には、グラスウールの類は一切使われておらず、ウーファのバックキャビティにも入っていません。私はこれを、恐竜型と呼んでいるが、一般的なグラウール入りのスピーカーシステムは、毛の生えた哺乳類であるという認識で、対比させているからです。

オールホーン形式では、アバンギャルド社のトリオ・システムもあるが、ユニット毎にバラバラになっています。

3ウェイオールホーン形式は希有な存在であり、左右が一体型となったステレオ用オールホーンスピーカーというのは、古今東西パラゴンだけです。

なお、タンノイやクリプシュのスピーカーに採用されている低音ホーンはフォールデッド(折り曲げ)ホーンという種類で、手作りSPで有名な長岡式ホーンもフォールデッドホーン形式です。

○JBLパラゴンは、流麗なデザインで、見る者を圧倒する。

この曲線と直線が彩なす見事なデザインの美しさは、たとえようがない。

人間が音楽を愛でる道具として、これほどの美しい光彩を放つ製品が二つとあろうか。

○インダストリアル・デザインという分野に限っても、これほど見事に、機能美と外観の美しさを兼ね備えた製品を私は知らない。

正面の湾曲パネルの役目は、放射された音を拡散させるレフレクターの役目も果たしている。前足を支える足はまた、筐体全体を支える役目を兼ね、かつ中音ホーンを支えている。どこにも無駄が無い見事さは、素晴らしいの一言に尽きる。

JBLパラゴンのサイズや重量に関しては、手作り故に全て同じではないが、パラゴンの寸法を、カタログ値と私の所有するものを並記しておくので、参考にされたい。

横2630(私のは2640)高さ900(私のは880)奥行き610(私のは620)で私のパラゴンが少し大きい。

(高さは前面の湾曲パネルの最上端までのサイズなので、内容積とは無関係です)

初期型と中期型のJBL Paragon =型番はD44000=重量 316kg

後期型のJBL Paragon=型番はD44000WXA=重量 318.4kg

○中音ホーンのH5038ホーン周辺の写真。

楕円のホーン開口部や376ドライバー周辺のフォルムは、女性の肉体美の極致を連想させ、細長い脚と共に相まって、300キロという巨体にもかかわらず、繊細な印象を与えている。まるで、軽やかなステップで、ダンスをしているようだ。

○この角度から見た美しさから、私はパラゴンを女性に例えるようになった。

オーディオ・ファンは、自分の愛機を女性に例えたがるものだが、美麗なパラゴンの姿は女性美以外のなにものでもない。美しい姫君が、華麗なドレスを着こなして歌い踊る姿を連想させるのだ。私にとっては永遠の恋人であり、愛人で有り続ける。だから、毎日眺めていても飽きることは無い。

JBLパラゴン _ その歴史と伝説

◎解りやすくする為に各ユニット変遷によって、時代毎に大分類しておく事にする。分類基準の基本はウーファユニットによる。それぞれウーファ(低音域)、スコーカー(中音域)、ツイーター(高音域)の三種類組み合わせによって分類する。

☆初期型=150-4C、375、075 = 1957年8月に一号機完成・1958年春から発売され、1964年まで製造。

☆中期型=LE15A、375、075 =1964年から1979年まで製造された。

☆後期型=LE15H、376、075 = 1979年から1983年まで製造された。

※中期型は最も数が多く、古い16Ω仕様のものと、その後の8Ω仕様のものがある。

製造番号が930番あたり以降は8Ωで、750番あたりより古い製造番号は16Ωだったことは解っている。

この中間に170台ほどのパラゴンが存在し、その中のどれか2台が、16Ω時代と8Ω時代の分かれ目になっている。

※注=2005年8月にインターネット上にウーファユニットにLE15Bを使った一台を見た。

これは1961年あたりの僅かな時期に生産されている。私の分類では初期型としておきます。

ただ、これは裏蓋が改造されており、LE15Bが後付である可能性が有る。

製作年代別の分類方法は、ウーファ以外にも考えられるが、年代特定が難しく、煩雑すぎるので単純にウーファユニットによる大分類のみとした。

なぜならば、ウーファユニットのみが、生物学で言うところの「標準化石」になりうる年代測定要因だからです。

注=エンクロージュアのみの型番はC44で、これにユニットシステムが組み合わされて箱形式がD44000という形式名となった。

◎最初に元社長のアーノルド・ウォルフ氏の話から紹介する。

「スピーカーの歴史上でも、D44000パラゴンほど神秘的伝説に包まれ、切望され続けたスピーカは無かった。ユニークなデザイン方針に基づいた画期的な製品であり、JBLが製造した他のいかなるスピーカーシステムより長い期間製造され続けた。パラゴンは1957年から1983年まで、25年間の長きに渡ってJBLの生産ラインに残り続け、約1000台が生産された」

以上が アーノルド・ウォルフ氏による証言と解説です。

私見=日本の記事では1988年まで31年間製造とされているが、販売カタログに残っていたのが1988年までと言うことであり、アーノルド元社長の証言通りに、実際の生産そのものは1983年で終わっている。製造期間は約25年である。

その後の1988年までの5年間は、在庫一掃までの期間です。

最後期型は350万円の値段をつけて販売しても赤字だったので、JBL社としては早く生産をうち切りたかったようだ。しかし、アーノルド・ウォルフ社長が若い頃JBLに入社する時のプロジェクトがパラゴンであったし、長く、同社の最高級フラッグシップモデルでもあったから、赤字でも作らざるを得なかった事情もあろう。

価格の推移も書き留めておく。後期型パラゴンの定価は350万円だが、最後期前のパラゴンは長い間220万円で推移していた。

最も古い初期型は168万円、1970年頃には1736000円、1974年1552700円等と、ドルと円との相場による変動があった。

30年~50年ほども前の価格であるから、現代の貨幣価値と置き換えて考えるべきで、当時は途方もない高額品であったのだ。

解りやすく言うと、当時の一般人給料税込み3万円で116ヶ月ぶん。現代人給料は丁度10倍の30万円だから、現在価値置き換え3500万。

勿論パラゴンの他に、相応しいアンプやプレーヤーも必要だし、なにより一軒家が必要だ。頑張っても一般人には買えなかった。

価格推移例の一覧・後期のWXA表示品は搭載SPユニットが違う

JBL Paragon D44000= \1,552,700【1973年頃】 \1,600,000【1980年頃】

JBL Paragon D44000WXA= \2,200,000【1982年頃頃】 \2,800,000【1983年頃】 \3,500,000【1985年頃】

◎パラゴンの基本設計者であるリチャード・レィンジャーの事も明記しなくてはならない。

マーク・ガンダー氏とジョン・イーグル氏の語るところによれば、リチャード・レィンジャーがJBL社に来た経緯は良く解っていないというが、近年、その経緯は明らかになってきた、

彼はLBL社に来る前は、映画の録音再生技術開発をしていた【レインジャートーン・コーポレーション】のオーナーだった。ブロードウェーの劇場で使われた最初のアンプ音響装置を、リチャード・レィンジャー が設置した事が知られている。

リチャード・レィンジャーは、パラゴンの基本設計を持って、リチャード氏がJBL社を訪れて、ビル・トーマス社長に逢い、反射パネルを用いたシアター用システム設計を、家庭用のスピーカーに応用することを提案した。

パラゴン誕生の始まりであった。

リチャード・レインジャーの設計だけで、パラゴンが完成したのではない。日本では、いとも簡単に、リチャード・レインジャーの設計によってパラゴンが出来たと書かれていることがあるが、机上の設計だけで製品が出来上がる訳もなく、特に最も難しい低音ホーン形状に関しては、未完成の部分が多かった筈だ。

リチャード・レィンジャーの専門的技術によって、単独システムによる拡散方式がJBL社にもたらされた事が、パラゴン誕生のきっかけとなったことは間違いないのだが、忘れてはならないことは、paragon誕生を実現させるには、天才的デザイナーのアーノルド・ウォルフ氏の登場を待たなければならなかったということだ。

◎ あまり知られていない事だが、その開発当初は、075ツィーター抜きの2ウェイスピーカーとして設計されていた。アーノルド・ウォルフ氏によって、1957年の8月に四週間かけてパラゴンのデザインが決定され、完成したモデルは3ウェイであった。完成する前年に、075ツィーターが開発発表されていたので、パラゴンはJBL最初の3ウェイスピーカー・システムとなったのだ。

また、パラゴンはハーツフィールドタイプのコーナースピーカーの間に置かれるセンターチャンネルスピーカーとして考案されたものだった。つまり、現代のAVホームシアター用センターSPに相当する訳だが、この考えの技術的なコンセプトは1930年代ベル研究所によって行われた研究調査に基づいており、最も安定したステレオイメージはセンターチャンネルスピーカーの設置によってもたらされるという考えに基づいている。

私が思うには、現代の5.1 映画サラウンドでも、ホームシアター映画のセリフを明瞭にする為にセンタースピーカーは必須とされているけれど、元をただせばベル研究所が発信元なのか!なんという先見性!

この考えは1930年に既に存在していることに驚かされるが、この事からもスピーカーというのは進歩が極めて少ないオーディオパーツだと思う。

AV用センタースピーカーとして家庭でパラゴンを使うのは費用からもスペースも大それたものだったから、結局は独立型スピーカーシステムとして世に出る事になった。

フクロウさんはホームシアター用としてパラゴンを使っているが、自ずとセンタースピーカーとなっている。

◎パラゴンの製造プロジェクトは、どのような経過をたどったかを、私の調べに基づいて、補足をまとめておきます。

リチャード・レィンジャーの基本設計を元にして、デザイナーだったアーノルド・ウォルフによって開発が行われた。

初代社長であり天才技術者だったジェームズ・バロー・ランシング氏(本名はジェームズ・マーティニ)の死後に会社を受け継いだウィリアム・H・トーマスは、当初はコンサルタントとしてアーノルド・ウォルフを1957年に雇って、パラゴン製造開発プロジェクトチームを発足させた。

なお、このチームには銘器ハーツフィールドを世に出したウィリアム・ハーツフィールドも加わっていた。そしてアーノルド氏はパラゴンを世に送り出した衝撃的なインダストリアル・デザイナーとして有名になった。

この経緯から、パラゴンを生み出したのはアーノルド・ウォルフ氏ということができよう。なぜならば、基本的アイディアはリチャード・レインジャー氏によるものだが、工業製品としての具現化には、机上の理論だけでは不足で、具体的な設計とユニットビルトイン、総合的なデザイン等に負うところが大きいからだ。

A・ウォルフはその後1969年にJBL社長に就任した。1979年に来日した後でJBL社を退職するまで約9年間、社長を務めた。彼の退職後三年でパラゴンは終焉を迎える。

○パラゴンは組み立てが非常に複雑なシステムで、困難な手作業によって作られた。

1960年代では一台のシステムを完了するために一人で112時間が必要と見積もっていた。多くがキャビネット仕上げに費やされていた。粗組み立てが終わると、約8時間をかけてエンクロージャー全体に磨きかけた。そして次に別の人の手でオイルのシングル・コーティングをして、ひと晩乾燥させた。

その翌日、オイルフィニッシュを2度行い、さらにその後6時間かけて最終の仕上げをした。まだ終わりではなく、最終仕上げの後ワトコオイルによるコーティングは更にもう一度かけられて、手で磨かれた。

(※明記しておきますが、このドン・マクリッチー氏が詳細な取材をした記事には、米松(ベイマツ)がパラゴンに使われたという文章は無い)

パラゴンの仕上げには知られているワトコオイル仕上げの他に、1960年代前半までは、ウォルナット、トーニィ・ウォルナット、マホガニー、及びエボニィの四種類の仕上げが選べた。そして、値段は高くなるが特別オーダーとしてピアノラッカー仕上げも注文できた。

○パラゴンの業務用機種が存在した。

マークガンダー氏とジョンイーグル氏の語るところによると、パラゴンのオリジナル構造では2つの150-4Cバスドライバーが別々に正面のホーンに装填されていました。

2つの375コンプレッション・ドライバーはH5038P - 100楕円形ホーンに装着され、それぞれがカーブしたパネルの一面に向いていました。

又、2つの075リング・ラジエーターはキャビネットの後部にマウントされていてセンターのリスニングポジションに向いていました。

ドライバーは500hz と 7000hz にクロスオーバーしていました。

パラゴンの家庭用機種が導入された頃と同じ時期に、スタジオモニタリングとステレオ映画音再生のようにビルトインで使う目的の業務用機種がありました。しかしながら、このような需要はそれほど大きいものではなく、業務用変形機種は間もなくラインアップから消えた。

☆ パラゴンの変遷についての詳細

ドライバーは何年もの間様々な変更がなされ、細かい部分の経緯は現在は不明な点が多い。

当初のウーファユニット150-4Cは、ハーツフィールドにも使われていたものだが、1959年にLE15Aが新たに開発され、1964年にはウーファーがLE15Aに変更された。

また当初、1963年に開発されたスピーカー内蔵用パワー鞍部の、SE401後のSE408S型)がキャビネットにビルトイン出来るようになった。

注文時点で、最初からパラゴンにパワーアンプ付加システムを買えるオプションが導入されていた。

しかし、このパワーアンプ付加オプションは70年代までには行われなくなった。

◎ウーファユニットLE15Aを使用したパラゴンを中期型と分類したが、この中期型は長い年月に渡って作られ続けた事もあり、全製造機の95パーセントほどと推定される。2%ほどが初期型、残り3パーセントが最後期型に分類されると、私なりに推測している。

後期型パラゴンは1980年以降となるが、それはスピーカーユニットが1979年に開発されたフェライト磁石採用ユニットによつて、かつてない大変化を遂げる事による。1980年に、JBL社の全てのバスドライバーのマグネットがアルニコ磁石からフェライト磁石に変えられたのだ。その変化に伴い、1979年にはパラゴンのウーファが、LE15Aからフェライト磁石のLE15Hに変えられ、翌年の1980年には、中音ドライバーユニットの375も最新型の376に入れ替えられた。

こうしてパラゴンの再生音は大きく変わった。

私の所有する最後期型には遺物のごとく残っていたビルトインパワーアンプ用のメクラ蓋は姿を消している。

このメクラ蓋が無くウーファユニットにLE15Hが入っているパラゴンは、完全なる最後期型の証明になると私は思っています。

古いパラゴンのメクラ蓋は、8Ω仕様になった比較的新しいパラゴンでは作られなくなり、フラットな裏蓋になっていますが、このメクラ蓋の用途は、JBLではエナジャイザーと称している、ビルトイン用パワーアンプの為のものです。

このパワーアンプは、オブションで注文が有れば取り付けられ、スピーカーシステム毎に特有のカードが差しまれる形式のものです。

つまり、パラゴンにはパラゴン専用カードが刺し込まれたビルトインパワーアンプが用意されました。

エナジャイザーは、当初はSE401E型で、その後はSE402E型。後にSE408E型がある。

○追記で、面白いエピソードを紹介しておきます。

この頃の日本では。アルニコ神話が囁かれていた時期で、頑固なアルニコ信奉者が「昔は良かった」と、発言していた。日本のステレオサウンド誌にパラゴンを所有しているオーディオ・ファイルグループの記事が掲載され、その発言の要点は、

「みんなアルニコが良いと言っているが、ことパラゴンに関する限りはアルニコよりもフェライトを使ったLE15Hの方が良い。だからパラゴンをパラゴンに買い換えた」

というものだった。私のような貧乏人は一回パラゴンを買うのに苦労したが、この方々はLE15Hを採用したパラゴンの音の変化を、ただごとではない大変革と聞き分けたが故に、アルニコのパラゴンをフェライトウーファ入りのパラゴンに買い換えたと推測する。

JBLパラゴンについて☆その歴史と伝説=No2

1978年のステレオサウンド記事に、菅野氏の話しが対談形式で次のように報告されている。氏の報告は信頼できます。

菅野氏がJBL社を訪れた時、日系二世の加藤さんが、たった一人でパラゴンのエンクロージュアをコツコツと作っていたと報告している。また、加藤氏が居なくなればパラゴン製造はできないだろう、という事も話しておられた。

加藤氏の父親は一世で指物師であった。加藤氏はその技術を受け継いでいたが為にJBL社に雇われていたのである。後期型のパラゴン製造時期は1980年以降であり、その前年の1978年にはフレッド・加藤氏がただ一人残ったパラゴン製造職人となっていた。よって後期型であれば加藤氏が一人で作り上げた製品と断言できる。

フクロウさんも自分のパラゴンのどこかに加藤氏の銘が刻まれていないものか、と、捜してみたけれど何も無かった。しかし、刻まれていなくても間違いなく私のパラゴンは加藤翁製作である。少なくとも1978年以降は加藤氏の単独製作だったのだから。

ここで忘れてならないのはユニットは工業製品でも、独特の低音ホーンを持つ特殊エンクロージュアは特注楽器製作そのものです。パラゴンのような楽器型スピーカーという製品は「箱」であるエンクロージュアで音の善し悪しが決定することも、忘れてはならない。

最後期型ドライバユニット入りは1980年からとされるが、一ヶ月に1台か2台のペースになっていた。最後期型は1979年から1983年の約三年間ほどしか作られなかったのだが、世界に冠たるJBLのフラッグシップモデルのパラゴンが、日系二世のご老人が一人で作っていた事は驚くべき事だ。

製作職人は既にご高齢だった加藤翁ただ一人なのだから、三ヶ月に二台のペースとするのは多すぎるかも知れない。1982年頃には売れなくなっていた事も知っているので、平均製造ペースは最後期になると減少した筈です。市場原理が働きますので、売れなくなったパラゴンは製造台数は減少する。製作職人が1人だけになったのは、注文が減ったからです。

これで計算すると年間8台がやっとだろう。三年半で28台だ。加藤ご老人が一人でこんなに作れたのかは疑問ではある。だから最後期型は全世界に40台程度と思われる。全体の3%と私が推測する根拠はここにある。

1980年以降は日本向けだけに製造されたのでは無いと思われるので、現在日本に最後期型パラゴンは何台存在するのだろう?。

追記=2002年の8月に、予想として後期型はほとんどが日本に輸入されたように思った。欲しがる人が日本人に多かったからです。

また、ユニットを入れ替えて後期型として並行輸入された偽の後期型が多数存在すると思われるふしがある事は別記に記す。

追記=2006年8月に製造番号刻印039の後期型パラゴンが報告され、どうやら45台ほどの後期型が有ると推測されました。

JBLパラゴンについて☆その歴史と伝説=No3

◎ステレオサウンドNo60=1981年の秋号によれば、同誌の評論家達によるパラゴン視聴は後期型で行われたが、試聴記によると、いつも酷く悪い音で鳴っているパラゴンばかりをあちこちで聞かされていた評論家達が多かったようだ。鳴らし込むのに大変な努力を必要とする事は、前期・中期・後期型を問わず、同様に難しい。

岡氏「上手く聞こえたためしがなかったが、非常に認識不足だった」

菅野氏「今日、ここで聞いたパラゴンの音は、大変素晴らしかった」

瀬川氏「パラゴンを鳴らすのは並大抵のことではない。本当はもっともっと凄い音がするのだが、今日は54畳の空間の有る部屋のせいか、まぁまぁの音が出た」

瀬川氏だけは、何人かの個人宅で、良い音で鳴っているパラゴンに出会っている。

ここでは明確に書かれていないが、評論家諸氏が以前に聞き馴染んでいた初期&中期型のパラゴンと違い、この試聴記で使用したパラゴンが後期型だった為に、意外なほど良かったと思われるふしがあるのだ。私が自宅で始めて鳴らした時に、予想外に良かった事を覚えている。

購入前には私自身も、どこで聞いても良く鳴っていないパラゴンばかりであった。購入先の店員もパラゴンを鳴らすのは至難の業だと、念をおされた上で買ったのだ。だから、初音出しでは、さぞヒドイ音だろうと思ったのに、意外にまともな音が出たので、まぁこれならこの先なんとかイケる!と大変嬉しかったのを覚えている。

さて、話を戻すと、ウーファにLE15Hを使い、スコーカードライバを376に替えた最後期型は1983年に製造中止になるまで生産されたが、その生産数は40台程度と、ごく僅かだったろうと予想される事は既に述べた。

パラゴンの再生音は、いよいよ高みに上り詰めていったのだが、生産はそれと逆行して減少の一途をたどる。

あまりに複雑な製造工程と完全手作り製品ゆえに、世界の工業需要から離れて行ったのだ。採算性が悪い事も生産打ち切りの原因だろう。

JBLパラゴンについて☆その歴史と伝説=No4

◎ パラゴンをビンテージ・スピーカーとして購入希望者が未だに居ますので、パラゴンを手に入れたい人の為に、私からのアドバイス。

日本では喫茶店等を開店するにあたり、中古のパラゴンを買い求める人もいる。姿があまりに美しいからだ。時々、ステレオサウンド誌で地方のオーディオ店から出物が有ります。

輸送料はかかりますが、確実なのはアメリカ中古市場から買い求める事です。

2001年当時には、LE-15Aを使用した中期型が、アメリカのコレクター市場で二万ドル(270万)以上の値で売られていました。

日本でも中古を250万円前後で売られていると思うが、ほとんどは製造台数の多い中期型です。

初期型はユニットが劣化し過ぎたものも有るので勧められない。半世紀前の製品となると、箱の保存状態の良いものは少なくなるのが道理。

音が出なくても、飾り棚代わりに欲しいという人も居るので、そういう方なら初期型でも良い。気持は解る。

もし最後期型中古を安値で売っている店が有ったら、その店は価値を知らない訳でビッグチャンスです。良く乾燥したエンクロージュアの後期型パラゴンを中古で入手するのは至難と思うが、もし存在すれば、この世のパラゴン中で僅か3%の当選くじとも言えるので稀少価値が有ると思っています。

湿気で音質が劣化しているパラゴンは安くても買ってはいけない。

長年オーディオファイルとして過ごして来た夢追い人の行き着く先が、このスピーカーなのかも知れない。四十代まで最新型スピーカーを変遷したオーディオファイルが懐古型スピーカーに辿り着く、という話は良く聞くことだ。

◎ パラゴンの製造に関しては他にも面白い事がある。まぁ、伝説になるくらいだからエピソードに事欠かない。

それは完全な設計図というものが存在しないことです。設計図はパラゴン製造工場の職人の頭の中にだけ存在しました。

また、興味深いことは、家庭でスピーカーを制作してみよう、という腕に覚えのある人向けに、JBL社から各パーツの寸法などが書かれた設計図が、1960年代に販売されていた。ユニットはJBL社から買い足して取り付ける、ということだが、家具製作者なら出来たかもしれない。

その設計図はJBL本社においても、今では消失してしまっているという。これまた正に伝説と化した所以だ。

☆追加記事=2003年に、アメリカの市場でこの設計図が売りに出されました。

それは片側だけの設計ですまされており、細部については、制作者の技術にゆだねられる性質のもののようです。

やはり、伝説どおり、パラゴンの設計図は熟練した職人の頭の中にだけ存在し、設計図があれば誰でも製造できるというものではない。ですから、パラゴン職人は日本の神社仏閣を造る宮大工のようなものだと思えば良い訳です。

☆追加記事=2006年では、CD-ROMにより、paragonや他のエンクロージュアの設計図が、ネット販売されているのを見ました。

日本のメーカーがパラゴンのレプリカを作っているが、聞いた人の話では異口同音に、まったくオリジナルとは違う音がしているとの話でした。

○パラゴンは、一台ずつ、微妙な違いがあります。

勿論、アーノルド・ウォルフの設計は存在しますが、実際の製作現場においては、一台のパラゴンから別のパラゴンにそのキャビネットパーツを代用するのは不可能だったのです。同じ製造職人であっても、一台一台が、それぞれに微妙に形状が異なっているのです。

この事からも解るようにパラゴンとは、木工職人が世界に一台のみのカスタムメイドとして作ったスピーカーなのです。勿論木目模様は一台一台違うし、塗装の色合いも一台一台が独自の色合いを持っているのは、このためです。

ちなみにフクロウさん所有のパラゴンは、やや赤みを帯びています。足材の紫檀が塗装時点で赤みを帯びる木材だったので、その色に全体を合わせたのではないかと思われる。

現代でも手作業によるスピーカー製作は行われているが、ここまでクラフツマンシップに満ちた製品はスピーカー史上に無い。

JBLパラゴンについて☆風評に惑わされず本質を見極めよう=No5