777投稿集

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14038024

777 音楽関係投稿集

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14037397

777 オーディオ関係投稿集

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14037403

▲△▽▼

▲△▽▼

20世紀後半以降はドイツ、イギリスやフランスでも音楽や音が わからない人間ばかりになった。 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/06/24/031706

原音を遥かに上回る霊妙な音を奏でるスピーカーは真空管アンプで鳴らした QUAD ESL63 だけ - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/08/153313

最高の音を出すオーディオ:スピーカー QUAD ESL63 + プリアンプ マランツ7C + EAR の真空管パワーアンプ - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/08/135141

▲△▽▼

QUAD ESL57 は本当に ESL63 より良い音なのか?

QUAD ESL63pro は本当に ESL63 より良い音なのか?

ESL57 はモニタースピ-カーです。音が分厚く、低音も凄い音で鳴ります。

ESL57 のアルミ製のパネルは部屋の壁からの反射音によって盛大に鳴り、大きな共鳴音を追加する様に作られています。但し、音色は中性的でホールトーンは全く出ません。

モノラル時代のスピーカーなので1台使用が原則です。部屋のコーナーに置いて、低音と壁からの反射音を追加してコンサ-トホールで聴く様な響きにしています。

2台組み合わせてステレオにして真正面から聴くと、音が濁り、低音も出なくなります。

ESL57 はエレメントの裏側にフェルトや植物の繊維のようなものがぎっしりと貼り詰められていてエレメント裏面から出てくる逆相の音を減らしています。

一方、ESL63 はエレメント裏面からも表面からと同量の逆相の音が出ているので、部屋のコーナーには置けません。

ESL57 はインピーダンスが高いので、パワーアンプは15Ω用のスピ-カー端子が付いたものしか使えません。 QUAD606の様な 8Ω用のスピ-カー端子しか付いていないパワーアンプに繋ぐと 100Hz以下の低音が出なくなります。

それからこれは ESL57 と ESL63 共通ですが、高音域でインピーダンスが極端に下がるので、パワーアンプは出力トランスが付いたものしか使えません。OTLの真空管アンプや殆どのトランジスタアンプの様に出力トランス無しのパワーアンプを使うとハイ上がりの変な音になってしまいます。

ESL63 はコンシューマー向けのスピ-カーで、アルミのパンチングメタル(グリッドスクリーン)の穴の大きさをロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現する様に最適化しています。但し、部屋の壁からの反射音には共鳴しません。

ESL63 の音色とホールトーンの美しさは過去・現在・未来のあらゆるスピーカーで最高ですが、音の厚みが薄く、低音はあまり出ません。3年も経つとエレメントの接着剤が剥がれて音が大きく劣化し、5年経つとノイズが出て聴けなくなります。

それから、スピーカーの配置、アンプ、ケーブルの選択、スピーカーケーブルの長さで音が極端に変わります。

ESL63pro は ESL57 の後継のモニタースピーカーで、低音も ESL57 程ではありませんがソコソコ出ます。 但し、パンチングメタル(グリッドスクリーン)をステンレス製にしているので音色は中性的でホールトーンは全く出ません。

英国BBCとオランダ・フィリップス社は いまだに ESL57 と ESL63pro をモニターで使ってます。

① ESL57とESL-63の違い。

•ユニット構成

ESL57では3つのエレメントを使い、うち2つを低域、1つを中高域と高域の2Wayとして使用して、 全体としては3Wayスピーカーとしていました。

ESL-63は、エレメントは4枚ですが、同軸ユニットの様に動作するように、同心円上に、 電気的に8分割されていて、球面波が出るようになっています。 (リングの外周になるにしたがって、高域成分を落とす工夫をしているので、 ESL57は3WAYだがESL-63はフルレンジという表現は、必ずしも正しくないように思います。)

ESL57が平面波を発する事に対して、ESL-63は自然界の音に近い、球面波が出るように工夫されているのである。これが、最大の違いであり、設計者のピーター・ウォーカーがもっとも注力した部分である。

• 保護回路の徹底。

過大入力により壊れやすかったES57と比べて、保護回路を徹底することにより、相対的に壊れにくいスピーカーとして仕上がっています。

• 寸法比

横長の ESL57 に対して、縦長の ESL-63 と、部屋の設置条件は随分かわった。 ステレオで部屋の中に2台置くために少しでも設置場所を減らす工夫をしたのではないでしょうか? (ESL57 が発売された時期は、まだ、モノラル時代でしたから、スピーカーは部屋に1個でした。)

② ESL63Pro の ESL-63 からの変更点

Philips の要望で ESL-63 をレコーディングモニターとしてより適した仕様に変更したものが1985年発売の ESL-63Pro です。

エレメントを保護するパンチングメタルがアルミからステンレスに変更。強度の向上と共に、パンチングメタルの開口率をアップ。

• フレーム強度の向上、及びキャリー用の取っ手を装備。

• 過大入力時の保護回路を、音をシャットダウンするタイプから、歪ませても音を出すタイプに変更。録音モニターとしては必須の仕様。

▲△▽▼

僕が今迄に聴いたオーディオの中で本当に感動したのは

① スタックス クラシック音楽用静電型ヘッドフォン STAX SR-Σ Pro (EarSpeaker)

https://blog.goo.ne.jp/webern/e/d13ece9a7479cb05ff46252823f48cbb

② QUAD ESL63

③ Goodmans Axiom80 オリジナル(大阪 堺 の sawada audio cafe で聴いたもの)

の三つだけです。

この内ではスタックス クラシック音楽用静電型ヘッドフォンが一番良い音でしたが、何年も聴いている内に耳が痛くなり耳鳴りが起き始めて、使えなくなってしまいました。

音は凶器

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/205.html

Goodmans Axiom80 は復刻版を買って17年間聴いていますが、昔、堺の沢田オーディオで聴いたオリジナル ユニットとは全く違う、エッジレスとは思えない平凡な音でした。

酷い音のインチキ・レプリカを量産して伝説の評価を落とした Goodmans Axiom80

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/686.html

QUAD ESL63 は買ってから何度も修理しながら15年間使っていましたが、最初の3年間は本当に良い音で鳴っていました。

QUAD ESL57 は2年半前に買った中古品を現在聴いていますが、低音が凄い音で鳴るだけで QUAD ESL63 を聴いた時の様に良い音だと思う事は全くありません。

ESL63 のエレメントは ESL57より遥かに薄いので、繊細さが全く違うのです。

QUAD ESL57 は低音が出ない、音量が出ないとか、ESL57 の方が ESL63 より良い音だと言うのは、 ESL57 も ESL63 も使い方が間違っているからでしょう。

僕は2年半前に

オーディオ買取センター

壊れたコンデンサスピーカー高価買取・下取・修理します!

https://www.kaitori.audio/condenserloudspeaker

で QUAD ESL57 の中古品を買って、真空管アンプ「カトレア」に PX4 のシングルパワーアンプと真空管プリアンプも作って貰ったのですが、国産真空管アンプでは全然いい音になりません。 日本製のアンプは物理特性だけは良いのですが、すっきりし過ぎていて中性的で、欧米のアンプの様な色っぽさが全く無いのです。

真空管アンプ「カトレア」

http://cattlea.jp/news/info.php?id=161

交流点火方式の PX-4 パワーアンプ(16Ωのスピーカー用の端子付きのもの)

タムラのパーマロイトランスを使用してPX-4アンプを作りました。交流点火で全ての球をヨーロッパ製で統一しました。音はパーマロイトランスを使用したのでとても柔らかい音色でCDがアナログレコードを聴いている様な音色です。クラッシック系を聴くのに最高です。

http://cattlea.jp/news/info.php?id=161

交流点火方式のバッファアンプ 258,500円

その後、「カトレア」アンプの音が中性的ですっきりし過ぎているので、濃厚な音のアンプに変えてみました:

プリアンプ: マランツ #7

パワーアンプ : LUXMAN MQ-360 (8Ω のスピーカー用端子のみ)

40W+40W 6550A プッシュプルアンプ

LUXMAN MQ-360 ¥319,400(1985年10月発売)

https://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/mq-360.html

の二つを中古品で買ったのですが、結果は大して変わりませんでした。

マランツ Model 7 伝説の音の秘密 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/08/134954

一番安く手に入る良い音のパワーアンプは大昔の LUXMAN の真空管アンプの中古品 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/06/28/204237

パワーアンプを変えるよりスピーカーケーブルの長さを調整したり、パラゴン同様 スピーカーのかぶりつきでヘッドフォン的に聴いた方が音が良くなるのがわかりました。 プロケーブル社の焦点の話は事実でした。

しかしそれでも、昔マランツ #7を使って ESL63 を聴いていた時みたいな この世のものとは思えない音色にはなりません。マランツ #7のコンデンサーをオリジナルのバンブルビーカラーコードからブラックビューティーに変えていたからかも知れません。

因みに、 ESL57 を 2台組み合わせてステレオで聴く場合は、GRFのある部屋さんで薦めている平行法とか対向に置くより、 ESL57 を巨大なヘッドフォンとして聴く方が良い音になります。

ESL57 2台に 30度の角度を付けてリスナーに真正面を向かせてすぐ近くでヘッドフォン的に聴くと良い音になります。

ただやはり、 モニタースピーカーの ESL57 ではどうやってもこうやってもロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現する ESL63 には敵いません。

マランツ#7 を間に入れた ESL63 もスピーカーのすぐそばで聴くと ESL57 より遥かに良い音でした。

ESL63 は 2台のスピーカーとリスナーがなるべく小さな正三角形を作る様に配置し、2台共 30度の角度を付けてリスナーに真正面を向かせて聴くのが一番良い音になります。

良く言われる様に部屋の壁から 50cm以上離す必要はありません。

ESL57 も ESL63 もリスナーは一人のみになりますが、部屋はどんなに小さくても大丈夫です。

しかし、何故か日本人にはモニタースピーカーの ESL57 の中性的で色気の無い音がESL63 やソナスファーベルの色っぽい音より評価が高いのですね:

QUAD ESL57 は音楽や音はわからないけれど真面目な日本人が好むスピーカー

Q: 最高に音の良いスピーカー教えて下さい。 2012/2/15 rollingcyukunさん

最高に音の良いスピーカー教えて下さい。

音の良し悪しは個人差があると思いますがあなた様が良いと思うスピーカーを教えて下さい

A: papageno_eulenspiegelさん

クラシックを聴く場合に限定すれば、QUADのコンデンサー型を超えるものはまだ存在しないと思っています。

数ミクロンという極薄の振動膜に数千ボルトの高電圧をかけたうえ、それを挟む形の電極板に+と―の音楽信号を与えて振動膜を震わせ音を発生させる仕組みで、一般的な、ラッパを箱に取り付ける形式と違って、音楽信号に固有音の色付けがされる要素を極限まで排除したスピーカーです。

拙宅では現在、旧いタンノイのGRF(モニターゴールド)、最近導入したハーベスのHL-P3ESRを含めて3種類をおいていますが、結局、ほとんどQUADのESL57しか使わなくなってしまいました。

ESL57 は1957年頃に発売され、’80年代半ばごろに生産終了となったいわば骨董品ですが、世界中に根強いファンがいて、リストアして使い続けている人たちが大勢います。

ドイツの QUAD代理店では、振動膜を枠に張る機械を英国のQUADから買取って、「新品」を供給しているので(金属製のグリルだけは中古品を塗りなおしたものですが)、ドイツに住んでいたころにわざわざコブレンツに近いQUAD代理店まで行って買ってきました。外観のデザインも大変気が利いていますので、グリルをくすんだ緑色に塗装してもらった我が家のセットは私の最も愛するオーディオ・コンポーネントです。

ドイツQUADでは、ESL57 の改良型である ESL63 の新品も、さらに現在も QUAD本社が量産している ESL2805/2905 も販売していましたが、じっくり聴き比べたところ、音そのものの魅力ではやはり原点である ESL57を超えられていないと思います。改良型では音像の定位や空間表現を改善する措置が加えられているのですが、やはりそのために音質への影響が避けられなかったのでしょう。

QUAD のコンデンサー・スピーカーの唯一の問題点は、その発音方式に必然的に起因する低音の不足と言われてきました(私自身は、主に聴く音楽の種類からあまりそう感じていませんでしたが)。ところがドイツ QUAD では最近、ESL63、ESL57 向けにそれぞれ専用のサブウーファーを独自に開発したとのこと。従来は、既存のサブウーファーをQUADのコンデンサー・スピーカーとうまくマッチさせる事は不可能と言われてきましたが、このESL57専用サブウーファーをドイツに注文してみようかと、近頃悩ましい日々を送っております(きっと近々注文しちゃうんだろうなァ~~)。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1181575751

Quad ESL 57

大須で最も老舗の中古オーディオ屋 さん (多田オーディオ) の店先でマスターが商品のスピーカーで声楽を流していた. これが実にリアルな人の声と聞こえ, 驚嘆したのだが, Quad ESL 57 であった. 1983 年頃である. 社会人になってまもなくのこと, ペアで 24 万円程であったか, すぐに給料をはたいて購入した. 静電式スピーカーならではの自然な音で, とにかく弦の音がすばらしい. ピアノもその楽器が仕組みとして弦をハンマーが叩いて音を出していることを彷彿とさせてくれるスピーカーである. 出力は出ないが小部屋で聞くには十分であるし, 私はあまり交響曲は聞かないので長い間私のメインスピーカー

となった.

Sonus Faber Grand Piano Home

随分時が経過. ふらっとサウンドプラザを訪れたときにソナスファベールというイタリア製のスピーカーの中古が気に入り購入してしまった. グランドピアノホーム (Sonus faber Grand Piano Home) というのでペアで 28 万円と高かった. はやりの縦長の type である. ユニットはイタリア製ではなくデンマーク製だったと思う.購入後間もなくドビュッシーのピアノ曲を聞いていると1ヶ所雑音が入ることに気付いてしまった. 事情を話したところサウンドプラザから 2 名の方が見えて, 視聴して頂けました. 社のかたはスピーカー音を確認する音階の入った CD も持って来られたがそれでは異常な音は聞こえなかった. もちろん売る前にこれでスクリーニングするのでしょう. 結局ピアノの特定の打撃音で雑音が出ていることを認識していただき, スピーカーを引き取ってユニットの交換を無料でして頂けました. おそらく前の持ち主の過大入力による損傷であろうとのこと.

さてこのスピーカーの音ですが静電式ではないのですが前述の Quad ESL 57 に似ております. ESLより音圧は高いので, ある程度音が前に出て現在のメインスピーカーですが残念ながら低音は大して出ていません.

スピーカーは楽曲や音圧によってどれがよい音を出すのかかなかなかわかりにくいが, 最近久しぶりにQuad ESL を聞いた. しばらくメンデルスゾーンのチェロソナタを聞いて, では ソナスファベールではどんな音が出ていたのかと比べた.

チェロの音は全く ESL が優れている. 弦が震える微細な音をESLはすべて伝える. ソナスでは鼻が詰まったように聞こえ, 音が平滑化, 平均化されているようなのだ. (2018/05/21)

その後は Sonus はあまり聴かなくなってしまった.

https://neurokikou.com/my-audiospeaker/

▲△▽▼

▲△▽▼

QUAD(クォード) ESL-57 静電型スピーカーシステム 2015/06/01

----------------------------------

100Hz:0.5%

1kHz:0.4%

6.3kHz:0.4%

100dB(0.0002dyens/cm2、70Hz~7kHz)

----------------------------------

確かにESLは理論的に言えば理想的な構造のスピーカーだろうと思いますが、理想を簡単に具現化出来るほど甘くはないというのが現実です。BBC技術研究所の主任研究員だったD.E.Lショーターの論文中にも「全帯域ESLはまだ開発されたばかりだから、最大再生音圧レベルの制限など、いろいろ問題はあるが、モニタースピーカーとしての可能性は大いに持っている」と記しているようです。小音量時の分解能や独特の透明感のある音色はまさにそれですね。ソースも限定しますが、上手くソースとマッチしたESLは魅力的なサウンドを聴かせてくれます。

ESLを上手く使用するには、一般的な広さのライブな部屋でスピーカーの背面を壁から適度に離し、リスナーはスピーカーに極めて近い距離で小音量で限定的なソースを楽しむということになります。組合わせるアンプはESL53、ESL-57では管球式のQUADⅡが最もマッチングが取れています。スピーカーの過度に敏感な所をアンプ側でぼかす事でマッチングが取れます。LEAK等のHiFi系のアンプを組合わせると、繊細さばかりが強調されたサウンドになり、コンデンサー型ヘッドホンで聴いているようなサウンドになってしまいます。オーディオサウンドは機材のマッチング(纏め上げ)が重要なのです。それから、話しはそれますが。。。QUADⅡは出力段にKT66を使用しています。このアンプはオリジナルの回路定数であれば、出力管をオーバーロードの状態で使用しており出力管に厳しい動作をさせています。その為、出力管をセレクトせずに使用すると故障の原因になりますので、ご注意下さい。KT66の製造期やコンディション等十分にセレクトしなければ使えないのです。

ESL57 はモノラル用のモニタースピ-カーです。オランダ・フィリップス社、英国BBCでは、いまだこのESL57 をモニターで使ってます。

ESL63 はコンシューマー向けのスピ-カーで、ロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現する様に作られています。ESL63pro は ESL57 の後継のステレオ用モニタースピーカーで、ホールトーンは全く入っていません。

ESL57 は ESL63 と違って能率が非常に高いので、2W の真空管シングルアンプでも大音量が出ます。 但し、15Ω のアンプ端子が無いパワーアンプでは低音が全く出ません。パワーアンプは EARの真空管アンプが一番合います。トランジスターアンプで ESL57 を鳴らす時には抵抗を入れて出力を小さくしないと、すぐにエレメントがやられてしまいます。それから電源100V は NG で、115Vに昇圧するトランスが必要です:

非メッキ3ピン! 115Vへの昇圧トランス(600W容量)販売価格12,700円(税込)https://procable.jp/trans/115vtrance.html

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/10/16(木) 02:05:30.39 ID:IiDRjUM+

QUAD Ⅱは12W。

ESL57 に 405とか繋いでみんな高域ユニット焦がしてるよ。ESL57 スタックで使ってたレビンソンは ML-2(8Ω時25W)を造ったわけだ。

2台パラに25Wね。

ESL63 は違うよ。

保護回路も付いたしピークで50V入る。

何Wかって? 計算してみろよ。高域でインピーダンス下がるからOTLのトラアンプだと盛大にハイ上がりになる。この辺が評価の分かれる所と言うかクラ向けとか室内楽向けとか誤解される所以。だからプロはアウトプットトランス使ったトラアンプで鳴らしてる。BBCもフィリップスも。球で100Wオーバーって結構厳しいからね。

ESL63 は鳴らしきるアンプが無いってのもこの辺の問題。

SPの歪率無茶苦茶低いからアンプの性能もろだしね。

QUAD はHiFi過ぎるんだ。マーティンローガンなんか分厚い振動板使ってハイ出ないようにして

アンプで持ち上がって行って来いにしてる。

ゆえにQUADほどセンシティブに追従しない。

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1412663235/l50

ESL57 を鳴らすアンプですが、QUADでは当時 QUAD 405を推奨していました、このアンプは通常100Wですが ESL57 を使用する時には抵抗を一本入れて50Wにして使うように指示しています。これはオーバーパワーを防いで ESL57 を壊さないための使い方です。

QUAD ESL57 の最大の弱点であり、特徴のひとつはその構造強度の脆弱さです。普通にパワーアンプをつなぐと、低音部の強調される演奏では、低音用パネルがビンビンと共振を始めます。これはもともと薄板と金網でできた構造に振動を加えることになるので、止めようがありません。またこれと原因を同じくするのですが、振動板が電極に触れて焼け焦げ穴が開くことがあります。要するに不整振動と低音信号による大振幅動作が原因で電極に振動板が触れた際に、電極間に加圧されている5,000Vの電圧が振動板を焼いてしまうのです。この問題は殆どが高域用のダイアフラムで起こっています。低域用はコンダクティブペイントを電極板の外側に塗っているため、ダイアフラムを焼いてしまうことはなかったようです。インターネットの修理記事の殆どすべてが、高音用のセルの修理に終始していることからもわかるでしょう。

確かに ESL57 は中高域ユニットの破損が多かったと思います。これも不思議な感じがしますが、不整ノイズを出すのは低音ユニットの場合が多いようです。

▲△▽▼

ESL63 のエレメント(振動膜)は ESL57より遥かに薄いので、繊細さが全く違います。

エレメント(振動膜)の厚さ

QUAD の最新の静電型スピーカー ESL2912、及び2812 ではエレメント自体が ESL63 とは変わってしまいました。

因みに、北海道札幌市のオーディオ買取センターでは 昔の薄いエレメントを使って 故障した ESL63 を修理してくれるそうです:

オーディオ買取センター

壊れたコンデンサスピーカー高価買取・下取・修理します!

https://www.kaitori.audio/condenserloudspeaker

ドイツ QUAD Musikwiedergabe では QUAD ESL57・ ESL63 のレプリカを出していますが、音がオリジナルから大きく変わってしまったそうです:

静電型スピーカーの存続に取り組むドイツ QUAD Musikwiedergabe

http://www.quad-musik.de/japanese_magazine-_interview.pdf

http://www.soundbox.co.jp/QUAD/japanese_1.htm

ドイツ QUAD Musikwiedergabe PRODUCTS

https://www.quad-musik.de/index.php/en/products

ドイツ QUAD社 QUAD ESL57・63 の復刻新品

ドイツQUAD Musikviedergab GmbH 社QUAD ESL57 復刻新品(受注生産品)

* QUAD ESL57QA ¥1,300,000 ペア(税別)

https://www.soundbox.co.jp/QUAD_ESL57QA_Cata_a.pdf

ドイツQUAD Musikviedergab GmbH 社QUAD ESL63 復刻新品(受注生産品)

* QUAD ESL63QA ¥1,600,000 ペア(税別)

https://www.soundbox.co.jp/QUAD_ESL63QA_Cata_a.pdf

QUAD 静電型スピーカー用サブウーファー Subwoofer QA – The Basebandwidth: 18Hz – 100Hzhttps://www.quad-musik.de/index.php/en/products/electrostatics/subwoofer-qa

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/13(木) 16:18:21.89 ID:FdAhO73j

煩いSPになってたよ。

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1412663235/l50

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/25(金) 23:53:14.27 ID:x57tBlxX

室内楽、アンビエント、民族音楽、クラブミュージックもこれで聴くつもりといったらみなさんに怒られると思いますが。

アンプ、プレーヤー等これに合うものはありますか?

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/26(土) 09:45:14.80 ID:pUtZwChL

日本だと100万越え。ぜひお知恵を貸してください。

オーディオを揃えるのは初めての初心者ですが、

旧モデルを試聴してあまりにも感動したもので、

QUADありきで組み立てようと思っています。

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/21(木) 13:10:21.22 ID:ONVz/aUT

>>1=>>6?

旧モデルを試聴して感動したのならどうして旧モデル買わないのですか?ESLは新でも旧でも中身はほぼ同じで現在のはドイツで造られてる。

違ってるのは保護回路とかマッチングトランス。

マッチングトランスが違うのが結構大きいのよね。英国とドイツ、音違うよ。整備した物売ってる店も有るんで63買った方が賢いと思いますよ。アンプはアウトプットトランス積んだ物がいいです。

でないと負荷に対応出来ないのもあるけど通常の電流駆動アンプだと

ハイ上がりな特性になっちゃいます。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/27(水) 01:15:49.95 ID:Yp/X5J0B

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/27(水) 17:53:06.53 ID:o8S4VYLoそりゃ、まともに63聴いた事ない人の思い込みだろ。57 は丈夫で独特のプレゼンスあるけど技術的にも音質的にも63の方が明らかに進歩してるよ。

57で 6μm と 12μm だった振動板も 3.5μm に進歩してる。反応シビアー過ぎてドライブしきれるアンプが大変だってのはあるけどね。

だから現行品も中身のユニット全く同じだし。

ある意味完成形。でも57も好きだけどね。

サービスエリアが限定され巨大ヘッドホーンみたいなパーソナル的な

使い方しなけりゃならないけどね。

性格違うんで比べて優劣付けるような物じゃないと思うよ。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/20(金) 21:24:16.05 ID:DAB0PPtD

弦、ピアノ、ロックのいずれも充分

アンプ、ケーブル全体に低域の駆動力が大切

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 02:49:57.28 ID:IQ8odzaX

989は低音ユニットが4枚だからってだけでしょ。

低音6枚にした63スタック聴いたらぶっ飛ぶよ。

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 14:12:20.01 ID:P4nhk6lb

>>12

Quad57は電蓄みたいな音だったぞ。Quad63も普通タイプには?が付いた。

Quad63Proは非常に良い音だったが、湿気の高い日本ではパチパチノイズが出る。日本にはコンデンサー型スピーカは合わないんじゃないか、と感じる。

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 18:13:04.50 ID:+AmDmDaC

正面で聴かないと高音は聴こえません。

低音は現存の多くが高圧電源不良で電圧が下がり低音が出ないのが殆どです。それ故に小編成のクラシック用などと言われますが本当は凄く低音も出ます。

当然ちょい聴きでは電蓄みたいに聴こえるでしょうね。Quad63とQuad63Proは中身全くいっしょ。

網の形状以外差異はありません。

同条件で聴いてますか?パチパチノイズは湿気で出るもんじゃありません。

あくまで不良(故障)です。

湿気で出るのは耳をユニットに近付けてほんの小さなサワサワかピーという

空中放電の音だけです。昼は分からないような本当に小さな小さな音です。湿気の多い環境でユニット内に湿気の多い空気が充満した時や冬に結露状態の

時に起こる程度です。パチパチ音は電極や振動板が外れて近付いた時に起こるスポット放電音。

もしくはダストカバーが破れ埃が入ってそれが放電で焼ける音です。ジャーは電極と振動板が接触した放電音です。全て不良品です。ESLは英国のSPです。

霧のロンドン、日本と変わらぬ湿気の多い国のSPです。

正常状態であれば全く日本での使用に差し支えあるものではないですよ。

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1337957594/l50

▲△▽▼

QUAD ESL-63 1981年発売 ¥430,000(1台、1986年頃)、¥374,000(1台、1991年頃)

一般的な静電型スピーカーは平面駆動のため平面波になりがちなため、リスニングポジションが限定されていました。

これを改善するため、ESL-63では固定電極を同心円状に7分割し、それぞれに遅延回路を設定しており、内周から外周につれ1段あたり約24μsec、合計約168μsecの信号遅れを生じさせることで平面の振動膜から球面波を発生させることに成功しています。これにより振動膜の約30cm後方に音源を持ち、周波数の変化によって起こる指向性の変化に自由に対応できています。

振動膜には3.5ミクロンの超極薄のメリネックスを使用しています。https://audio-heritage.jp/QUAD/speaker/esl-63.html

ESL-63をベースにプロフェッショナル用として改良が施されたスピーカーシステム。

ESL-63PROはフィリップス社からの要請が発端となって開発されました。

この要請をもとにESL-63の各部を強化し、ヘビーデューティ設計を徹底するとともに音の伝達をストレート化するためスクリーンまわりに若干の改良が加えられています。

基本原理にはエレクトロスタティック方式を採用しています。

この方式では2枚の固定電極の間に設置された振動板に高電圧をかけて静電気を発生させておき、固定電極にオーディオ信号が送られると振動膜と固定電極の間にクーロン力が働くことで振動膜を作動させています。

ESL-63PROでは振動膜にはメリネックスを採用しています。

この素材は軽さと高い強度を併せ持ち、3.5ミクロンときわめて薄膜でありながら高温・高圧に耐える優れた特長を持っています。

また、同心円状の7分割固定電極と遅延回路によって水の波紋のような球面波を実現しています。

ヘビーデューティ設計として、振動膜保護のためのグリッドスクリーンは堅牢なスチール製を採用しており、サイドウォールにしっかりと固定され、パッキング処理によって微妙なガタつきも防止しています。また、天板部分もしっかりとネジ止めされており、スピーカー全体の強度を高めています。

グリッドスクリーンをスチール製としたことで強度が高まった結果、グリッドスクリーンの開口面積を広くとることが可能なっています。

厳選された薄手のサランネットの効果と併せてモニタリングに最適な音場を獲得しています。

QUAD ESL63はイギリス音響界の偉人、ピーター・ウォーカーが開発した英国製の

歴史的銘機、コンデンサー(静電型)スピーカーであり、通常のダイナミック型スピーカーとの使用上の違いは、ESL63ペアそれぞれ電源コンセントから給電して使用する。

コンデンサー型スピーカーは完全な平面状が多いのだが、ESL63はダイナミック型スピーカーと同じ球面上となっており、立体的な音像構築を実現している点が最大の特徴である。音楽信号は独自開発のディレイ(遅延)回路を経由することで均衡の取れたスムーズな球面波状の音楽エネルギー解放を実現している。

特徴としては「美音」の素晴らしさが広く知られており、音楽ジャンルで言うとクラシック愛好家の専用機として大変有名である。とにかく非常に美しい音が最大の特徴である。

しかし、「色合い」が付けられた音ではなく、無色透明だが高品位で繊細なサウンドが

持ち味であり、聴き手に強く訴えかけるというよりは、落ち着いた静謐な佇まいを持つ、したがってダイナミクスという点には欠けるので、迫ってくるような迫力を求める向きにはダブルスタックでの使用が推奨される。マークレビンソンが1970年代に自宅で

QUAD ESLをスタックしてハートレイ製61cmウーファー、デッカ製リボントゥイーターを追加した「H.Q.D」という巨大システムとして使用していた。CELLOとの相性は抜群に良い。

クオリティーの高い再生を目指す方に向いている。耐入力は50Wまで、ESL63からは

保護回路が入っており、過入力の場合は音が歪むが、ユニットは保護されるように

なっている。ESL57は過大入力をするとすぐに振動版を破損してしまう。

透徹繊細という言葉が、ESL63の枕詞に相応しいだろう。史上もっとも色付けが少ない

スピーカーである、スタジオモニター用途のPRO63とは違い、家庭用での音楽再生の

最高峰を目指して作られた製品である。モデル名の63とは開発が始まった1963年から

由来している。そして18年という歳月を掛けて1981年に発売された。プロ用機とは違い、本機はホールトーンの再生を最大の特徴としており、内振りにした近接ニアフィールドセッティングでは部屋の影響は少ないのに、大変豊かな「残響音」を聴かせてくれる。

ただの無彩色なソッけない音を連想してはいけない。その再生音は非常に濃厚で、

バラード曲ではヴォーカル音像の濃密さに驚くだろう。この後で聴いた JBLの大型モニターの音が「随分スッキリして聴こえる」と感じられるほどの濃厚なヴォーカルだ。白熱灯を本機に当てて使うとネットの内側が透けて見えるのだが、僅か数ミクロンという薄い振動版が激しく振動している姿が薄明りに照らしだされる。

パーカッションの微細信号の再生では、パルシブな反応性の高さ、繊細な表現力はダイナミック型の比ではない。家庭用として常識的な音量の制限下では現代でも通用する魅力的な再生を聴かせてくれる。声楽や弦楽の小編成の再生は白眉で、熱烈なファンを世界中に多数生み出した。

そのままでは安定性に欠けるので専用スタンドは出来れば使いたい。

狭い部屋でも鳴らせるものの、場所を取る大きなスピーカーなので、メインとして使うつもりでなければ導入は難しいだろう。機器やシステムを増やすと音は間違いなく悪くなる。寸法はしっかりチェックして導入前にシュミレーションが必要だ。やはり最終的には機器としての脆弱さが気にかかる。オーディオ機器は安定して長期使用できるのがなによりも大切な要素であり、故障が頻発したGASの製品は音質は優れていたのにアッという間に市場から淘汰されたのがそれを証明している。

古い製品ですし、故障頻度はダイナミック型の比ではないでしょう。

かなり大きいので頻繁に修理に出す際も大変ですね。

ただし、ESL63は音は他では得られない素晴らしいものです、

集合住宅で周囲に気を使いながらのリスニングでヴォーカル再生を追求したい方に強く推奨したいと思います。個人的には機器のリライアビリティを重視しているので、今からの購入は慎重に検討する必要があると思っています。しかしながら、この"ホールトーン"が生み出す音色の暖かさ、柔らかさ、艶やかさと比類ない透明感が見事に併立した世界は、他では得られないものだと思います。

厚い構造であり、高域の指向性で劣っている。具体的にはリスニングポイントが限定される度合が強く、高域が聴こえるサービスエリアが狭い。

取扱いはよりデリケートで過大入力をすると即座に振動版を損傷してしまう。

ホコリに対して神経質であり、お部屋の掃除を欠かさないことが肝要なのだそうだ。ホコリが入る状態だと、電極のついた空気清浄機と同じでお部屋のホコリを集めてしまうことになる。ブラックユニットのものが高価となっている。

(ユニットが黒いだけで外観は全て茶色)

QUAD ESL63PRO 黒色 : エレメントの厚さ 3.5μm

使用上の注意点はあまり頻繁な移動は厳禁で、デリケートな扱いが求められる。

二人で筐体にひねりを加えないように扱うのが良いそうです。

注意点は再生音に異常が出たら即座に使用を中止して修理工房に連絡すること、

これだと修理代は2万~3万程度で済む、「音は出ているから、そのうち直るだろう」

とそのまま使い続けると致命的な故障に発展し、高額な費用がかかることになる。

したがって、何十年も放置していたものは大抵の場合修理費用がかさむわけである。

「正しく使い続ければメンテナンスフリーで使い続けられるのか?」と問われますと、

そういうわけにはいかず、内部の接着剤の剥離などの小さな補修が必要である。

10年間単位でみると、途中で1回前後、2~3万円程度の補修(片側)が必要になる

だろうという目安です。

クォードESL63と63PROの修理価格ですが、過去の修理歴とかノイズが出だしてからの使用状況等により様々のようです。ESLの取り扱いに力を入れているサウンドポイント55さんでお聞きしたところ、過去に依頼された修理品の平均という事

で言いますと、大体ペアーで10万から12万円位というのが一番多いそうです。

ですから、単純に片方ですと5~6万という事になるようです。

最大となりますとまず無いケースですが、多分片方15万円位という事になると思います。サウンドポイントさんでレストアした物であればノイズが出だして直ぐに連絡すれば、普通掛かっても2~3万円以内で直るものと言っておられました。先の見積もりはあくまで放ったらかし、または過去幾度かのメーカー修理の場合のケースなのだそうです。

寒い時期に移送した場合、到着後暖かい部屋で直ぐにスイッチを入れると結露で壊れる可能性があるので、冬場は機械が冷え切って届くと思うので、部屋の温度に馴染んでからの電源投入を厳守すること。

これが使用に当たっての唯一の注意点です。

部屋の寒いところに放置されがちな日本では急な部屋の暖気による結露が一番ESLには問題となります。冬場のご使用にだけ御注意下さい。

それからESL-63はESL57と違いSWオンですぐに最大音圧が得られます。

通電時5000V掛かっていますので、空気清浄機の如く部屋の埃を吸い寄せます。

試聴中以外の通電は百害有って一理無しとご理解下さい。

Q: ESL63ですが、連続通電24時間で壊れると聞きましたが、連続通電時間は

何時間程度までがよろしいですか?また、長時間の連続通電後は、何時間休ませれば、

再度の使用がスピーカーに負担なく可能ですか?

A: 連続通電24時間で壊れるというのは全くのデタラメです。

24時間通電(常時点けっぱなし)だと壊れるというのが間違って伝えられてる

だけだと思います。人によっては数年点けっ放しでお使いの方も居られます。

でもそういう使い方だと空気清浄機として働いて部屋の埃を吸い寄せ続ける

ので内部に埃が入ってスポット放電し振動板を破るリスクが上がるという事です。

電気的には点けっ放しでも何ら問題ないです。消費電力も5Wほどです。

ダストカバーは付いておりますが、63の場合完全密閉というわけではないので多少空気の行き来はありますのでリスクが上がるわけです。

(57はテープによるユニットごとの完全密閉です)

何らかのショックや経年でダストカバーが破れたり隙間が出来た時にはよりそのリスクは上がります。そういった事もあり常時通電は避け、鳴らす時だけ通電して下さいという事を申し上げている次第です。

当方でも普通に2~3日の点けっ放しはしょっちゅう致しております。

ですから、再度の使用もいつでも出来ます。SPに負担など一切ありません。

本体の高さは92.5cm、日本には輸入されなかった鉄フレームの専用台は

高さが21.5cmある。ネジ止めで強固にセッティングが可能であり、転倒防止にもなる。

合計すると全高は114cmとなり椅子に座った状態でリスニングに最適な高さが得られる。

※くどいようですが、JBLの大型スピーカーと比較すると低音はジョークのレベル

です。端的に言うと、"馬の糞"です。加えていうと、JBLの音を知っている人なら

JAZZもROCKもESLでは到底満足できないでしょう。商売が絡んでいるとは言え、

ウソも大概にしないといけません。しかし、言い換えると集合住宅でJBLの大型

スピーカーが本領発揮する大音量は無理なので、本機の存在価値はココです。

満足度で特定ジャンル最高の評価のスピーカーに万能性が存在し得無いのはマニアなら誰でも知っています。買えば分かりますが、買ってからでは遅いので購入前に確定情報を掲載させていただく次第です。声楽、弦楽最高!で ESL の価値はもう十分ではないですか。

| 型式 | コンデンサー方式・フロア型 |

| 公称インピーダンス | 8Ω |

| 再生周波数帯域 | 35Hz~20000Hz |

| 出力音圧レベル | 86dB/W/m |

| 感度 | 1μbars/V/m(86dB/2、83Vrms) |

| 最大入力 | 最大連続入力電圧:10Vrms 無歪出力を得るプログラム中の最大ピーク入力:40V 許容最大ピーク入力:55V |

| 最大出力 | 2N/平方m(軸上2m) |

| 指向特性 | 125Hz:5dB 500Hz:6.4dB 2kHz:7.2dB 8kHz:10.6dB |

| 電源入力 | 100~120V、200~240V、50-60Hz |

| 外形寸法 | 幅660×高さ925×奥行270mm(150mmの底板を含む) |

| 重量 | 18.7kg |

ESL63 はコンシューマー向けのスピ-カーで、ロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現する様に作られています。ESL63pro は ESL57 の後継のモニタースピーカーで、ホールトーンは全く入っていません。

ESL63 は ESL57 と違って能率が非常に低いので、8W の真空管シングルアンプでは鳴りません。パワーアンプは EARの真空管アンプが一番合います。それから電源100V は NG で、115Vに昇圧するトランスが必要です:

非メッキ3ピン! 115Vへの昇圧トランス(600W容量)

▲△▽▼

▲△▽▼

QUAD ESL57 はモノラル時代のスピーカーなので、左右に2台並べてもステレオ用のスピーカーとしては使えません。 ヘッドフォンでステレオ録音を聴いている様な感じになってしまうのです:

モノラル時代のスピーカーは指向性が広いので、ステレオのように正面で聴くのではなく、部屋の響きを織り交ぜて斜め横から聴くのが本来の姿である。http://cent20audio.cloudfree.jp/Audio-103.html

QUAD ESL57 やタンノイ・オートグラフの様なモノラル時代のスピーカーは部屋のコーナーに置いて、壁を利用して低音を出していたのです。 従って、QUAD ESL57 やタンノイ・オートグラフを2台、壁に平行に並べて鳴らしても音が濁るだけで低音は出ません:

タンノイ・オートグラフの最大の特徴は、オールホーンシステムで、低域のホーンはバックロードタイプとし、ホーンロードを折り曲げることにより小型化していること、超低域再生のためにコーナーと床をホーンの延長、つまり仮想ホーンとして活用するため、左右に分割した「マルチセルラー・ホーン」を採用しています。

もともと、ガイ・R・ファウンテン氏はクラシック音楽ファンで、オーケストラの再生音がそれまでのスピーカーシステムでは不満でならず、特に低域のスケールアップを図るため、業務用のホーンシステムの技術を導入しようと考えたと言われています。

こうして、モノラルでありながら、スケールの大きい、あたかもコンサートホールに居るかの様な立体感とハーモニーの美しさを兼ね備えたシステムが出来上がり、直筆の署名(Autograph)をすべてに入れたところからも、自信の程が伺えるというもの。

ともすると「モッコリ」してしまうオリジナル・オートグラフの低域。しかし当時のスピーカーシステムとしては、これだけ低域まで伸びたものは劇場用を含めてもほとんどなく、コーナーに設置することにより、部屋全体がスピーカーシステムの一つとして働き、その再生する音に包まれる快感を一般家庭でも味わえるようになったという点では、特筆すべきことだったと思われます。

これは私見ですが、ステレオ化したオートグラフは、その考え方として、小さなヘッドフォンで重低音まで聴くことが出来るのと同じで、仮想巨大ヘッドフォンの様なものなのではないか、なんて考えています。

オートグラフは、しかもコーナーホーン型スピーカーシステムである。コーナーに設置し、壁を、低音ホーンの延長として利用する。ホーン型スピーカーは、ホーンが長いほど低音再生能力は、下の帯域まで伸びる。つまり壁、床が堅固で、響きのいい材質でつくられていても、左右のスピーカーの間隔が狭ければ、終に真価は発揮し得ない(はずだ)。

ほんとうは断言したいところだが、オートグラフ、もしくは他のコーナーホーン型スピーカー、ヴァイタヴォックスのCN191やエレクトロボイスのパトリシアン・シリーズを、私が理想的と考える部屋で鳴らされているのを聴いた経験がないし、さらに狭い部屋、広い部屋でどのように低域のレスポンスが変化するのか、その測定結果も見たことがないから、推測で述べるしかないのだが……。

おそらくコーナーホーン型スピーカーは、左右のスピーカーの間隔が3m程度では、おそらく設計者の意図した低域レスポンスは望めないだろう。5mくらいは、低域の波長の長さからすると、最低でも必要とするであろう。それだけの広さと、それに見合うだけの天井高さも求められる。そして、くり返すが、良質の材質による堅固な造りの部屋でなければならない。コーナーホーン型スピーカーシステムは、なんと贅沢なものなのかと思う。

ウェストミンスターとオートグラフの最大の違いは、ウェストミンスターは普通に壁に平行にスピーカーエンクロージャーを置くことを基本としているのに対し、オートグラフはコーナー置きを基本としているということでしょう。ウェストミンスターをお聴きになった方はおわかりになるかと思いますが、超低域は出ていません。なんと、foだけで判断すると、25cmユニットのスターリングとほぼ同じなのです。オートグラフと同様、両サイドにバックロードのホーン部の開口があるので、コーナー置きをすれば、後述するオートグラフのような原理で、低域再生能がupするのではないかと思っているのですが、まだ試したことはありません。オートグラフはと言うと、コーナー置きを基本としているため、両サイドの低域用ホーンの延長として壁面が働き、部屋自体をホーンの一部として使うようなものですから、うまくツボにはまれば、かなりの超低域の再生が可能です。ただし、壁面や部屋の影響をモロに受けますし、コーナー置きが基本なので、内振りの角度も決められてしまっているようなものですから、自由度が少なく、セッティングに骨が折れます。

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/02/09(木) 14:12:19 ID:005A6FYY

本来の使い方である、モノラルで使ってごらん :p

218 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/07/06(金) 18:14

399 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/07/19(木) 09:48

406 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/07/19(木) 11:29

▲△▽▼

ESL63・ESL57 のリスニングポジションについては色々な見当外れの設置法が拡散されていますが、目の前、至近距離に置いて、かぶりつきでヘッドフォン的に聴かないと音からオーラが消えてしまいます。

ESL57 は元々は1台使用でモノラル音源を聴くスピ-カーです。スピ-カーを部屋のコーナーに置いて、壁からの反響音を使って低音と共鳴音を追加する設計になっているので、斜めから聴くのではなく、正面に2台平行に並べて聴くと、ホールトーンも低音も全く聴こえない、ステレオの音場も出ないヘンテコな音になってしまいます。ESL63 もスピーカー2台とリスナーが正三角形になる様に、斜め60度から聴く設計になっています。正面から聴くとステレオの音場もホールトーンも出なくなります。

1. ESL63 をモニタースピーカーとして使う場合の設置法、音楽を愉しむのには使えないESL63 のリスニングポジションは本来は二等辺三角形ではなく正三角形に設置して内向きに振るのがメーカー指定の聴き方です。リスニングポジションとスピーカーを正三角形の位置になるようにし

かなり内振りにして、リスナーの耳辺りを狙う感じにセットする。

リスニング姿勢は、椅子に座って俯瞰するよりも、カーペットに座った状態が良いスピーカーの面積が大きいので、2枚の衝立の目の前に座るような感じだ。

そして、再生すると、2本のスピーカーの間に音像が立ち並ぶ感じになる。

微少信号が極めて正確に再現されるので、ステージかぶり付きで聴いている聴衆の感じになって、雰囲気が最高に味わえる。

音像は極めてホログラフィックで、ボーカルは自然な口、人肌の感じが素晴らしい。

音が詰まった感じになるときは、微妙にリスニングポジションを前後にずらし、

またスピーカーの内振りの角度を微調整すると、抜けのよい良い音になる。

https://vt52.blogspot.com/2008/09/quad-esl-63-pro.html

2. ESL57 のオーラが消えてしまう設置法 _ 1平面波が出るESL57は平行配置が原則です。

ディレー回路内蔵のESL63は内振り、出来れば45度も可能ですが、57は厳密に平行法で使うのが、良い結果を生みます。これはほとんどの方が、試されていません。そして、SPから3〜4メートルぐらい離れて聴くと、音が波打ち際にいるようにどんどんと押し寄せてきます。

https://tannoy.exblog.jp/13780879/

https://tannoy.exblog.jp/13799252/

△▽

ESL63・ESL57 の正しい聴き方「SPとの距離ゼロで激聴! 麻薬的ニアフィールドリスニングを ESL63・ESL57で」・・が基本になります。

ESL63・ESL57 の聴き方は やはり鳴らすのが極端に難しい JBLパラゴンに準じます。長年オーディオ誌を読んでパラゴンを使っている人の記事を読むと、私だけではなくて狭い部屋で使っている人が多かった。ニアフィールドというのなら、古今東西パラゴンを最右翼にあげなくてはならない。なにせスピーカーとの距離がゼロセンチでも聴けるスピーカーなんてパラゴンを置いて他にはなかなか見あたらない。パラゴンの使い方は様々な使い方があるけれど、前面の音響パネルにピタリと額を付けて聴くという人もいるのだ。故瀬川氏の報告によれば、その方のパラゴンには前面音響放射パネルに額の油染みが出来ているという。 これを読んだフクロウさんは、なにやら魑魅魍魎が跋扈する不気味なパラゴンの世界を覗き見た思いがしたものだ。それにしても強力な375(376)ドライバーによる中音ホーンでダイレクトに鼓膜を振動させるのであるから、なんと過激な聴き方であろうか。でも、麻薬みたいなもので、これは病み付きになるのかも知れない

△▽

パラゴンはどんな狭い部屋でも前面の音響パネルから至近距離で聴けばいい音になります。 ヴァイオリンを狭い部屋で弾くのと同じですね。

パラゴンは元々センタースピーカーとして設計されたので、ステレオ感とか位相とか定位とか周波数特性は完全に無視しているのですね。

Whistle Stop Cafe Ⅱ パラゴン 5 2018-02-25

https://ameblo.jp/oohpopo/entry-12500257119.html

前回 「理論的には部屋のどの位置で聴いてもバランスのとれたステレオ再生が可能になるというのが、ステレオ時代に誕生したパラゴンのセールスポイントで、究極のステレオ再生専用装置なる評価が与えられた」と記したが、パラゴンは友人宅で聴いた際、聴取場所を変えて座ったり、立ってみたり、寝転んでみたり、行儀の悪い格好で試し聴きしてみた。左右のスピーカー2本の時よりは、首を動かしても音像が移動しない、しかし、リフレクターから遠く離れたり、極度に左右どちらかへ移動した場合はやはり、バランスのとれたステレオ再生にはほど遠い事が分かった。故・岩崎千明氏が生前直接語ってくれたパラゴンの聴き方の中で、パラゴンはなるべくスピーカーに近づいてあの湾曲した反射板と「にらめっこ」して聴くのが最良であると。それを確かめる為に、やはり友人宅のパラゴンで持参したジャズのレコードで

リフレクターから2m位の位置から徐々に近づいていき、目の前は木目しか見えない状態になった時こそ、ステレオ再生のバランスと生のような臨場感を体感できる事への確証をもったのだ。メトロゴンも同じだが、ステレオ音像のバランスやリアルなジャズ再生となれば

あのリフレクターにどんどん近づいていってしまう。結果、岩崎氏の言うように、

パラゴンの真ん前で正座し「にらめっこ」して聴くのが私もベストと思う。

小型SPの床直置きとか、ミリ単位の調整とかまるでデタラメを吹聴するオーディオ社会悪みたいなもの。よく知ってる人だけどあの人の言ってることやあのブログはまるで信頼性がないよ。

520名無しさん@お腹いっぱい。2022/02/18(金) 06:29:39.48ID:93UYphDM

因みに、モノラル時代のスピーカーは指向性が広いので、

ステレオのように正面で聴くのではなく、部屋の響きを織り交ぜて斜め横から聴くのが本来の姿。オートグラフ, GRF やハーツーフィールド、QUAD ESL57 の様なモノラール時代のスピーカーは部屋の隅に置いて斜めからの反射音こみで聴いていた。

こういうスピーカーを『GRFのある部屋』みたいに 2台組み合わせて平行法でステレオにして聴くと音が濁ってしまうのです。

『GRFのある部屋』はそういう基本が理解できていないから へんてこなホールトーンになってしまうのです。

詳細は

音楽家とオーディオマニアは音楽の聴き方が違うか?

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1009.html

音楽家は高級なオーディオ機器は持っていない

音楽家の最大の関心事は楽器の音色であり、音場感やコンサートホールの音の再現には全く関心が無い

▲△▽▼

▲△▽▼

当時の日本のオーディオ評論家は全員、ESL63pro は ESL63 より低音が出るので、ESL63pro を買った方が絶対に良いと言っていました。

ESL57 と ESL63pro はモニタースピーカーなので、ロイヤル・アルバートホールの残響3秒のホールトーンを再現した ESL63 と違って音が透明で色付けが全く無いのですが、オーディオ評論家やオーディオマニアはプロ用スピーカーの方がコンシューマー用スピーカーより好きなのです。

日本人は全員、能率が高く、低音が良く出て、音に厚みがあり、周波数帯域が広いスピーカーの方が良い音だと思っているのです。

それからオーディオマニアは全員、3極管シングルアンプの方がプッシュプルアンプより音がいいと思っています。しかし、3極管シングルアンプは音がすっきりし過ぎていて、トランジスターアンプと大して変わらないです。

要するに、日本人は全員、原音に近い色付けの無い音が良い音だと思っているのです。

それで日本人が設計したオーディオ製品はすべて真面目作られていて物理特性だけは優れているのですが、音色が中性的で色気が全く無く聴いていてすぐに飽きてくるのです:

日本のオーディオ製品が欧米のオーディオファイルから相手にされない理由

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004429

20世紀後半以降はドイツ、イギリスやフランスでも音楽や音が わからない人間ばかりになった。 - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/06/24/031706

良い音とはどういう音の事か?

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14119056

原音再生すると音の官能性が消える

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14083149

この世のものとも思えない音を出すにはどういうオーディオ機器が必要か

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14030753

クラシックに向くスピーカー、ジャズに向くスピーカー

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14104540

アメリカのスピーカーはスカッと抜けきっていて、人生バラ色、悩みなんて一切ありません。

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004096

イギリスの高級オーディオはすべて輸出用で本国では全く売れない

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004079

ドイツのスピーカーは田舎臭く鈍重、いかにもドイツ臭く、リズム音痴

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004083

WE350B _ 過去・現在・未来を通して最も色っぽい音の Western electric 124 パワーアンプ - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/08/204118

現代の真空管アンプで買う価値が有るのは EAR だけ、日本製の真空管アンプは色っぽさが全く無く すべてNG - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/06/29/044247

▲△▽▼

▲△▽▼

QUAD の最新の静電型スピーカー ESL2912、及び2812 ではエレメント(振動膜)自体がESL63 とは変わってしまいました。

最新の製品 QUAD ESL2912、及び2812 では非常に故障し易かった ESL63 のエレメントの素材が変更されて経年変化の少ないモノになったそうです。

2016 年 10 月 18 日 ㈱ロッキーインターナショナル

QUAD ESL スピーカー、エレメントユニット交換修理の修理代

エレメントユニットの交換は基本的に 1台分全ての交換を行います。

・ESL 63 および 63pro 1台あたりおよそ 30 万円

※ESL57 は修理対象外製品となります。

https://www.google.co.jp/search?lr=lang_ja&hl=ja&tbs=lr%3Alang_1ja&ei=j3xbWoesBYvL0ATJxq_QCw&q=rocky-int.main.jp%2FESL_repair.pdf&oq=rocky-int.main.jp%2FESL_repair.pdf&gs_l=psy-ab.3...4281.11625.0.11908.3.3.0.0.0.0.143.324.2j1.3.0....0...1c..64.psy-ab..0.1.97...0i30k1j0i5i30k1.0.nihcWd-a0Xg

ESL 63 および 63pro の交換エレメントは、新発売のESL2912、及び2812に搭載されている最新のエレメントを使用します

https://www.good-stuff.net/rocky_html/pdf/QUAD_ESL_campaign130510.pdf

▲△▽▼

Quad ESL 2805 2905

https://www.ippinkan.com/quad-2805.htm

ESL-2805 : 標準価格 ¥1,400,000(ペア・税別)

振動ユニット 4枚

H1040×W695×D385mm、34.8Kg(1台)

ESL-2905 : 標準価格 ¥1,800,000(ペア・税別)

振動ユニット 6枚

H1430×W695×D385mm、41.6Kg(1台)

コンデンサースピーカーの発売から、70周年を記念して発売された、新型ESLは、電極を含む振動ユニットは従来モデルのものを使ってはいますが、「フレームの強化」に並々ならぬ努力の跡が見られ、従来機にはなかった様々なアイデアが取り入れられています。わかりやすいのが、4枚(ESL2805)、あるいは6枚(ESL2905)の振動ユニットをマウントするアルミフレームと本体エレクトロニクス部を内蔵するベース部分をつないでいる「翼面形状のステー」でQUADによると、このステーにより音のスピード感が向上し非常に抜けのよい低域再生が実現したとされています。

音を出してすぐに「これは今までのESLとはまったく違う」ことが感じ取れました。

まず、従来モデルでは「あり得なかった」がぐんぐん前に出る「力のある低音」。この音を聞けば、もはや「コンデンサー型だから低音が弱い」という「迷信」は、新型ESL-2805にはまったく通用しないのがわかります。もし、ブラインドで2805を聞かされたなら、これがコンデンサー型、しかもQUAD のESLの血族であることを言い当てられる人は誰もいないと思います。それくらいダイナミックで力感があり、芯のある!低音が出ます。

従来モデルよりも「音の広がり、音像の定位」が非常にシッカリし、この点に関してもダイナミック型スピーカーとほぼ遜色がなくなっています。これらの改善により、新型ESLはコンデンサー型でありながら「ROCK、JAZZ、POPS」などの低音にリズムセクションのある音楽を「積極的に楽しめる」製品に仕上がっています。

しかし、ダイナミック型と決定的に違うのは「透明度が非常に高い」ことで、これは「エンクロージャー」+「逆起電力」というダイナミック型スピーカーに不可避の「歪みの原因となる諸悪」からESL-2805が完全に解き放たれている証拠でしょう。

不要なノイズを発生するエンクロージャーがなく、アンプの出力を歪ませる逆起電力も発生しないESL-2805が奏でる「生音」の冴えと透明感は、ダイナミック型では類を見ない種類のものです。さらに、従来は苦手であった「低音」を克服し、さらに「芯のある高域(金属の音が金属に聞こえる!)」まで獲得した新型ESL-2805は、まさに万能のスーパースピーカー!だと言いたいところなのですが、実はよいことばかりではありませんでした。

従来モデルのESLとは、比較にならないしっかりした低音、芯のある高音が再生されたのと引き替えに「ESL独特の繊細さ」が失われた気がするのです。

その変化は、真空管アンプがトランジスターアンプになった!という表現がまさにピッタリだと思います。

実は、QUADの説明を聞くまでは「振動膜の厚みが増したのでは?」と考えていたほどなのです。しかし、説明では「発音部分」は従来を踏襲ということなので、スピーカーの構造が強化されただけでこんなにも音が変わってしまうのだろうか?という疑問が消えません。それくらい、あの独特の「柔らかさ」、「空気感」、「表情の深さ」が面影を失っています。

もしかして「ウォーミングアップ不足?」と疑って、約1時間以上連続でならしてみましたが、気になる部分は緩和されても解消しませんでした。残念ながら、今回は、試聴機返却の時間が迫っていたためそれ以上の試聴は出来ませんでしたので、現時点では今回のモデルチェンジは「改善」と「喪失」のトレード関係にあると結論づけざるを得ません。

https://www.ippinkan.com/quad-2805.htm

▲△▽▼

QUAD の最新の静電型スピーカー ESL-2912 は誰一人として良いと思わないのですが、その理由はエレメント(振動膜)にあります。

物理特性だけが良いダメ・スピーカー QUAD ESL-2912 と この世のものとも思えない音と言われた ESL63 の音の違いはどうも使っているエレメント(振動膜)自体にあるようなんですね:

最新の製品 QUAD ESL-2912 では問題の多かった振動板(膜)の素材が変更されて経年変化の少ないモノになったそうです。

小生の知っている範囲では、QUAD も自社の既存製品について定期的なオーバーホールを勧めているようで、それは振動板の劣化の可能性があったからだそうです。

ただこの新振動板なんですが、音は従来のQUADらしくないという話があって、確かに低音域の改善を感じます、というかダイナミック型スピーカー風になってしまったような。

巷ではコンデンサーSPは全面駆動なので繊細なところまで聴こえるというのですが、実際には空気の抵抗で全面駆動しているハズの振動膜が歪んでいて、それが結果的に柔らかい繊細な音と感じられていた風なのです。

要は今の QUAD のSPは硬い振動(膜)板となり音質は変わってしまいました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14141639149

やっぱりESL 2013年01月24日

とにかくESLが好きで、2905の他にオリジナル ESL57 ダブルスタックを持っています。

ESL57 ダブルスタックが素晴らしいので期待して 2905を買ったのですが、あまりの違いに最初は戸惑いました。低音は(オリジナルに比べれば)まあ出ますし、高域も良いのですが、肝心の中域にオリジナルの透明感がありません。

また、同心円状に音が出る分(オリジナルはビーム状)、音が薄くなってしまう印象がありました。

おそらくESLが好きな人は、最初から低域を捨てている気がします。

2905や最新の2912はここを頑張ってるんですが、ESLらしさは新しくなる度に薄まっているんじゃないでしょうかね。

http://community.phileweb.com/mypage/1771/

▲△▽▼

ESL57, ESL63 でもエレメント(振動膜)を経年変化の少ない新しい硬い振動膜に変えると、あの この世のものとも思えない音が消えてしまうのですね:

387 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/21(金) 12:00:54.26 ID:I5mBnGRd

ESL はドイツ製?と旧いイギリス製では音がちがうの?

388 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/23(日) 00:53:00.64 ID:wNJTbXdg

違いますね。 変な音になっちゃいました。

イギリス製の頃は JAZZ でも思いのほかHOTに聴けたけど今のドイツのは

冷めちゃいます。

全部ドイツ製で新貼りの 57 も聴いたけどハイが出るようになっただけで、ただの細みな煩いSPになってた。

本来 ESL-57 の持ってる熱気みたいな物が全く無くってただ綺麗に鳴ってったよ。

その代わり直ぐに音圧は出るよ。

389 :387:2014/03/23(日) 11:43:55.55 ID:sqsJIrls

足の長いドイツ製は、格好良い感じなんですが。イギリス製を大事にしよう。

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1303158619/l50

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 03:27:48.81 ID:J6r5nMxk

大きな音を出せないコンデンサー型だけど、家庭で聴く分には十分すぎる。

日本人には人気が無いため、新製品が出ず、買い替えせずに10年以上たった。

恒例のハイエンド行ってるけど、我が家のコンデンサー型の優秀さを確認することになってしまう。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 18:38:38.53 ID:cRlGP+CH

QUAD の ESL2805 は繊細感がないように感じた

安くて薄っぺらい ESL988 の方がコンデンサー型らしい爽快な音だった

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/13(木) 00:11:34.23 ID:ZwGdLKL0

>>48

そのとおりですね。

>>49

ESL-63PRO の方がよりいいよ。

ドイツのは何か違う。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/13(木) 09:15:56.33 ID:ib4724v3

ドイツ QUADの ESL57 はどうよ

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/13(木) 16:18:21.89 ID:FdAhO73j

直接の再生産品は聴いたこと無いけど全ユニットをサウンドボックスでドイツのに交換した奴なら聴いたよ。

6枚全部ユニット交換して約¥50万だと。

出て来た音はオリジナルとは似ても似つかないやたらハイだけ良く出る

煩いSPになってたよ。

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1412663235/l50

▲△▽▼

▲△▽▼

北海道札幌市のオーディオ買取センターでは 昔の薄いエレメントを使って 故障した ESL63 を修理してくれるそうです:

オーディオ買取センター

壊れたコンデンサスピーカー高価買取・下取・修理します!

https://www.kaitori.audio/condenserloudspeaker

QUAD

「空気のように漂うような出音」

「スピーカー後方からも音が出る」

QUAD ESLに代表されるコンデンサスピーカーは、エンクロージャーにスピーカーユニットをマウントするダイナミックスピーカーシステムとは一線を画する独特の鳴り方・広がり方をするのが特徴です。

しかし埃や湿気に弱く非常にデリケートかつ・故障しやすいのも特徴でした。

過去、素晴らしい製品が数多くありましたが、湿気の多い日本では取り扱いが不向きと言われ、現在では日本国内で販売されている新製品はごく一部となりました。

また、日本国内で販売されていたコンデンサスピーカーの多くが発売から既に20年以上が経過しており、中古市場でも正常に出音動作するものも数少なくなってしまいました。

当店は正常動作しないコンデンサスピーカーの修理・オーバーホールを開始しました。

コンデンサスピーカーの修理・オーバーホールを行える技術者は日本国内でも極わずかです。

QUAD

「音が出ない」、「音が歪む」、「左右の音量バランスが異なる」、「音量レベルが全体的に小さい」、「ノイズが出る」等の症状のコンデンサスピーカーをお持ちの方は是非当店へお問合せください。

修理することを前提に、他店が提示しない高額にて査定します。

また、当店在庫との下取交換であればより高く査定します。

修理も行っていますのでお気軽にご相談ください。

QUAD / クオード

コンデンサスピーカーの代名詞的ブランド英国のQUAD社。

湾曲した畳のようなデザインのESL57と、ストレートかつモダンなルックスのESL63。

いかなるオーディオコンポーネントを駆使してもダイナミックスピーカーでは決して得られない鳴り方。

現在でも世界中に愛用者が多いコンデンサスピーカーシステムのスタンダードです。

MARTIN LOGAN/マーチンローガン

同社の多くのモデルが低音域をエンクロージャーに収納されたダイナミックスピーカーで再生を担い、中高域を静電型スピーカーにて再生するハイブリッド方式を採用しています。

ハイスピードかつ量感のある低域と、コンデンサスピーカーならではの音の広がりを両立しています。

背が高くスリムなトールボーイ型スピーカーにより定位感が良く「ステージが目の前に出現する」といった高い評価を得ており、QUADと同様世界中に愛用者の多いブランドです。

APOGEE / アポジー

現在オーディオインターフェイス等、プロ音響製品を扱うアポジー社ですが、80年代中期からハイエンドコンデンサスピーカーシステムを販売していました。

同社ではリボン型スピーカーと呼び、2~3WAYまたは、コーン型スピーカーとのハイブリッド製品等が存在していました。

MAGNEPAN / マグネパン

QUADやMARTIN LOGANに比べ市場の流通量、 情報が少ないコンデンサスピーカーシステムです。

オーディオ買取センター

https://www.kaitori.audio/

〒061-2283 北海道札幌市南区藤野3条2丁目1-54 第一恵成ビル2F

TEL:011-522-7822

ヤフオク! - quad esl57 の中古品

オーディオ買取センター|guitar_craftさんの出品リスト

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/guitar_craft?sid=guitar_craft&b=1&n=50&p=QUAD+ESL+57&auccat=&aq=-1&oq=&anchor=1&slider=

ヤフオク! - quad esl の中古品

オーディオ買取センター|guitar_craftさんの出品リスト

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/guitar_craft?sid=guitar_craft&b=1&n=50&p=QUAD+ESL&auccat=&aq=-1&oq=&anchor=1&slider=

●私たちのポリシーについて

私たちはオーディオ製品を販売する上で、次のオーナーにはより長く使ってもらいたいという思いがあります。そのためお客様から買取したオーディオ機器を丸投げして販売するようなことは行わず、専門的な技術者による入念な整備・メンテナンスを行って再販することを基本としています。

専門的な知識を持った技術者によって入念なメンテナンスを行った機器は古い製品であっても長期間使い続けることができ、お客様が長年大切に使ってきたオーディオ機器は、次のオーナーの元で現役で長年活躍し続けることでしょう。

このように私たちはモノを大切にするという初心を忘れずに、業務を行っていくことを根底に日々業務を行っております。

●オーディオ買取店の現状について

現在、オーディオ買取業界には、広く浅く不特定多数の商材を扱うリサイクルショップ業者が数多く参入しております。このような業者は商品についての知識を持ち合わせていないことが多く、買取した品物は十分な整備等を行わずに転売を行い利ざやを稼ぎます。サイト上で高価買取をうたっているにも拘わらず、いざ査定を依頼すると査定額が非常に安い場合も多いので注意が必要です。

【多くのお客様が当店を選ぶ理由】

●高度な木工・塗装・電気技術

商品に十分な知識を持ち合わせていない業者は、不具合が生じた場合に適切な対処を行うことができません。そのようなリスクを考慮して低い査定額を提示するのは当然だと言えます。

それに対して私たちは高度な木工・塗装・電気的な技術を持ち合わせており整備や修理の大半を自社工房にて行っております。自社工房にて整備・修理が行われた品物はリニューアル商品として再販がなされ新しいオーナーの元に旅立ちます。

⇒修理・調整について詳しくは

https://www.kaitori.audio/repair

中古品といえども商品に安全性を付加して再販することができるため、例え壊れている品物を高く買取をしても十分な利益を得ることができるのです。

当店のように特に木工技術と電気技術という異なる2つの技術を持ち合わせている中古オーディオ店は全国でも少数だと自負しております。

▲△▽▼

▲△▽▼

日本のオーディオ評論家とオーディオファイルは全員音楽も音もわからない。

音楽や音がわかる人間はこういう感じ方をするものです:

SPの音などスペック的にはお粗末なものである。

ダイナミックレンジは狭いし、音が割れるし、ノイズは凄いし、嵩張るし、重い。

だが、その音に陶然とする瞬間はLPよりも寧ろSPの音に多く含まれているのは何故だろうと考えてみた。

答えはすぐに出た。

演奏者の出す音色にあるのだ。演奏の旨い下手は僕が語る事ではない。そうではなくて音色が違うのだ。SP当時の演奏と現在の演奏の違いは、要は音楽家のロマンと物事に向う心の持ち方、精神が違うのではないか。

無論曲に対する解釈も違っていただろうけれども、其れよりも音楽に向かうロマンの違いが大きく作用しているのだろうと思う。

そして、その人の持つロマンが音になって出てくるのだ。

写真の裏に撮影者の自画像が写っているのとそれは同じ事である。

現代人の僕らがそのロマンをどう感じ取るかは個人差もあろうが、時を追うごとにその理解が難しくなってきている。生きている環境が違うのだから致し方ない事で、特にデジタル世代は本で読むか想像するしかもうその時代の感覚を掴み取る事は出来ない。

だから、そうしたSPの音にある種の郷愁を覚えるという事は自分の生きた時代と生い立ちに拘わる事でもある。

僕の親は正にSP時代に生きていた。戦後ながら僕はSP時代の末期を垣間見ている。

そうした時代背景の中に生き、僅かにSPを聴くだけの環境が有った。

つまり昔懐かしくSPの音を聴く事が出来る体験を子ども時代に持っている。

どういう音質を良しとするかの背景は、だからその人の生きた時代と生き方が強く反映するのだろう。

高解像度音源の音が悪い訳は無い。理論的にもそれは文句のつけようは無い。

だから、この先僕は矢張り高解像度音源のPCオーディオを追いかけてゆくだろう。

だがどうしてだろう、現代の音(演奏)からはロマンが聴こえてこない。音に思い出が無いという事もあるがそれだけではない。

結局、SPに続いて青春時代から今迄聴いて来たLPの音、云い替えるならば自分の半生が凝縮された音を、つまりレコードのハイレゾ音源化に執着してしまう原因が此処にあるのである。

だからこの事はオーディオの性能やテクニック、オーディオのあり方の問題よりも寧ろ演奏に拘わる問題なのだ。

理論的にも聴感的にも素晴らしい音だからといって、意に染まぬ演奏を我慢する必要は無いのである。

好きな音楽を好きな演奏で(音で)聴きたいと思うとどうしてもレコードの音に頼らざるを得なくなる。それが僕の生き方だったからと云っても良いのかもしれない。

この先どれ程オーディオの音が向上しても、フルトヴェングラーや、クナッペルツプッシュの演奏は、オイストラフやハスキルやヌヴーの演奏は(あの音は)レコードでしかもう望み様が無いのである。

https://audio-file.jugem.jp/?eid=24

クラシックの核心: バッハからグールドまで 片山 杜秀 (著)

「1970年代以降、マーラーの人気を押し上げた要因の一つは音響機器の発展があずかって大きいが、フルトヴェングラーに限っては解像度の低い音、つまり『音がだんごになって』聴こえることが重要だ。

フルトヴェングラーの求めていたサウンドは、解析可能な音ではなくて分離不能な有機的な音、いわばオーケストラのすべての楽器が溶け合って、一つの音の塊りとなって聴こえる、いわばドイツの森のような鬱蒼としたサウンドだ。したがって彼にはSP時代の音質が合っている。」

▲△▽▼

宇野功芳 V S礒山雅?

たまたまバッハ学者、礒山雅氏の『マタイ受難曲』(東京書籍)を読んでいたのである。あの傑作に含まれる1曲1曲についてあれこれ解説を加えた本だ。とはいえ、一般読者を想定して、語り口は平易。『マタイ』好きなら、持っていてよい1冊だ。特にバッハがキリスト教をどう自分のものにしていたかということが詳しく触れられているのが私には興味深い。

この本の最後のほうでは、約40種類の録音について著者の意見が記されている。これがなかなかおもしろい。

高く評価されているのは、たとえばレオンハルトやショルティ。この組み合わせには、えっと思う人もいるかもしれない。その反面、かねてより名演奏と誉れ高かったクレンペラー、カラヤン、そしてメンゲルベルクには冷たい。そして、古楽系でもコープマンには否定的。

氏の判断基準ははっきりしている。彼らが個性的な指揮者だとは認めたうえで、作品そのものの表現や力や性格を無視しているのがダメだと言うのだ。

クレンペラーについては、かつて若き日に愛聴したものと記したうえで、問題点が指摘されている。

メンゲルベルクに対してはことのほか厳しい。

「この演奏に感動して涙する若い聴き手がいると聞くのだが、そういう人はどうやって耳の抵抗を克服しているのか、知りたいものである」

「聴いていて途方に暮れる」

「うんざりする」

のだそう。もっとも、その理由はきちんと記されているし、もし自分が聴衆のひとりだったら、圧倒されるだろうとも記されているが、何だか大人の配慮というか、言い訳っぽい。

ちょうどこの本を読んでいたら、そのメンゲルベルクの新たな復刻(オーパス蔵)が送られてきた。開いてみると、解説書の中で宇野功芳氏が大絶賛している。

「われらの宝」

「バッハ時代のスタイルを金科玉条のものとし、この演奏に感動できない人の、なんと哀れなことか」。

礒山氏の意見とはあまりにも見事に正反対なので、笑ってしまった。

はいはい、礒山氏は哀れなわけね。

この場合、どちらの意見もそれなりに正しいというしかないだろう。メンゲルベルクならではの演奏様式が平気な人にとっては、一回限りの燃えるライヴの魅力が味わえようし(特に合唱の没入ぶりはすさまじい)、生理的に我慢できないという人には、論外な演奏だろう。ただし聴いているうちに慣れてきて、抵抗感が薄まる可能性は高い。音質のほうも聴いているうちに徐々に慣れてくる。手元にあるフィリップスのCDと比べたら、ノイズをカットしていない分、音質は明瞭。この演奏が好きなら、買い換えてもいいだろう。

とはいえ、初めてこの曲を聴くなら、まずはもっと新しい音で聴いたほうがいい。古楽ならレオンハルトの演奏がよいけれど、オランダ系古楽の常でドラマ性が薄く、残忍、残酷、血の匂い、要するに生々しさが足りない。古楽系は、最後まで聴いてもカタルシスがなく、。あの終曲があまりにもあっさりしてしまうのだ。

私が一番好きなのは、リヒターの最後の録音である。昔から褒められている最初の演奏より、いっそうドラマティックで濃厚である。

バッハと言えば、今年のラ・フォル・ジュルネはバッハ関係である。例によって小さなホールの公演はあっという間に完売になるのが困ったものだ。それに、せっかくコルボが「マタイ」をやるのに、とてもクラシック向けとは言えない巨大ホールが会場というのも困る。コルボ自身はPAを気にしないというが、聴くほうはそうではない。せっかくの催しだけれど、毎年あのホールだけは何とかならないかと思う。幸いコルボは、「ロ短調ミサ」のほうはまだしもまともなほうのホールで演奏してくれる。

ちなみに、礒山氏はコルボの「マタイ受難曲」は「厚化粧の美女」みたいと言っている。いいじゃん、厚化粧の美女。嫌いですか。

(きょみつとし 音楽評論家、慶応大学教授)

http://www.hmv.co.jp/news/article/902250082/

▲△▽▼

▲△▽▼

エレクタ・アマトールの初代スピーカーがオーディオファイルに大人気な理由

Sonus faber|禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/theme-10072642411.html

ソナス ファベールはスピーカーではない。楽器だ!

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14004281

魅惑の美音 Sonus faber | 禁断のKRELL

女性ヴォーカルの塗れた唇が触れる音、息を継ぐ熱い吐息の表現、

まさにリスナーを陶然とさせる暖かで豊潤なメロウサウンドへの世界へといざなう、

ソナスファベール エレクタ・アマトール

その名前はラテン語で「選びぬかれた愛人」を意味する。

無垢材を使いフル・ハンドメイドで作られた非常に美しいエンクロージュア、

いわゆる”箱”を強固に固めて、余計な響きを出さない、

そんな現代の中心的設計思想とはまったくの真逆の伝統工芸の世界、

温もりのある良質な木材の豊かな響きをそのまま音作りに投影させ、

所謂付帯音 ”箱鳴り”を積極的に生かした音作りをしている。

実際、その音作りは木材の深い響きをふんだんに生かした大変味わい深いもの、

作者のフランコ・セルブリンはそんな音楽の芸術を深く愛する国

「陸のヴェネツィア」と呼ばれる北イタリアの町ヴィツェンツァの木工職人

(歯科医師)だ。

その中でも最高峰が、Sonus faber ELECTA AMATOR です。

トゥイーターにDynaudioのT330という、最高の高性能ユニットを搭載した

アマトール、T330は市価で一本、5万4千円もする、ウーファーは

スキャンピーク製の特注品で5万8千円、普通は商売として、このような価格の

ユニットは採算が見合わない。 商売抜きでエンジニアの意地、そして

ソナスファーベル社(イタリア語で、音の工房)の命運を賭けた、まさに

採算度を度外視した戦略モデルであり、セルブリン入魂の処女作だったのです。

(価格は代理店に問い合わせました) ブラジリアンローズウッドと記載されている

エンクロージュアの木材はハラカンダ材と呼ばれる大変貴重な高級木材であり、

アマトールを持っていた方はご存じですが、キャビネットを叩いてみると

非常に硬質な質感があり、セルブリンが考える理想的な"音の響き"を持ってい

ます。アマトールは1988年に生産されたモデルですが、原産地ブラジル政府は

1992年に締結されたワシントン条約に基づいた完全な禁輸措置を取っており、

これがアマトールがミニマのように復刻ができなかった原因のひとつなのでしょう。

ユニットの価格だけでペア22万(!)25年前の現行当時でも高級木材だった

ハラカンダ材を惜しみなく投じたアマトールは、フランコ・セルブリンが

スピーカーという"楽器"作りに費やした熱い情熱、そして物凄い意気込みを

感じます。バッフルの前面には音の反響防止に”本皮”が張り込まれ、

大変手の込んだフル・ハンドメイドで作られている。大変高価なトゥイーター

このスピーカーで聞く"女性ヴォーカル"は、他のなにものにも、どのようなものにも例えようがないぐらいの蠱惑的な音色である。

他のどんなスピーカーとも比べ物にならないほどELECTA AMATORで聴く女性ヴォーカルは艶やかで色っぽい・・・・・・

ヴァイオリンの弦の響きの音色の、なんという艶やかで瑞々しい響きだろう・・!

まさしく、存在自体が奇跡。

女性ヴォーカル、そして弦楽器の再生にかけてはELECTA AMATORこそ、"世界最高峰"であると、ここで断言してしまおう。

ソナースもまたその”真実の輝き”を放つ作品は最初期の作品に留まるもの、と思う。いや、断言する。

仕上げの美しさはさらに増したが、エンクロージュアのつくりは素人目で観てもわかるぐらい簡略化された。

なにより現在は測定器に頼り、"耳"で音決めをしていた時代を忘れてしまったものと思う。

星の数ほどあるハイエンド・オーディオ機器メーカー

それらのメーカーの現代のスピーカーの水準平均値は近年本当に高くなっているそれは各社で共通するコンピューターの音響解析ソフトを製作過程で使用するようになったからだ、と言われている。基本的に間違った音は出さず、無難に仕上がるのだろう、だがコンピューターで作ったものは所詮人間が耳で、感性で作ったものには、本質的に遠く及ばない。

データ、測定器などでは決して真の音楽性は掴み取れない

ソナースは結局、エレクタアマトール、ミニマ、そして最初のリファレンス ガルネリ・オマージュで終わった、と思う。

https://ameblo.jp/507576/entry-10568118553.html?frm=theme

ガルネリ・オマージュはスピーカーではない。楽器だ! 2009年 06月 09日

その中で、決して忘れることが出来ない「あの音」がある。

Sonus faber社の「ガルネリ・オマージュ」

実にピンきりで多くのスピーカーの音を試聴室で盗み聞きしてきたが、このスピーカーの音は今でも忘れられない。デザインも素晴らしいがその音となると、、

まさに、弦の音を聴くためのスピーカーであった。

弦楽四重奏、ヴァイオリンソナタ、無伴奏チェロ等々、弦楽器の音を「限りなく美しく」聴けるスピーカだった。

しかし、ジャズやマーラーなどの大編成、武満などの現代音楽、ポップス等は「全く」と言えるほど駄目だった。低域がまるで駄目。スカスカだった。父を説得して買わせようとしたとき、(実際父とは数回にわたってこのスピーカーを試聴した。歴代最高記録である(笑))父が持ってきた試聴CDの中でイーグルスのホテルカリフォルニアがあったが、それをかけた瞬間「うわー、音悪い!」と売り場の全員が漏らしたのを覚えている。「確かに弦の音は最高!。あんなに美しく聞こえるなんて生を越えるかもね。でも僕たち毎日毎日、弦の音ばかり聴く訳じゃないからね。いろんなジャンルの音楽が楽しく聴けないと飽きるよ」と父が試聴後言っていたのも覚えている。

当時高校生であった私は140万もするスピーカーなんて当然購入できない。しかしもう色褪せたが、今でも手元に当時売り場で作ってもらった「ガルネリ・オマージュ」のローン計算書が残っている(笑)。それほど、私を感動させてくれた音色だった。現在極希に中古で安く出ることがあるようだが状態があまり良くないようだ。つまり「ガルネリ・オマージュ」は本物のヴァイオリンと同じ製法を用いて作られているので、楽器同様湿度を嫌うのだろう。15年前のスピーカーでしかも完全天然製法で作られた故にスピーカーグリルのゴム、エンクロージャーの木や接着剤のニカワなどが劣化してきているだろう。

「ガルネリ・オマージュ」はガルネリ・メメントと進化し現在も販売されているらしい。価格は非常に高価であるし、再生ジャンルが限られる。

しかし、「あの音」は決して忘れられない。

▲△▽▼

EAR の真空管アンプがオーディオファイルに大人気な理由

E.A.R|禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/theme-10097864431.html

現代の真空管アンプで買う価値が有るのは EAR だけ、日本製の真空管アンプは色っぽさが全く無く すべてNG - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/06/29/044247

かつて、ソナス遣いの楠 薫さんの宅にお邪魔した時、エレクタ・アマトールに EAR V20を組み合わせ聴かせていただいたが、色気ムンムンで、弦の艶っぽい響きにたまげたことがあった。

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1339161872/

楠 薫のオーディオ三昧

1998年3月末、またまた山梨へ転勤となり、引っ越しを敢行。

さて、山梨へ着いた途端、朗報がもう一つ舞い込んできました。

4月中頃のことですが、EARのV20が入荷したとこと。

以前、ダイナミックオーディオ・サウンドハウスで試聴し、好感を持っていたので、さっそくこれも自宅試聴することになりました。 その日、たまたま山梨県須玉町のカンタベリー15使いの友人宅へお邪魔することになっていて、そのまま持ち込み、試聴してみました。

一聴して、伸びやかな低域と高域、独特の色気と艶、そしてプレゼンスの見事さに引き込まれてしまいました。

回路に詳しい友人達は、片チャンネルに10本も12AX7を使って、しかも元々、出力管でない真空管をこのように使うこと自体、無理があり、良い音になるはずは無い、と言うことなのですが、あの音を聴いてしまっては、そんな言葉も空虚に聞こえてしまいます。

傾向としては、ウエスギアンプのコクの深さと懐の深さに共通するものを持ちながら、より鮮烈にみずみずしく、もう少し芯があって張り出しも素敵なアンプに仕上がっています。もっともそれも、JPSのインターコネクトケーブル(Superconductor)に、電源ケーブルは俗に言う青蛇(Aural Symphonics ML-Cubed Gen2i)の協力があってのことですが…。

このサウンドを一言で喩えるなら、「デカダンス」でしょう。

かつての名女優デートリッヒの、ちょっとけだるくタバコをくゆらす姿が浮かんでくる様です。

制作者パラピービッチーニ氏は、きっとこの「デカダンス」がわかるアンプ制作者ではないでしょうか?

https://kusunoki.jp/audio/audiohistory/history99.html

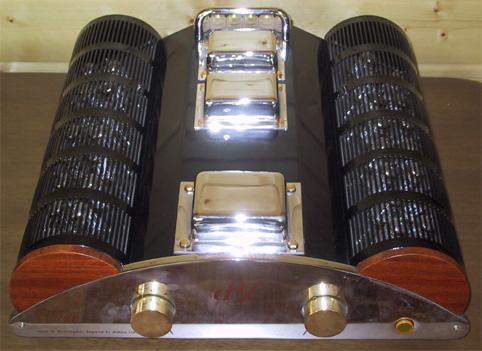

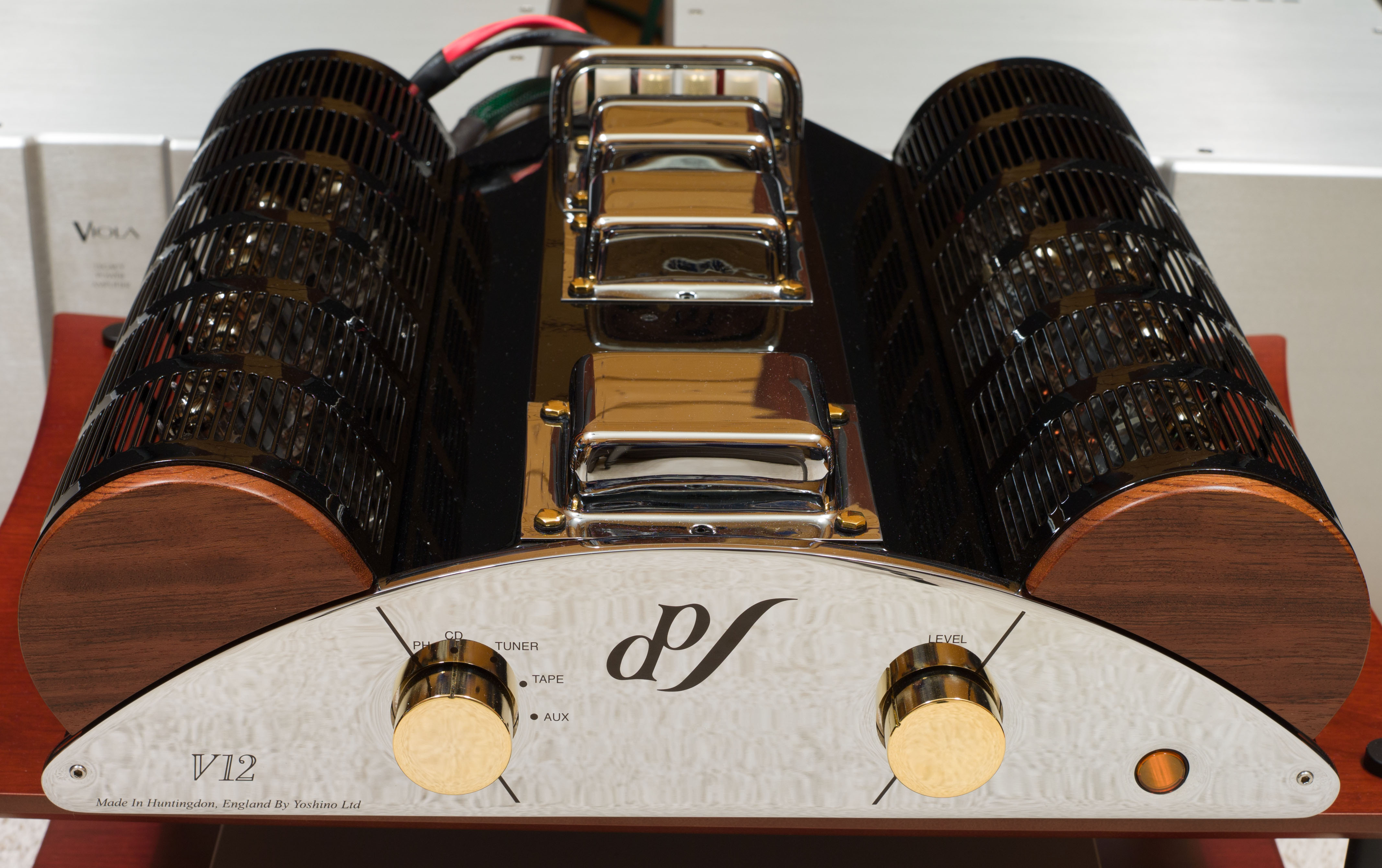

EAR V12

拙宅にEAR V12がやって来ました。

これ、試聴機ではなく、発作が起きて、購入してしまったシロモノです。

使用真空管はECC88(12AX7) 10本、EL84 12本。

入力段にECC88を片チャンネル2本使用し、さらに3本のECC88で位相反転し、出力段に送られ、V20とは違って、片チャンネル6本のEL84と EARオリジナルのスペシャルトランスの組み合わせで、50Wの出力を叩き出します。

V20のような細身ではなく、中低域は実に分厚く濃厚です。

V20では高域がやや荒く、僅かに歪みっぽさがありましたが、V12はボリュームを上げていってもまったくそのような感じがありません。

それでいて繊細さに加え、透明感もV20を遙かに凌駕しています。

幼い頃は膝上にだっこして一緒に音楽を聴いたりしていた遠縁の親戚の子が久しぶりに姿を見せたと思ったら、アニメ顔負けの はちきれんばかりの胸元Yラインの見事な美少女に成長していて、「こんなに大きくなっちゃったら、だっこしてエスカフローネを聴かせて、 なんて、もう、言えないね」と、ソファーに並んで座って、鼻が触れ合うくらいの距離、吐息が頬を撫でていく近さでニッコリ微笑まれ、 しどろもどろになってしまう感じ、と言いましょうか(あ、これ、今年のお正月の実話です)、 元V20遣いとしては、いやはや本当にビックリ、目を見張るほどの音です。

かつてのV20の音も好きだったのですが、ああ、やっぱり、僕はこういった音が好きなんだ。良い音と好きな音は違うということを、改めて実感した次第です。

https://kusunoki.jp/audio/EAR/EAR_V12.html

EAR V12は V20 の後継機とのことですが、EARでも特異なV20独特な妖艶さは薄れました。

願わくば、V20の独特な艶のある中高域と890のような歯切れのいい低域、861のような濃厚さをを兼ね揃えたパワーアンプを出してほしいです。

http://community.phileweb.com/mypage/entry/3260/20120126/28305/

37 :ヤフオクの詐欺師、denden95でございます。:2008/06/07(土) 16:44:45 ID:w+QT+D9P

EAR はイギリス人のティム・デ・パラビチーニが日本人スチュワーデス吉野をなんぱして、手篭めにしああげく女房にして立ち上げた管球オーディオブランドなのです。

造るやつがエロいので、音のほうもエロいんですが内部の真空管がロシア製なので、エロいアンプが台無しです。

45 : 仙人短 ◆TANPanX3xc : 2008/06/07(土) 17:12:21 ID:UbVbvxUd

>>37

エロいので~

オーディオにエロさが無くなれば、それはよもや、オーディオではない。

僕等がそれに注目出来る訳は、そこに、理(タナトス)ではなく。感情(エロス)と見ているからです。

魔王「あんたの話も、ようワカランが。つまり?」

閻魔「エロい方が、むしろ正解。オーディオ的には、だけど・・・」

短「閻魔は最近、凄い事言うよね・・・」

58 : 自称ヤフオクのアタナトス帝王、denden95でございます。 : 2008/06/08(日)

EAR MC-4 は買わないほうが良い。あれはティム自身がトランス巻いてないぞ。

どうやら部下にやらせているのだ。

狙い目は初期のMC-3だ。

834P-5 もダメ。5Ωからで2~3Ωには対応できていないし、下っ端の技術者にトランス巻かせてる。

初期の834P を中古で手に入れて真空管を全て交換するのがベストじゃ。

現行品には手を出さないほうが良い。

859/861/834L/834P/V20 まではティムの本物の手巻きのトランスだ。

それ以降はやめておくことじゃ。

EAR の製品の価値はティムの手巻きのトランスにあるのだからな。

http://mimizun.com/log/2ch/pav/1212015207/

▲△▽▼

FM Acoustics のボッタクリアンプがオーディオファイルに大人気な理由

FM ACOUSTICS|禁断のKRELL

https://ameblo.jp/507576/theme-10078694024.html

ボッタクリ アンプ _ FM Acoustics の世界

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/754.html

ボッタクリアンプの FM Acoustics とゴールドムンドはヨーロピアン・ジャズの再生にしか合わない - 777ブログ

https://a111111.hatenablog.com/entry/2025/05/26/171651

FM Acoustics がボッタクリ価格でもみんな欲しがるのは FM Acoustics の音が色っぽいからなのです:

●FM Acoustics FM266

FM Acousticsは、今年2005年のインターナショナル・オーディオ・ショーでlumen white diamond lightとのセットでの実演を聴いた。甘ったるい音という印象だった。ディテールまで分析的に聴かなかったし、それがFM Acousticsの音なのかlumen whiteの音なのかも分からなかったが、とにかく甘ったるい音という強い印象を持った。思えば贅沢なセットであった。

ヌルッとしたあま~い音。この日の試聴も先入観が手伝ってか、第一印象は同じような音に聴こえた。そうかこの甘さはFM Acousticsの音だったのか、そう思った。何がどう甘いのかよく聴いてみる。

まず、それぞれの音の出だしがエッジのないヌルッとした出かた、そしてそのままヌルヌルッと長く尾を引く。楽器にローションを塗ったかのようだ。音にアタック感がなく、切れが悪く、そのせいかテンポがゆっくりと聴こえる。まるで別アレンジの曲を聴いているような気になる。体の力が抜け、けだるくなるような音。寝る前に聴くにはいいかもしれないが、朝一番には聴きたくない音。

しかし、しばらく聴いて慣れてくると、悪い印象は薄れ、なんとも艶やかに聴こえてきた。ヴァイオリンの弦の響きなどは、まるで光沢を放っているかのようにツヤツヤと美しく心地よい。コーラスの声も若々しく張りがありツルツルだ。だんだん聴き惚れてくる。

ヌルヌル、ツヤツヤ、ツルツルといった印象だが、何かごまかしているということではなく、解像度もあり、微弱音の表現もしっかりしていて、密度が高い。

場がにぎやかな感じがするのだが、Metronome PA1 Signatureと比較すると分かりやすいだろうか。PA1は、倍音成分の響きが多く、霧のように場全体を満たす。FMは主音に伴う倍音よりもむしろ残響音が長く尾を引く。霧のような感じではなく、いく筋もの水の流れがそこにあるよう。音と無音がはっきりとしてノイズフロアは低い。かえって分かりにくい比較かな?

ここで頭に入れておきたいのは、マスタークロックOCXの設定が176.4kHzであることと、P-03がPCMをDSDにコンバートし、D-03にてDSDをDA変換している点だ。つまり、音が高密度になり、ツルツル感が倍増されていると考えられる。その分は割り引いて聴かないといけない、けどそんなこと難しいか。

とにかくFMはハマると抜け出せなくなるような麻薬的な魅力、ということがよく分かった。自分はお金持ちじゃない、という意識をしっかり持っていれば大丈夫なハズだ!

http://hei30per.blog34.fc2.com/blog-entry-27.html

▲△▽▼

▲△▽▼

女性のオーディオマニアは一人も居ないそうですが、それは男のオーディオマニアが音楽や音に求めているのはユング心理学でアニマと言われている心の深層に住んでいる女性の姿をしたアーキタイプだからなのです:

欧米人の恋愛は性的倒錯の一種

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/200.html

カール・グスタフ・ユングの世界

http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/394.html

ユングは恋愛感情や性的欲動も、アニマ・アニムスの元型イメージの投影(projection)によって説明できると考えます。

アニマやアニムスは、『意識的な人生の生き方・対社会的(対他者的)な適応的な態度』を補償して、その人に精神的な安定感や幸福感を与えてくれるだけでなく、進むべき人生の進路や選ぶべき選択肢を暗示的に教えてくれる存在でもあるのです。

...

『影(シャドウ)』の元型は、『意識的態度に対する同性像のアンチテーゼ』として心にバランスのとれた全体性を回復させようとしますが、『アニマ・アニムス』の元型は、『意識的態度に対する異性像のアンチテーゼ』として自己に欠如した要素や特徴を補って心の相補性を実現しようとするのです。

影(シャドウ)をイメージで体験しているときには、不快感や抵抗感、否定感情を感じますが、アニマ・アニムスをイメージで体験しているときには、幸福感や恍惚感、肯定感情を感じやすくなるという特徴があります。

影(シャドウ)にせよ、アニマ・アニムスにせよ、物理的現実ではなく心理的現実に属するものですが、多くの場合、それらの元型のイメージが持つ感情や影響力は現実世界を生きる他者に投影されます。

嫌悪感を抱いているそりの合わない人物には『影(シャドウ)』が投影されやすく、

異性として理想的な魅力や誘惑的な特徴を持っている人物に『アニマ・アニムス』が投影されやすくなります。

http://d.hatena.ne.jp/tsu44510/20101126/1290763222

アニマは現実の女性に対してのみ投影されるばかりではなく、「物体に」向けられることもあります。

その典型的な例としては、「自動車」

マイカーをこよなく愛して、大切に大切に扱う男性の中には、自身のアニマをその車に投影している方もいるようです。

他には、プラモデルや時計、カメラ、オーディオなどにも・・・。

40年ほど前に書かれた著書の中で、河合隼雄先生はこのように述べられています。

「アメリカにおいては自動車がアニマ的な役割をもっているように思われる。

男性は競って素晴らしい自動車を買い、それを世話し、それについて友人たちと話し合いをする。

考えてみると、男性化したアメリカの女性に比べると、自動車のほうがはるかにアニマらしいともいえるが、近代の合理主義の産物に、非合理な感情の投影をしなければならぬのも気の毒な感じを抱かせる。

わが国において、この自動車のアニマ化はどの程度進んでいるのだろうか。」

男性の物体へのアニマ投影は、(私自身を含む)実体の女性のあり方にも、大きな要因があるようです。

ともあれ、河合先生がこの記事を書かれた40年前より、現代の日本では、車(物体)へのアニマ投影が進んであろうことは、間違いないようですね。

http://twinbells.blogo.jp/archives/930720.html

http://starpalatina.sakura.ne.jp/kouza/07.html

本当は聴覚は女性の方が優れているんですけどね:

自宅では1日中デコラを鳴らしている。蓄音機と言っている僕の母がデコラの音を非常に気に入っていて、Macに繋げてエンドレスで流している。

最近驚いたことだが、耳が少し遠い母が音の善し悪しを判断出来るのだ。一度デコラではなくロジャースで鳴らしていると台所にいた母が、いつもの音で聞かせてと言ってきたのだ。人間は可聴範囲が狭くなってきても音質の判断は出来るらしいことが分かった。

SG520の下の段がPCオーディオ心臓部で、Macminiから無線でデコラと繋いでいる。Mac→AirExpress→CELLO DAC→DECOLA・・・この音は麻薬的な音である(2008/10/21)

http://more.main.jp/zakkichou06.html

アニマは男性が無意識の中に持っている女性原理──男らしくあるべきという社会的要請によって抑圧された女性的要素──情緒、感情、恋愛などを司るものです。いわば『魂の女性』で、そのアニマに基づいて、男性は心の中に『理想の女性像』を作り上げるといわれています。

自分のアニマイメージを現実の女性に投影して、恋に身を滅ぼすこともあるそうです。アニマの存在は男性にとって、男性に足りない女性的情動や感情、潤いを補って、完成した人間へと導く存在でもあり、また一つ間違うと破滅の淵に引きずりこんでしまうような、危険な存在でもあるわけです。

まだ発達していないアニマは、動物の姿や黒っぽい女性だったりすることがあるそうです。男性の夢に登場する女性はすべてアニマと考えてもいいでしょう。

アニムス

アニマが男性にとっての『永遠の女性』なら、アニムスは女性にとっての『心の中の男性』──女性の心の中に形作られた、内なる男性です。

一般に知性や理念、決断力、論理性などを象徴します。アニマが『魂』なら、アニムスは『精神、ロゴス』であり、女性が成長するため必要な存在です。

アニムスをきちんと認識していないと、やたら理屈っぽいだけになったり、妙な男性に自分のアニムスイメージを投影してのぼせ上がったりと、やはり男性同様危険な側面があるようです。

アニムスは父親のイメージではじまることが多く、やはり認識されないうちは黒っぽいえたいの知れない男性の姿を取るといいます。女性の夢に登場する男性は、すべてアニムスなのだそうです。

https://www5f.biglobe.ne.jp/~lerxst21/rush/anima.html

水の中を覗きこむと確かに自分の姿を見ることになるけど、それ以外にも魚、水の精などがいます。水の精は人間を誘惑し、理性のコントロールを失わせます。

それはからかい好きな生き物であって(中略)ありとあらゆる悪戯をしかけ、幸福なまたは不幸な錯覚、抑うつ状態や恍惚状態、コントロールのきかない感情等々をもたらす。

これがアニマだとユングは言います。しかしアニマは元々、「魂と呼ばれ、なんとも言えずすばらしい不死のものを指している」とあります。

しかしユングによるとこれはキリスト教によって教義化されたものであり、本来のアニマとは違うと言います。本来のアニマは「気分、反応、衝動およびその他の自律的な心的作用の、ア・プリオリ〔非経験的なもの〕な前提である」んですね。

アニマ元型と関わることによって、われわれは神々の国に入りこむ。

すなわち絶対的で、危険で、タブー的で、魔術的になる。

世間では無意識に没頭すると道徳的抑制が壊され、無意識のままにしておいたほうがよいもろもろの力を解き放つことになると言われているが、アニマはその無意識への没頭に誘うために(中略)納得させるに足る根拠を提示する。

いつでもそうだが、この場合にも彼女は間違っているわけではない。なぜなら生そのものは善であるだけではなく、悪であるからでもある。

妖精が生きている国には善悪という範疇は存在しない。

http://blog.livedoor.jp/shoji_arisawa/archives/50791497.html

人間はもともと両性具有的(シュズュギュイ)なのですが、大人になるにつれてどちらかの性を発達させなければならず、顧みられなかった方の性がアニマやアニムスとして無意識の深奥に封印されるのです。

アニマの属性はエロスであり、アニムスの属性はロゴスです。

アニマは男性に情緒性やムードをもたらします。アニマの力によって、男性は想像力を湧き上がらせることができます。一方でアニムスは女性に論理性や意見をもたらします。アニムスの力を借りれば、女性は行動力を発揮することができます。

さらにアニマとアニムスは、心の深い部分にある元型として、後で述べるセルフと自我のコンタクトを手助けする役割も果たします。

しかし、アニマやアニムスが自我に取りつくと、自我を守るペルソナが破壊される危険性があります。アニマに憑かれてエロスに魅入られた男性は、アニマの持つムードに冒され、自分の殻に閉じこもって社会に背を向けることがあります。逆に、アニムスに憑かれてロゴスに支配された女性は、アニムスの持つパワーに振り回され、本末転倒な論理をヒステリックに振りかざして社会に無謀な戦いを挑むことがあります。

いずれの場合も、その場にふさわしいペルソナ形成が度を越えたアニマとアニムスの介入によって阻まれるため、自我が周囲の環境に適応できなくなったり外界の刺激によって不必要に傷つけられたりします。

アニマとアニムスは、心の成長と共に四つの段階に従って姿を変え、成熟します。アニマの場合は、生物的な段階、ロマンチックな段階、霊的な段階、叡智の段階があり、アニムスの場合は、力の段階、行為の段階、言葉の段階、意味の段階に分けられます。

つまりアニマは、最初は暗く性的アピールの強い娼婦のようなイメージとして登場し、次により明るく清純な女優のようなイメージに変化し、さらに性的な雰囲気のない巫女や尼僧のようなイメージになり、そして最後に性を超えた光り輝く女神や観音菩薩のようなイメージに昇華されます。

一方でアニムスは、まず肉体的に逞しく力強いスポーツマンのようなイメージとして現れ、それからより精神的な行動力のある実業家のようなイメージに変化し、さらに教養のある学者や僧侶のようなイメージになり、やがて超越した神や仙人のようなイメージに到達します。

また、男性にとってアニマはさまざまに姿を変えながらも永遠の女性として唯一存在します。それに対して、女性にとってアニムスは複数の英雄として現れます。

アニマとアニムスは現実の恋人や配偶者と同一ではありません。この元型的イメージが現実の異性に投影された結果、全ての恋愛がもたらされるのです。

また、恋愛関係にある男女のアニマとアニムスは相互的な関係にあります。例えばアニマに憑かれた男性は、同じようにアニムスに憑かれた勝ち気な女性に自分の未熟なアニマのイメージを投影し、彼女に惹かれます。一方でアニムスに憑かれた女性は、同様にアニマに憑かれた弱々しい男性に自分の未熟なアニムスのイメージを投影し、彼をパートナーに選ぶのです。

http://relache.web.fc2.com/report/jung.htm

ユングは恋愛感情や性的欲動も、アニマ・アニムスの元型イメージの投影(projection)によって説明できると考えます。アニマやアニムスは、『意識的な人生の生き方・対社会的(対他者的)な適応的な態度』を補償して、その人に精神的な安定感や幸福感を与えてくれるだけでなく、進むべき人生の進路や選ぶべき選択肢を暗示的に教えてくれる存在でもあるのです。

夢やイメージとして体験されるアニマやアニムスは、自己の性格特徴や行動パターンとは『正反対の特性』を示すことが多いとされています。それは、エナンティオドロミアの補償を行って、『心全体の相補性・全体性』を取り戻させようとする自己から独立した機能と無意識の目的性を持っているからです。

『影(シャドウ)』の元型は、『意識的態度に対する同性像のアンチテーゼ』として心にバランスのとれた全体性を回復させようとしますが、『アニマ・アニムス』の元型は、『意識的態度に対する異性像のアンチテーゼ』として自己に欠如した要素や特徴を補って心の相補性を実現しようとするのです。

影(シャドウ)をイメージで体験しているときには、不快感や抵抗感、否定感情を感じますが、アニマ・アニムスをイメージで体験しているときには、幸福感や恍惚感、肯定感情を感じやすくなるという特徴があります。

影(シャドウ)にせよ、アニマ・アニムスにせよ、物理的現実ではなく心理的現実に属するものですが、多くの場合、それらの元型のイメージが持つ感情や影響力は現実世界を生きる他者に投影されます。嫌悪感を抱いているそりの合わない人物には『影(シャドウ)』が投影されやすく、異性として理想的な魅力や誘惑的な特徴を持っている人物に『アニマ・アニムス』が投影されやすくなります。

内面の変容や経験としては、社会常識や性別役割分担などによって社会的に要請された『男らしい生き方(行動パターン)・女らしい生き方(行動パターン)』への反発や抵抗として、無意識領域に抑圧され排除された『反対の性の表象(アニマ・アニムス)』が立ち上がってくることになります。

http://phenix2772.exblog.jp/9847999/

ダンテの「神曲」におけるベアトリーチェはダンテを神の世界に導きますが、文字通り彼女は彼を「案内」します。

「永遠に女性なる者、我らを牽きて上らしむ」

があり、確か後書きだったと記憶していますが、その著者が心理学に深いらしく「この一文はフロイト心理学と関係がある」ような書き方をしていました。これもユング心理学的に言えばアニマになります。

つまり心の伴侶であるアニマまたはアニムスは、人間の心の変化・成長・革命に関係し、その変化を導く働きがあるのですが、ちなみにニーチェは

「私はゲーテの言う『永遠に女性なるもの』の秘密を暴いた最初の人間かもしれない」

と言っています。さらに

「男性は『永遠の女性』を信じるが、女性については『永遠の男性』を信じているのだ」

と、ユングのアニマ・アニムス論を先取りすることを述べています。

アニマの意味する範疇は広く、秋葉原系アニメの美少女キャラクタも勿論、一つのアニマの現れですが、これは多く恋愛・性欲の対象ですので「低次アニマ」と表現して良い物で、この段階では心の成長に関わる機能は殆ど無いと思います。

これがあるきっかけにより、(私の場合は完全に一種の偶然ですが)自分の心の変容が開始するとともに自分が投影するアニマも成長し、より凛々しく、高貴に、そして恐ろしく厳しく成長します。

非常に高次に達したアニマはギリシアの女神アテナのようになると言われていますが、私の経験から言えば「男性と見まごうごとき勇ましい女性」に進化しました。

簡単に言ってしまえば、自分の自我が成長すると、無意識としての伴侶のアニマも成長し、まるで2人で階段を上って行くように感じます。「神曲」にもこのような表現がありますが、非常に多くの錬金術絵画がそれを描いています。

別の言い方をしますと、最初は可愛らしい愛でるべきアニマ(性欲の対象)であるのですが、次第に本人を「告発するアニマ」となり最後には、アニマ対自我の命を賭けた一騎打ちのような様相になります。

中高校生の時は理解できませんでしたが、プラトンの言葉「エロス(美しい肉体への愛)からフィロソフィア(愛智)へ」にも、おそらくこの意味が含まれているのでしょう。

一部のキリスト教でYHWHの妻をソフィア(智)と呼ぶことがありますが、まさにそのような「智」を愛人とするような状態になり、はっきり言いますが、この段階のアニマは外見が美しくとも性欲の対象として絶対に見ないような「凄まじく厳格な人」のようなものになります。

実際、月と太陽が馬上で一騎打ちするような図や、雄雌のライオンが噛みつき合うような図が錬金術にありますが、正にこのように厳しいものであり、「アニマが勝つか自我が勝つか」という状況になります。

このようなことで抜きつ抜かれつつ精神の階段を上って行き、上り切る時、終に自我は「永遠」と遭遇することになるのですが、これがゲーテの愛した「永遠」でありニーチェの言う「永遠回帰」の根拠になっていると考えています。

ユングはこの「そら恐ろしい宇宙のようなもの」を「自己(セルフ)」と呼びましたが、この時言うならば一種の全能感「宇宙と一体化したような気分」になります。(この時が自我インフレーションの極限状態です。)

ユング心理学ではこの自我インフレーションが極大になった状態を「エナンティオドロミー」と呼びます。

ちなみにニーチェはユングより先にセルフという用語を使用しており、また「ツァラトゥストラ」の中で自己(セルフ)を「偉大なる天体=太陽」に喩えています。

ニーチェの永遠回帰(永劫回帰)は、色々と文章的に小難しく解釈する哲学関係者がいますが私はこれは、一つの精神的変容の究極段階に達した状態と深い関係があるものと考えており、この、まるで時間を静止したような、「永遠(∞)=無(ゼロ)」というべき非常に仏教的境地と関係が深いと思います。

これがニーチェが「西洋の仏陀」と呼ばれる理由なのでしょう。 しかしこれは文章に書いただけでは理解不可能であり、実際に体験しないと分からないのですが、経験してみると正にこのようにしか言えないものです。

http://www.seijin.asia/wps/?p=50

ユングは、

男女・パートナー同士の関係には、二人でなく、四人の関係性があるといっています。

男性の心のなかには「アニマ」といわれる女性像が存在します。

女性の心のなかには「アニムス」という男性像が存在します。

すると、二人の関係性においては、現実の男女関係の他に、このアニマ・アニムス関係があることになるんです。

ここで、大切となってくることは、男性なら、相手のパートナーとの関係に、

自分の中の女性像「アニマ」を多々投影しているのだ、ということに自覚的になる必要があること。

相手に不満を持つ時、あなたはアニマとの関係性を見直す必要があります。

あなたの心が投影しているアニマは、一人の人間としての現実のパートナーとは異なっている、ということに気づくかもしれません。

ここまでくると、パートナー関係に変化があります。

つまり、あなたとパートナーとの関係性(外的)、あなととアニマとの関係性(内的)に分化されるのです。

この内的・外的関係性がごっちゃになってしまうと、自分の内面の異性(アニマ)を常に相手に投影して、現実の相手はその投影に動かされる、悩まされることになってしまうからです。

人間関係はこうした投影をもとに成り立っているともいえます。

しかし、僕らが少しでも自分の内面に意識の光を当てる努力をしていくことで、関係性は変化してきます。より深まります。

男女関係は古来より神秘的なものと考えられてきました。

男女関係は、個人の内面を映し出してくれる鏡です。 恋愛がすごいのは、この二つの異なる存在が出会い、結ばれることにあります。対立物の統合

http://ameblo.jp/mundi/theme-10009990410.html

即ち、ロマンチック・ラブというのは実際の異性を愛するのではなく、自分の心の中に住むアニマ・アニムスを勝手に異性に投影して、その幻覚に執着する倒錯的行為です。

自分のアニマ・アニムスのイメージに近ければ相手は誰でもいいのですね。

まあ、自己愛の変形でしょうか。

太古から全く変わらない心性を持つ日本女性はグレートマザー憑依型の行動様式を取り、魔女狩りで母性的な女性をすべて焼き殺した西欧の女性はアニムス憑依型の行動様式を取ります。

グレートマザーが恋愛する事はありませんから、本来の日本女性は不特定多数の男からの夜這いは受け入れても、西洋的な恋愛はできないんですね。

心の深層に住んでいる女性を求めて音楽の世界を彷徨っているのですから、探し求めている映画、文学、美術、音楽やオーディオも色っぽいものにならざるを得ないのです。

▲△▽▼

▲△▽▼

アニマを映像化したヒッチコックの名作 めまい (1958)

めまい(1958/米/パラマウント) VERTIGO

製作・監督=アルフレッド・ヒッチコック(※製作ではノンクレジット)

原作=ピエール・ボワロー、トーマス・ナルスジャック(『死者の中から』)

出演=ジェームス・スチュアート(ジョン・“スコッティ”・ファーガソン)

キム・ノヴァク(マデリーン・エルスター/ジュディ・バートン)

英語 動画

https://ok.ru/video/4379522435835

アニマが出現する場面

めまい (映画) - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%84_(%E6%98%A0%E7%94%BB)

キム・ノヴァクを象徴する光は、グリーンのセロファンをライトの前に置いた暗い緑色がメインになっているのだが、これは死や墓穴を象徴するカラーであるというのは有名な話だ。

しかし、後半、栗色の髪をしたキム・ノヴァクがホテルのグリーンのネオンに当たると髪が金色に見えるというのはどういうことなのだろうかと考え込まざるを得ない。

ヒッチコックの金髪好きは有名な話であり、この作品でも、ジミー・スチュアートを突き動かす衝動は、ほとんどレストランの赤い壁に映えるキム・ノヴァクの金髪に起因しているわけだが、それはヒッチコックにとって死に至る病だということを証明してみせたのだろうか。

因みに、この場面に始まる、一連のキム・ノヴァクを昔死んだ女そっくりに仕立て上げていくジミー・スチュアートの行動は、屍姦を意味しているのだとヒッチコックは語っている。 ジミー・スチュアートの行動は、まさしく死んだ女を「死者の中から」呼び覚ますものなのだろう。だから、墓穴の緑が失われた女の記憶を呼び覚まし、別の女の髪をブロンドに輝かせるのである。

ジミー・スチュアートはアメリカ人の素朴さを体現する国民的俳優と称せられ、ヒッチコック作品でも『知りすぎていた男』では子供の命を救うために謎と陰謀に立ち向かう理想的な父親像を演じているが、この作品では死体マニアのような妄執にとり憑かれた男であり、『裏窓』では出歯亀のカメラマンに扮して、彼に与えられたイメージを気持ち良く裏切っている。

ドナルド・スポトーは『ヒッチコック--映画と生涯』の中で、ヒッチコック作品におけるスチュアートは、ヒッチコック自身を仮託されているのだと指摘しているが、これはなかなかの卓見だと思う。

この作品におけるマデリーン/ジュディ役は、当初、『間違えられた男』に主演してヒッチコックのお気に入りとなったヴェラ・マイルズが演じるはずだったが、マイルズは妊娠したことを理由に断ってきた。これもスポトーの著書によると、ヒッチコックの欲望に危険を感じたからだとかさまざまな憶測がなされている。

この頃、ヒッチコックはやたらと女優にしっぺ返しを喰らっているのは事実であり、オードリー・ヘップバーンは『判事に保釈はない』の主演を撮影直前に断ってきてこの作品を頓挫させているし、キム・ノヴァクも『めまい』の撮影中はヒッチコックとの対立が絶えなかったという。

こうしたことがトラウマとなって、『北北西に進路を取れ』では女性とは信用できない存在であるというように描き、『サイコ』ではジャネット・リーとヴェラ・マイルズをさんざんな目に合わせると共に息子を束縛する恐怖の象徴である母親を登場させるに至った。『間違えられた男』と『サイコ』でヴェラ・マイルズの扱い方が全然違ってしまったことに対するヒッチコックの精神的変貌を見る上で、この『めまい』は重要な作品であるだろう。

この作品からタイトル・デザインにソール・バスが加わり、次の『北北西』で脚本のアーネスト・レーマンが参加したことにより、ヒッチコック・ファミリーとでも呼ぶべきものが確立した。さまざまなプレッシャーやゴシップのネタがつきまとい、スポトーの著書から受けるイメージからは異常者ではないかとさえ思えてくるこの時期のヒッチコックではあるが、それでもなおそうしたスキャンダルを払拭してあまりあるほど彼を偉大たらしめているのは、彼がそうした要因をすべて作品に転化してしまうパワーを持っていたからである。

『めまい』『北北西』『サイコ』『鳥』と、ヒッチコック生涯最大の名作がこの時期に集中しているところを見ると、どんな逆境にも負けない強さが、まさしくヒッチコックの天才の原動力であったということに気づく。

そういう意味で『めまい』は、作品の性格とは裏腹に生きる強さとしたたかさを与えてくれる映画であり、最大限の賛辞を持って称されるべき名作である。

http://www007.upp.so-net.ne.jp/mizutami/vertigo.htm

ヒッチコックは完全に倒錯していますね。 こういうのが欧米人に特有な情動なのです。

_____________________________________

映画でアニマが現れる場面で奏されているのはワーグナーのトリスタンとイゾルデ:

男女の愛の物語、つまりロマンチック・ラブ・ストーリーは、12世紀の騎士と貴婦人を主人公にした宮廷風恋愛叙事詩にはじまったものといわれています。また、西洋文学の中でロマンチック・ラブを扱った最初の物語は、「トリスタン・イズー物語」であるともいわれています。

ロマンチック・ラブは結婚の枠の外にあり、それは極めて霊的な関係であったのだ。(略)そのようなラブが結婚と結びついてくるのは、西洋人が教会のもつ宗教的な力から離れてゆくことと関連している(略)。

本来なら宗教的経験としてもつべきことを、公式の宗教に魅力を感じなくなったために、日常生活の中での恋愛に求める。その動機は素晴らしいが、そこで途方もない聖と俗の混交が生じてしまう。

ロマンチック・ラブの象徴的意義を認めて、象徴的実現をはかるのではなく、無意識に現実化しようとすると、欧米においては、男性は家父長的地位を守ったままで、たましいの像としてのアニマの役割を、女性がそのまま背負うことを要求する。

それは、女性を尊重しているように見えながら、途方もない押しつけによって、女性の自由を奪っていることにもなるのである。(とりかえばや、男と女/河合隼雄)

アニマはしばしば現実の女性に投影され、そのときには烈しい恋愛感情がはたらくことをユングは指摘しているが、その際は、その女性はアニマイメージのキャリアーなのである。(とりかえばや、男と女/河合隼雄)

http://homepage1.nifty.com/risako/report/yaoi2.htm

「スコティ」ことジョン・ファーガソン刑事は、犯人を追う途中に同僚を死なせてしまったショックで、高所恐怖症によるめまいに襲われるようになり、警察を辞めてしまう。そこへ学生時代の友人エルスターが現れて、何かにつかれたかのように不審な行動する妻マデリンを調査してほしいという。

スコティはマデリンを尾行するうちに、彼女の先祖であり過去に不遇の死を遂げた人物、カルロッタの存在を知る。カルロッタは、髪型から首飾りまでマデリンそっくりであり、後にスコティはエルスターに、マデリンはカルロッタの亡霊に取り付かれていると聞かされる。尾行を続けていると彼女は突然海に飛び込み投身自殺を図る。そこを救い出したスコティは初めて彼女と知り合うことになり、やがて二人は恋へと落ちていく。

スコティは彼女を救おうと思い、マデリンが夢で見たスペイン風の村へ向かうが、マデリンはカルロッタの自殺した教会へと走っていく。スコティは追いかけるが高所恐怖症によるめまいのために追いつくことが出来ず、マデリンは鐘楼の頂上から飛び降りてしまう。

マデリンの転落は事故と処理され、エルスターは彼を慰めながら自分はヨーロッパへ行くと告げる。自責の念から精神衰弱へと陥り、マデリンの影を追いかけ続けるスコティはある日、街角でマデリンに瓜二つの女性を発見する。

追いかけると、彼女はかつてマデリンの通っていたカルロッタの旧居のアパートに住むジュディという女だという。スコットはジュディとデートの約束を取り付けるが、ジュディは自責の念にかられる。知らないフリをしてはいるが、スコティに「マデリン」として会っていたのは誰でもない彼女自身だったからだ。高所恐怖症のスコティを利用して、エルスターの妻殺しという完全犯罪に加担していたのである。

ジュディはスコティの狂気じみた要望に素直に応え、洋服、髪型、なにもかもをマデリンと同じにし、死んだはずの「マデリン」へと次第に変貌していく。

ジュディとスコティはいびつな愛を育もうとするが、ある時二人でデートにいく際、その愛は破綻を迎える。ジュディのたのみでスコティが首にかけようとしたネックレスは、マデリンがカルロッタのものとして身に付けていたネックレスそのものだった。真相がはっきりと見えてしまったスコティはジュディを、マデリンが転落した教会へと連れて行き彼女を問い詰める。高所恐怖症も忘れ、鐘楼の頂上でジュディに迫るスコティ。しかし、そのとき暗がりから突然現れた影におびえたジュディは、バランスを崩してマデリンと同じように転落する。絹を裂くような悲鳴。

スコティは、呆然としてその鐘の音を聞いているばかりだった。

___________________________

ヒッチコックはこの作品をゴシック・ホラーに仕立て上げようと、19世紀の風景が数多く残るサンフランシスコに舞台を設定した。ジミー・スチュアートがキム・ノヴァクを尾行する前半部分がロジャー・コーマンなどの恐怖映画における導入部分を思わせるのはそのためで、『レベッカ』における開かずの間を配したマンダレー屋敷をそのまま一つの街にスケールアップしようとした気配が感じられる。

この作品を支配しているのは、光のコントロールだ。

幻想シーンを除くとほとんど影らしい影のないこの映画においては、光が当たっているか当たっていないかのいずれかで画面設計がなされている。

書店主のポップ・リーベルがカルロッタ・バルデスの伝説を語る場面では、雨雲が近づいていることを表現するために照明をどんどん落としていくという古典的な手法を敢えて使っていて、この場面も、重要なのは「暗くなること」でなくて「光が消え去っていくこと」と考えると納得がいく。

この映画は、平凡で先の見える人生を送っていたジミー・スチュアートの刑事が、ある日突然妖しい光彩を放つ女性に出会い、その光が失われることに神経質になっていく作品なのだから、光のコントロールは見事に作品の性格を表現していて完璧である。

キム・ノヴァクを象徴する光は、グリーンのセロファンをライトの前に置いた暗い緑色がメインになっているのだが、これは死や墓穴を象徴するカラーであるというのは有名な話だ。

この場面に始まる、一連のキム・ノヴァクを昔死んだ女そっくりに仕立て上げていくジミー・スチュアートの行動は、屍姦を意味しているのだとヒッチコックは語っている。

ジミー・スチュアートの行動は、まさしく死んだ女を「死者の中から」呼び覚ますものなのだろう。だから、墓穴の緑が失われた女の記憶を呼び覚まし、別の女の髪をブロンドに輝かせるのである。

http://www007.upp.so-net.ne.jp/mizutami/vertigo.htm

本作に対しては一つの大きな疑問が提起されているのです。それはこの映画の後半部全体が、主人公スコティの夢の中の出来事ではないかというものです。

<一年後・・・?>

精神病院のシーンを最後に前半部が終了し、後半部の展開がサンフランシスコの大パノラマで幕を開ける時、その俯瞰の映像には、普通なら映し出されるであろう「数ヶ月後」、もしくは「数年後」を表すテロップが表示されないのです。(およそ三十分後に発せられるスコティの台詞から推測するに、正確には「一年後」だと思われます。)

これはその直前のシーンにおいて、「彼はどのくらいで治るでしょうか?」と問うミッジに対する、医師の「数ヶ月か、もしくは数年か、全く見当が付かない」という返答が説明になっていると考えて、安易なテロップを省略したのだと解釈する事も出来るのですが、もう一つの疑問の方は、そう簡単には片付きません。

<ミッジの不在>

スコティの事を気遣い、あんなにも親身に接していたミッジを演じるバーバラ・ベル・ゲデスが、後半部からは全く登場しなくなってしまうのです。

スコティとミッジが以前に婚約していたという事実も語られていますが、ミッジが今でも彼を愛している事は一目瞭然です。観客は彼女の嫉妬に狂う様子さえ目にする事が出来ます。彼が入院している病院にも足繁く通うミッジ。そんな彼女がスコティの事を見捨てて、突然どこかに消えてしまうものでしょうか?

実はこの疑問に対する答えは、ミッジ自身の口から語られていました。病室において、放心して椅子に腰掛けているスコティに向かって彼女は言います。

「私がここに居る事も分からないのね」

そう、スコティの世界からはミッジは居なくなってしまっていたのです。

彼の「世界」の中には、巨大な「マデリン」という存在があるのみです。ミッジはその「存在」ではなく、彼女自身の「不在」を強調するために、映画の前半部おいて、あんなにも観客に印象付けられていたのです。そして、その不在がほのめかすものは、上記した「夢説」に他ならないのです。

おお、なんという巧みな脚本でしょうか! そしてなんという悲しい物語でしょうか! ミッジは居なくなったのではありません。今でも変わらずスコティの病室を見舞っているのです。

そう考えると、後半部の始まりにテロップが表示されなかった事にも合点がいきます。あれは「数ヶ月後」でも「数年後」の出来事でもないのです。映画はあの画面の暗転を境に、スコティの夢の世界に突入したのです。

大パノラマ直後のスコティの登場場面のカッテイングにも違和感を覚えたものですが、あれも夢の感覚の表現だと考えれば納得がいきます。

普通ならこうした「場所の移動」を行った場合には、車から降りる映像やバス停の前を歩いている映像などから始めて、「到着」の感覚を表現するものです。しかし、本作ではカメラが上から下に振られると、スコティがその場に立ち尽くしていて、まるで彼が街の中に忽然と出現したかのように感じられるのです。彼はあの瞬間、夢の世界に足を踏み入れたに違いありません。

<夢と贖罪>

愛する人を見殺しにしてしまったという罪の意識に苛まれ、現実を受容できなくなったスコティは、その夢の中で、不幸な現実を犯罪物語に仕立てて自らを贖罪すると同時に、マデリンの死を否定するのです。

でも、本当は彼にも分かっているんです。もう彼女が戻らないという事が。それ故に、最後には、自らが作り出した「マデリン」のイメージを、彼は破壊してしまうのです。

ラスト、高所恐怖症を克服したスコティは塔の上からマデリンの死体を見下ろしています。彼が克服しようとしたのは高所恐怖症などではなく、「マデリンの死」だったのです。

▲△▽▼

▲△▽▼

▲△▽▼

以下 ネットで超有名な『Der Klang vom Theater』さんと『GRFのある部屋』さんの QUAD ESL57 についての記事を転記しておきます。

音楽家とオーディオマニアは音楽の聴き方が違うか?

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/1009.html

音楽家は高級なオーディオ機器は持っていない

音楽家の最大の関心事は楽器の音色であり、音場感やコンサートホールの音の再現には全く関心が無い

アホの考えを変えようとしたり、反論したり、話し合おうとしたりするのはすべて無意味で無駄

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/805.html

パラノイアの世界

http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/420.html

発達障害者の体験する世界

http://www.asyura2.com/20/reki4/msg/422.html

発達障害・自閉症スペクトラム障害

https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=16869740

健司が斬る!【深掘り事件考察】 - YouTube

発達障害者が起こした事件

https://www.youtube.com/@bless-channel/videos

1. Der Klang vom Theater (ドイツ~劇場の音と音楽)

「すぴーかー」買ったった。 Der Klang vom Theater (ドイツ~劇場の音と音楽)2012/09/18

http://kaorin27.blog67.fc2.com/blog-entry-367.html

しかし、色々な条件=当然ながら金額であったり大きさや内容であったり。が、ぴりりとフィットする物件はそんなに簡単に見つかる訳も無く・・・

少し前の記事で「今から新規にセットを組むなら」という文を書いていたから本来的にはそのまま実現させるのがブログ主としての「良心」なんだけれど、QUADの新品は高すぎるし、中古のESLやESL-63は不良続出らしくて流石に腰が引ける。

そんな訳で、Europaの邪魔にならない大きさでEuropaに聴き劣りしないスピーカーを探すなんてミッションは殆ど頓挫して今回は諦めよう。気配が濃厚になったある日、昔なじみの元オーディオ店・今別業種の店舗に顔を出してみた。

そして、それはそこにあった。

これまで見てきたどの個体よりも状態が良く、心配なノイズ不良も現在のところ皆無だそうだ。

ただし、さすがに完動・美品ともなるとしゃれにならない値段が付いてる。

その場は早々に退散して帰宅後、メンテの方法や部品の手配についてググッてみたら何とか成りそうな気配。

次の日に、なじみの看板娘に冗談ぽく聞いて見た。

「これ買うときには、少しは手心加えてくれる?」

「○○○○○○○○○」(ご迷惑がかかるといけないので伏字)

「・・・(なんと)・・・悪いけど今からチャージしておいてくれる?明日また来るからね。問題無ければ買うね」

といって数分で商談成立。

一晩たってノイズの確認に行ったら、大丈夫だったのでお支払いをして持って帰った。

今日の夜には、音出しができそうだ。

そんなわけでまだ音は聴いていない。

だから、次回に続く。

このクォードのコンデンサー型スピーカー、実の所一度しか目にして居りません!(^_-)

それも場違いな所?広島のソニーの営業所に置いて在りました

現在は改造してしまって外側のケースとメーターアンプ&ヘッドフォンアンプしか使用していない

TA-2000Fを購入した時に・・・間違ってメインアンプを納入されて其れの交換で行った時ですが

残念ながら音は聴けず仕舞い!(営業時間を過ぎてました)

室内楽の再生は抜群!との評価が気に為ってました

当時のメインのスピーカーはTANNOYのⅢLZを

コーラルのバックロードに入れて聴いてましたのでかなりの反則技!(^_-)-☆

はい、QuadのESLです。

私もこのスピーカーは今まで聴いた事が無くて、ようやく24時間チャージが済んだ

昨日から少しずつ聴いています。

チョット聴きの感じではたくましい音楽も全然行けますね。やっぱり世間の評価

ってのは口に入れてみるまでは分からないものです。と言ってもまだ自分だって

何かを語れるほど聴いてはいないのですが・・・汗

そちらのブログへは私のYahoo-IDの権限では閲覧できないようでご無沙汰してしまって

います。

私自身もブログ主の末席にいますのでお気持ちは良く分かります。お変わりないようで

安心しました。(事情の飲み込めぬ最初の頃はお体でも・・・と心配したので)

ESLを選んだのにはもう一つ理由があって、使う予定のアンプがESLにはマッチするだろうと踏んでいたからです。ESLはP・ウォーカーさんの個人的な想いから出発して1954年に開発され発売に際してはわざわざ専用のアンプQUADⅡ型まで開発してこの荒唐無稽なスピーカーを世に問うたのです。私は以前Vitavoxの可搬モニターをQUADⅡ型で使っていた時に手持ちのアンプと特性が似ているなあと思っていました。それが上の写真の隙間から覗いています、Zeiss Ikonのドミナールと言うアンプです。VitavoxとQUADⅡ型は手放してしまいましたがZeissのアンプは残っていたのでESLを買ってみる気になりました。

お店で一昼夜ESLのコンデンサーをチャージしておいてもらいノイズ等の不具合がないことを確認し契約成立です。

この状態で音楽信号は入力できないのでその後、五昼夜ほどかけてチャージを続けました。購入決定から1週間ほど後に初めての音だしですが、はじめから高いクオリティを発揮し以来半年ほど経ちますがコーンやホーンのスピーカーほどいわゆるエイジングによる変化は大きくありませんでした。やはり、エッジらしきものは無い極軽量の膜構造の特徴かと思います。

QUAD ESL スノビッシュな気分 Der Klang vom Theater (ドイツ~劇場の音と音楽)

2012/09/26

http://kaorin27.blog67.fc2.com/blog-entry-368.html

まずは見た目が変だ。

イームズだかバウハウスとかの高度成長時代ぽい外見だ。実のところこの機械の持つややスノビッシュな空気感があまり好きではなかった。

がっつりオーディオに向き合わずに「すかしてやんな」って思っていたから。

でも、その成り立ちなどを知る内に、これは充分肉食なスピーカーだと知って気持ちに変化がでてきたわけ。

このESL57はその名前からも伝わるように、まだモノラルレコードが全盛の時代に産み落とされた「異相の木」であり何十年間も時代を先取りした「ぶっ飛んだ」スピーカーだったことと思う。

そのせいだろう、いにしえの時代より数々の逸話を身にまとっている。

風説はそれこそ山のように語られているけれど、他人の話と言うのは実際に見てみないことにはどうにも信用のおけないものだ。

そこで、雑誌などで伝え聞いた逸話が我が家でもその通りだったのか当って見ようと思う。

ただし、まだ3日目だし、自分自身何も掴んではいないので初見の印象と言うことで(今後手のひらを返すかもしれないが)ご勘弁頂きたい。

まずは違った事・その1

まず始めにESLタイプは、チリチリと繊細な音をたてて小編成やギター、チェンバロの音がきれい。ってやつ。よく見聞きしますね。

今日現在我が家で聴ける音は、ビックリのピラミッドバランス!逞しいマッチョな音なんです。

今はZeissのアンプ(周波数特性はかなりフラット)を使ってCDを聴いているのでこれはスピーカーの性格が強いと考えられる。

しかし、聴き始めた直後は世評通りの印象も無きにしも非ずだった。

その後、簡単にだけどメンテっぽい事をしたり、電源の取り方を考えたりした末にマッチョな感想につながる音になってきた。したがってこの世に存在する全てのESLにはマッチョという印象は当てはまらないかも知れない。

違った事・その2

駆動するパワーアンプに厳しい!・・・・ちっとも!!

ESL57のマニュアルにある接続図のイラストには、ハッキリそれと分かるQUADⅡ型パワーアンプに繋がっている様子が書かれている。Ⅱ型はKT-66ppで15W 程の出力を持つかわいらしい真空管アンプだ。

現用のZeissも14W(CP)程で、またAD1シングル(4W弱)でも特段問題なく使用できる。

実はこの点が初代ESL-57を特徴付け、ESL-63を始めとして他のメーカーのも含めた後続のコンデンサー型と決定的に異なる点であり、最終的にESL-57を選択した最大の理由。能率が96dB/mwもあるんです。これを知った時には本当にビックリした。

しかもZ=15Ωだから相当数の現行スピーカーよりアンプにとって(スペック上)はイージィな条件なのである。

ちょうど同郷のWestrex.Londonのトランジスタ型があったので凄く期待して繋いでみたが、負荷の変化に敏感なようで磐石な相性とはならなかった。

やはり出力トランスを背負ったアンプの方があきらかにマッチするようだ。

(言葉足らずなのでちょっと追加。QUADの50型や303型で使われている環境は多いと思うがこれは実験していない。できたらその実験もしたいと思っている)

(OPT付きの)Ⅱ型のアンプに繋ぐ前提で96dB が担保できる設計だとすると実に巧妙だし英知を感じると共に、スピーカーとパワーはセットで考えるべき。という持論を支持されたような気がしてうれしくもあった。

今日はざっとこんなところで。

次回は世評の通り同じだったことなども・・・

>粗野で大きなスピ=カーを入れる事に抵抗があります。

自分もそんな気分は良く分かるんです。音の出る家具はDeccaのデコラとか、このESLと蓄音器だけ置いて

あとはお気に入りの家具を揃えてもう少し内装を徹底したい・・・

でも、結果は「D-51」機関車みたいな黒くてゴツイのが幅を利かせている・・・涙・・・お互いに(笑)

それはさておき、「ブリブリ」もソースに入っていいれば出します。

そんなことは実は当たり前ですが、この姿を見ていると「そよそよ」した音がでるだろうと勝手に

イメージを付けて聴いてきたんでしょうね。世評とはそんな感じがします。

昔のSF映画でタコみたいな火星人は地球侵略を狙う悪者面だけど実は友好的で。

絶世の美女の姿をした金星人は歓迎されるけど実はこっちが悪かった。 人類の性ですね・・・再び涙

http://kaorin27.blog67.fc2.com/blog-entry-368.html

QUAD ESL 雄弁なジョンブル Der Klang vom Theater (ドイツ~劇場の音と音楽) 2012/09/28

世評通りだったこと その1

たぶん、だけれど使い方は難しいと言うのか、要素の変化に過敏な為に自分をしっかり持って取り組まなければふんわりとした音の印象に終始してしまうかも知れない。

先年惜しまれつつ夭逝された評論家の浅沼予史宏先生は編集子時代にこのESL-57をお使いになっていた時期があり、その当時のことを後年振り返って

「ESLを使うという事は、まるでMr.ピーター・ウォーカーとチェスをしているようだった」という名言と共に語られたそうだ。

こうしたら・・・そうくるか・・・おっとこう来やがったな・・・これでどうだ!

ちょっと使っただけなので決して偉そうなことは言えないが、けだし名言だと思う。

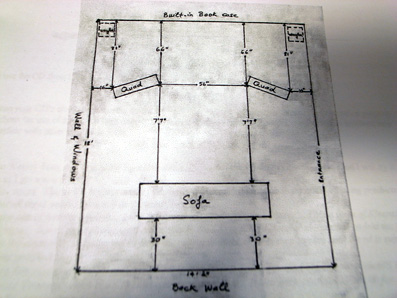

現在はマニュアルに沿って一辺2.5mの正三角形の一方の頂点に自分を置き、後の壁からは4mほど離している。(途中にEuropaあり)

そんな「フリースタンディング」丸出しの設置環境なのに1cmの前後で驚異的に印象が変わる。

詳細は後述するが、波形の特質で指向性が悪いので設置角度のわずかなズレが再生音の品位にダイレクトに悪影響を及ぼす。

また、スピーカー自体では響きが少ない(箱無いし)のは当然として、少しでも室内全体に響を行渡らせようと思ってちょっと上げてみたらテキメンに豊かに唄いだした。もう少し何とか成るかな?

世評通りだったこと、その2

ブレナー型スピーカーはそよそよとスピーカーの奥深くに音像が定位して・・・云々かんぬん・・・まあ、こんなイメージだろうか。

しかし、昔からESL-57は音が前に出るよ!と言われていた。>>これは、全くその通り!!

一説には平面フィルムから放出される音波は「平面波」であり、これは奥行きを表現し難い(出来ない?)んだそうだ。

QUADもその点は気にかけていたようで次期作のESL-63からはなんだか難しいディレイ回路を入れて電気的に球面波を作り出すことに腐心した跡が伺える。

これまでの記事の通り、奥行きを表現する事に狂信的?に取組んできた僕としては、知識はあったけれどさすがにこんな近くでステージを感じる事は稀なので大層面食らった。

こんな性格も、器楽曲や室内楽に向いているという世評の根拠かもしれない。

確かにチェンバロの軽々しく発音する様や、ヴォーカルの唇の内側までの湿度を感じるような表情は評判通りだった。

一方、演者が多く音の重なりが複雑で、かつ発音エリアの広大なオペラは苦手なのではと思っていたが・・・

Europaでは楽しく再生できなかった名演が実によく聴こえる。

たしかにステージまでの距離は近い事は近いんだけど会場のほの暗さ、ステージ上の明るさの対比までも感じられるよう。

大好きな「ジークフリート」のDisc4まで来た。スピーカーの個性が増えることで愛聴盤が増えたなあ。

ありがいことだ。

この所、とても涼しいので、真夜中に、レコード、聞いています。小音量では、ヴィオリン、ピアノソロが、いいです。

WEのパワーアンプ 欲しいですが、とても高額すぎて、買えません。球は、用意できましたが、(WE350B 6L6 4本)本体は、遠い先となりそうです。WE141アンプにRIAAを組み込んだプリアンプ、作って貰っていますが、今年中に出来上がるか、わかりません。もう、半年経ちました。618は、レプリカトランスです。アウトはね何になるか、わかりません。6SN7 6J7 は、WEでは、ありません。本当は、WE348を使用したいのですが、これも、また、とても高額なので、後になりた。

115V 210mA×4 の電源を自作しようと思いましたが、真空管整流は、難しそうです。電源トランスも手ごろな物が、見つかりません。特注になりそうです。

RCAの2ウェイオリジナルネットワーク入手しました。500Ω入力です。マッチングトランス各2個です。当分、使用の予定ありません。

それでは、また。

ESLには噂はたくさんありますが、使ってみてなるほどと思うことはあまりなかった

ですね。

Jazz(っぽいもの)がCDで少しあります、はEuropaではカーネギーホールで聞く

ようでまったく「っぽく」ありません。

その点ESLは音が前に出ていい感じです。(いわゆる程度問題ですが・・・)

お話を伺っていると、イスタンブールから上海へ向かうシルクロード商人の旅立ち

のようです。

まあ、何につけてもスタートはありますから。踏み出す勇気に感服いたします。

疲れたらまたお立ち寄りください。

コメントはじめまして、まさに劇場ですね。

シーメンス クラングフィルム オイロダイン憧れます。

byVOTTA7 at2013-04-11 00:31

オイロダインは昔、会社で処分品があり欲しかったのですが、当時置き場所も無く断念。(後悔してます)

手前はQUADでしょうか? 静電型は(ホーン型と似て)リアルで繊細なので、前回の輸入オーディオショーでも別次元の音に聞き惚れました。所で、(日本で問題となる)湿気とかは大丈夫ですか?

byナショナルキッド at2013-05-15 06:52

QUADのESLは世間で最も誤解を受けている物の一つではないかと思っています。能率は高く鳴らし易いですし、機械の事情を分かってあげて使う分には耐久性も例えばウレタンエッジなどに比べても相当丈夫だと思います。ただし、長野は比較的高地の気候なので海岸沿いなどでは若干変わるかもしれませんね。

by Loge at2013-05-15 15:09

http://community.phileweb.com/mypage/entry/1805/20130411/

▲△▽▼

▲△▽▼

2. GRFのある部屋

NAVIで目的地に到着すると、そこはTaoさんの言われる『QUADを聴く会』の副会長・Kさんのリスリングルームでした。仕事場の二階の大空間をたっぷりと使われていました。音を出さなくてもいい音がすると予感しました。

オクターブ下の低音が聴こえるのは、テープならではです。低い音まで万遍なく収録できるからです。レコードでは、最低音はイコライザーで小さくなっていたり、左右合成されていたり、カットされている場合が多いからです。昔のオリジナル盤がいい評価をされるのは、出来るだけ忠実にカッティングを行なっていた所為もあります。CDもマスター造りと、製造工程の最後スタンパーの段階で細かい音が無くなっている様に思えます。サラ・ボーンのAfter hoursもマルチでは有りますがこの頃のとは違い会場の雰囲気を良く伝えてきます。

クラシックでは、フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団の名盤「ツァラストラはかく語りき」の冒頭から第二曲まで。シカゴ特有の奥深い低音がおとなしいESLをここまで鳴らすかというくらい一変させました。続くジョージ・セルのマーラーの四番では、鈴の音が空間に響き渡り弦楽器が宙に浮かんで行きます。途中で上の蛍光灯を消したら、音がより高く上がって行きます。蛍光灯の雑音は音の大敵ですね。

そして、ハリー・ベラフォンテのカーネギーホールコンサート、再生音楽だという事をわすれ会場の一員になっています。1959年4月へのタイムスリップですね。50年前の録音でこの水準で収録されていたのです。今日は、全ての機器が60年代前半に合っています。時代を合わせるというのも大切な事です。

ショルティの指輪からワルキューレ、第三幕最後の部分。カラヤンのジークフリートから冒頭の部分、アンセルメの三角帽子、そして極めつけはクレンペラーのマーラー第二番、冒頭のコントラバスの咆哮!暗くなった会場で電気も付けず、11名の息づかいだけが聴こえていました。私も、ここまでヴィンテージクオードが鳴るとは思っていませんでした。ここまで整備をして来た『QUADを聴く会』の皆さんの愛情と情熱が出している音なのでしょう。段取りを計っていただいた、『QUADを聴く会』の会長・Mさん、何時もお声を掛けていただいているIshiiさん、そして雨の中をお集まりいただいた皆さん、ありがとうございました。

追記

今朝になって、昨日のESL57の鳴りっぷりの良さに比べ、和室のユニコーンの音のスケールの無さが気になり始めました。昨日も、調整を重ねて行ったとき、10センチほど前にSPを移動した事を思い出し、和室でも思い切って5センチも!前に出してみました。結果は大変よく、音がのびのびと鳴り始めました。QUADもユニコーンも前後に音を放射しています。通常の前面だけに放射しているのと違い音像の調節が反対になり難しいですね。

追記2

会場で上機嫌で鳴ってくれた、NAGRA改は、家に帰って来ても一皮むけた様な良い音で鳴っています。SPの位置を替えた事が大きな原因では有りますが、皆さんから美人だと言われて機嫌を良くしているのかもしれません。もうすぐ、美人の双子姉妹が来ますが、そのときご機嫌を損なわなければ良いのですが、、、。

悪天候と遠路でしたが、本当に参加してよかったと思います。

おかげで、興奮冷めやらず、本日も夜更かし中です。

興奮を是非冷ましてください。昨日の音は、もう博物館にしかない様な音ですので。東京駅で本物の特別急行列車に遭った様なものです。凄いのですが、残念ながら現在では過去の遺物ですから。

前のコメント欄に>メディアの違いではなく、録音する側の姿勢の違いが音に現れているのでしょう。

とありましたが、まさにまさにそうでしょうし、演奏する側の姿勢も同じだではないでしょうか。さらにメディアそのものをないがしろにしたツケもあるのではないかと思います。いずれにせよ失ったものは帰って来ません。二度と帰って来ません。

昨日は、50年代の機器ばかりで、4トラックテープを聴きました。初めて2トラックに遜色無い音が聞けて、少し興奮しました。

テープ幅の差はいかんとも出来ないのですが、結構分厚い、SPやEPの音がしました。エネルギーに満ちた音です。

ライナーの人気盤は150ドル以上しますよ!

こんな時に、温故知新のテープでこんなに盛り上がっているのは、我々だけかもしれませんね(笑)

しかし、ますます凄くなってきましたよ!

▲△▽▼

前回の22・QUADⅡ・ESLは真空管の時代でしたが、今回の44・405Ⅱ・ESL63PROは二十年ぐらい時代が経ち、CD時代直前の機器です。音質も音場もESLとは大きく異なります。

それでも30分ぐらい鳴らし込んで来ると、音もほぐれ音場も広がってきます。途中でプリとメイン間のケーブルを普通のMITに変えたり、端子を磨いたりして調整しながら聴き込んで行きました。前回とはその点でオーディオ的にならざるを得ない分、マッチングが難しいのかも知れませんね。

12名もの参加者に20種類ほどのテープを聴いていただきましたが、前回に比べると分析的にならざるを得ない分、音楽に浸れなかった気もします。これはQUADだけではなく、現代のオーディオ機器の宿命の様な気がするのは、TANNOYをメインに使っている私だけの感慨でしょうか?ESL63はもう少し小さな部屋で、しっかりとフォーカスを合わせて聞いてみたいと思いました。

その夜は、新宿でクラシックのピアノライブがあり、生のベーゼンドルファーで演奏を聴きましたが、現代の演奏家がどちらかと言えば63的な音楽傾向に向っているのが気になりました。ゆったりとした音楽ではなく技巧の方向に向かいすぎているのは、技術的進歩を遂げている現代演奏家の宿命なのでしょうか?

のが

なかなか意味深長な意見ですね・・・・

ところで沢山の方とTape,Nagra,QUADアンプ,63Pro.との出会いは、

やはり貴重だったとしか言いようがないと思います、体の為とは言えチョ

ット残念な思いです。

職業演奏家として活躍できる場がどれほどあるのでしょうか?

クラシック演奏家にとって我が国には活躍できる場が残されているのでしょうか?

生の演奏会の魅力とは?いろいろ考えさせられる音楽会でした。

また、Mさんほか千葉の方々が、GRFの部屋の音を聴きたがっているので、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

昨日は、長時間ありがとうございました。2トラックは機材も重く大変ですが、いつか行ないましょう!

GRFの部屋もここのところ休業状態ですが、連休とか休みの続く時に少人数なら可能です。考えておきますね。

昨年、二回ほど千葉の『QUADを聴く会』に招かれて、4トラックテープを聴いていただきましたが、そのとき再確認したのは、新しいESL63の音よりも、ESL57の響きでした。音の細かさ、定位、後方への音像表現などは、明らかに20年近くの研究を重ねて発表したESL63の方が勝っています。PHILIPSの録音時のモニターに採用されている事からも解ります。それと比べるとESL57は平面波で奥行き間はでないのです。モノラル時代に設計された事が解ります。しかし、それ故に音そのもので勝負していますから、暖かさが感じられます。50年代から60年代初期の録音には抜群の相性なのは、前回の「テープを聴く会」で実証済みです。

音の傾向はやはり50年代の音ですから、SD05はタンノイを鳴らしている100wタイプが良かったです。楽器もまとまりますが、人の声がやはり良いですね。暖かくて優しいです。一方50wのクロック改造バージョンでは、音が細かくなりESL63的な音になります。63もいつか持ち込み聴き比べをしてみたいですね。先日訪れていただいた「QUADを聴く会」の会長さんはGRFの交差法が気に入り、ESL63proで45度配置を実験されている様です。すぐ動かせるのが良いです。家庭用のSPの理想型かもしれません。

追記

早速、古くからの友人を呼んで聴いてもらいました。QUADの奏でる音楽に感心してくれました。音がどうこうと言う次元でないのが良いそうです。私も声楽とバイオリンの音の鳴り方に感心しています。オーケストラも余り大きな音を出すとクリップしますが、その範囲でも充分な音がします。

時は静かに且つDynamicに人間の繋がりの中を経過し、今30年前に夢見ていたシステムが眼前に!!

なにか一編の長編物語を読む思いです、こんな気持ちの高揚感は

御金を払っても経験できませんね、これぞ人生ですね!!

あの日千葉に行った事が、今に結実しました。UNICORNさんのお宅を訪問したから、今の和室のサウンドがあるわけですね。こちらはマスターテープやワンビット生録で質が上がり、とんでもない音がしています。この辺りは通常での判断は基準になりません。

ちなみに、ESLは100Vで使われているのでしょうか。

ESLは、110V・240v両方で試してみました。ダイナミックレンジが変ります。どちらが良いかはじっくり聴いて行きます。

GRF・T4・Unicorn・ESL57という個性的なSPだけが残りました。

アンプは当面手持ちのプリ44、上杉ubros-1、パワーubros10で聞くしかないですが、何かご助言ありましたら教えて下さい。

なかなか難しいですね。

私はESL57に特製のハイヒールを履かせました。このSPは床高を上げると高音が素晴らしくなります。

オランダ、フィルップス社ではいまだに音響評価SPとして活躍してるそうです。

http://community.phileweb.com/mypage/myroom/2796/

ご参考に、ここに写真を掲載しましたのげでご覧ください。

部屋の高さの半分というのもあります。

ポイントは、リスニングルームで聞く場合、ソファー、椅子に腰かけてすわりますので、その場合の耳の位置にESLのセンターの床高と一致させるのが重要です。音がクッキリ、すっきりとします。現在のライフスタイルに合わせてモデュファイすれば素晴らしい音響装置になります。

ではなぜESLが今のようなデザインになったかという理由があります。第二次大戦後に発売された英国のお金持ちは、深々としたソファに体を置いて聞いたからです。ですから床高はありません。それにモノラルの時代でした。

当時のESLの価格は、当時のベンツ車一台に相当します。ステレオになったときベンツの二台分の金を払わないと買えませんでした。当時にこんなSPを研究して販売する会社があったのです。戦勝連合国の英国と敗戦国家日本のギャップです。

ソニー、松下、ケンウッド、なだたる音響メーカも余裕はありませんでした。

ESLは、オーディオの歴史に残る、残すべきハイファイ音響製品です。

だからといってステレオが楽しめないのではないのです。あたかも、コンサートホールに窓を開けてそこから内部の響きが聴こえてくる様に鳴ります。それも極めてリアリティが感じられる音です。マニュアルをみると1.5メートル以内では聴くなと書いてありました。また、各スピーカーの中心線から左右35度以内がプレゼンスゾーンだとも、上手く鳴った場合は窓枠が無くなりコンサートホールの中にいる様に聴こえるとあります。

部屋の中で一番いい音をするところを探しなさい。前面と後面の両方方向に音が出るので後面の壁にあまり近づけない事、壁と平行にしない事、左右の壁からも離しなさいと。そうすると余り小さな部屋では鳴らなくなります。だからといって5000 cubic feet(145立方m)=高さ3mとすると30畳以上の部屋で、床も壁も木で出来ている部屋では、残響が大きすぎて直接音が聴こえなくなる恐れが有るそうです。

その意味ではGRFの音像が結ぶところ、T4の後方イメージが出現する辺りに、ESL57を置くとステージの上にオケが並んできます。左右の間隔は微妙です。5ミリ単位で音の厚みが変ってきます。そして何よりも角度調整が大事です。平行でも良いのですが、幾分内側に向ける事で音に立体感がでてきます。前の方の席が好きな人は、交差法の中心に来るのが良いでしょう。後方二階席のイメージなら、自分の聴いているポイントより幾分前で左右のSPの中心点が交差する様にすると良い様です。そして最後は微調整です。深夜音を最小限にしても音の浸透力は変りません。追い込んで行くとSD05も50Wのクロックアップしたモデルが真価を発揮してきます。素晴らしい音で鳴り始めました。これで安心して少し寝られそうです(笑い)。

このあたりにメーカとしての見識&奥の深さを感じます、又、

素直にこの表現に頷ける自分に気がつき、ジンワリと嬉しく

なります!!

UNICORNさん、コメントありがとうございます。

前後に放射している感じはユニコーンにも近いのですが、平面波と言うところがちがいます。

音のバランスは極めて生に似ていますね。

50年前の技術に追いつけないのも不思議な感じがします。

本日はありがとうございました。

ネットでしか知らなかったログハウスを訪問できて、またSD05にまつわるお話をたっぷり聞けてうれしかったです。

音はもちろん素晴らしかったのですが、あとになって、あんな古いテープから同じように当たり前に聴けたのが不思議に思えました。

あのテープはヤバイです(笑)。

あの音だったら演奏家も納得しただろうと、こちらも納得しました。特に、1本目(ベルリン)に対する2本目(ミネソタ)のチャレンジ精神には、結果はどうあれ、拍手だと思いました。

コンセルトヘボウの件、事情が変わりましたのでメールを差し上げます。

またよろしくお願いします。

テープの音は、全く次元が違いますね。あの音がどうして他の媒体ででないのか不思議なくらいです。

追加:出張から戻ってきて、SPの位置を微調整しました。上の写真より5センチ位後ろです。とたんに低域が力強くなり、リニアリティがいっぺんに増しました。面白いと言うか、怖いほどです。そのポイントは、長年Consequenceで調整してきた位置とぴったり重なりました。やはり部屋には、その一点と言えるスイートスポットがある様です。

7"リールが蓋をしたままで掛かります。

「ESLを聴く時はスピーカーを壁から離して、近い距離で小音量で楽しみます。勿論、アンプは管球式のQUADⅡがよく、スピーカーの過度に敏感な所をアンプ側でぼかす事でマッチングが取れます。」

「Ouad ESL-57は本当に素晴らしいスピーカーです。でも、あるソースには素晴らしい力を発揮しますが、編成の大きいオーケストラやJAZZの強烈なドラムアタックを大音量で再生する気持ちにはなれません。」

これらが、一般的なQUAD ESL-57のイメージだと思われています。SP後面に十分なスペースを取れば必然的に前は接近してきます。いきおい、リニアフィールド的な聴き方にならざるを得ません。真空管アンプでは、従来のイメージの音でしか鳴らないのはGRFで経験済みです。しかし、SD05と組み合わせた場合全く違う音がします。ESL-63的な音もしますが、もっとスケールが大きな音に広がるのです。

夜になり、聴き込んで行くに付けて思いを深くしたのは、私はこのような音が好きなのだと言う事です。タンノイでも、Dynaudio系でも、Unicornでも目指している音は同じなのです。

オーケストラから浮かび上がって来る、柔らかく絹擦れの様な弦の響き、深々と鳴る木管や金管の峻厳な響き。会場に響き渡る大太鼓の音。透き通って来る人の声。会場に行った人だけが知っているオーケストラの響きがするのです。タンノイとも登り口は違うけど、高峰の同じ峰を目指している事は解りますね。

追伸

夕方、余りにもいい音なので、近くのチューバホーンさんに連絡をしてきていただきました。チューバホーンさんは、私と同じ構成で聴かれているので、音の違いがすぐわかっていただけるからです。同じSD05を使っていても、タンノイには100Wバージョンで、クロックアップしない方が雰囲気がよく出るのです。SPの設計や質があの時代のアンプの特性に合っているからでしょう。ブラウン管時代のディスプレーで1760万色の発色は、にじんでしまって難しかったのと同じです。3万2000色の方が鮮やかに見えていました。

同じ時代のSPですから、当初はタンノイと同じ100Wバージョンで聞いていたのですが、電圧を240Vで使い、置き場所を調整して行くと50Wのクロックアップバージョンの方が俄然良くなってきたのです。そして、最終的にこの部屋のスイートスポットに置くと、上も下もオクターブ位広がった様なダイナミックな音が鳴り始めました。

その音を、チューバホーンさんに確認していただきました。部屋の響きには極めて敏感です。後面のカーテンの開け具合でも音は変ります。ライブの部屋よりは、吸音されていた方が調整がスムーズに行くかもしれません。いずれにしても、いままで聴いた事のないようなQUADの響きでした。空気の乾いた季節に聴く絶好調のオーケストラの絹のような弦のモアレ模様を聴くことが出来ました。素晴らしいです。

私も、昨年からESLを使っていますが、御指摘の通り、かなりのオールラウンダーだと感じています。

勿論、GRFさんのような、厳しい聴き方で追い込んでいく様な事は無理ですが。

実際、今ひとつと言われている低音についても、私の聴く音量と環境では、問題ないと感じています。

クラシックから、ロックまで、まず不満はありません。

夏の間は、EAR834LにQUADや、NAIT,CYRUSのアンプを繋いでESLを聴いています。

冬は、EAR859を使うことが多いです。

今までにも、「なぜ?GRFから」、「どうして?T4が」という体験をさせていただいているのですが、そこにはタンノイはこういう音だからとか、小型スピーカーだからといったAudio的な固定観念を反省すべき事例を体験していたはずなのに・・・・

今回、ESLという50年以上も前に設計されたスピーカーということと、普通言われているように「編成の大きいオーケストラやJAZZの強烈なドラムアタックを大音量で再生する気持ちになれません」と言われています。

私自身はESLを所有したことがないのですが、30年以上前にこのスピーカーを知人宅で聴いてからは、たしかにこのような固定観念は出来ていたと思います。しかし、今回もまたこのような固定観念を見事に打ち破る、ESL体験となってしまいました 。(続きます。)

今回はそのESLからは、楽器や声の直接音とホールでの残響音のバランスがあまりにも自然、いや、リアルすぎてどこにも誇張感といったものがなく、Audioといった物の存在感がないのです。

それは、GRFさんがしっかりとした「音の記憶」というものをお持ちであり、機器の概念にとらわれず、常に前向きに取り組まれているゆえの結果なのでしょう。物に依存するAudioではなく、しっかり音を記憶してゆくことのほうが大切ですね。

私の所有する、もう一台のSD05が、活躍する日も近いかも知れません???

昨日は、無理いって来ていただきありがとうございました。

調整が進んだ音があまりにも良い音だったので、是非聴いていただきたくてお越しいただきました。